Et maintenant, que fait-on de l’(In)dépendance ?

Date : 25/07/25

Lire l’histoire récente autrement, pour refonder l’avenir malgache

Introduction

Il est temps de faire une pause (estivale). Non pour se lamenter. Ni pour célébrer par habitude. Mais pour penser, de manière lucide et constructive, ce que nous voulons faire de notre Grande Île. Depuis des mois, les analyses publiées par Diapason, les réflexions collectives et les récits croisés ne cessent de tirer le même fil : Madagascar n’est pas condamnée. Elle est simplement mal organisée, mal gouvernée, mal racontée et cela, depuis des décennies.

Pendant ce temps, ailleurs, des virages décisifs ont été pris. À la fin des années 1980, Shenzhen, en Chine, était un village de 30 000 pêcheurs. Aujourd’hui ? Une mégalopole de 14 millions d’habitants, fleuron technologique mondial. Ce n’est pas un miracle, mais le fruit d’une stratégie de mise en réseau des compétences locales, de création de zones franches dynamiques et de soutien à l’investissement productif. (World Bank, 2019, McKinsey, 2020)

À Madagascar aussi, il est temps de rassembler. Non autour de slogans, de ce qui nous divise mais autour de ce qui nous unit :

- les faits vérifiables,

- les ressources disponibles,

- le potentiel humain concret,

- les liens objectifs avec l’économie mondiale.

Ce texte est une synthèse engagée. Un appel à bâtir sur nos vérités présentes, pour projeter l’après-26 juin 2025 comme un point de départ, non une simple commémoration.

Les lecteurs assidus de Diapason ont maintenant compris la partie visible (symptômes) et la partie invisible (les causes profondes) du système de fonctionnement de la société malgache.

Un pays riche : les faits, pas les fantasmes

Il faut rompre avec la rhétorique du manque. Madagascar est objectivement un pays riche en ressources naturelles, humaines, industrielles, agricoles et stratégiques. Ce que révèlent les faits est sans ambiguïté.

Ressources stratégiques[1]

- Ilménite : exploitée par QMM/Rio Tinto à Fort-Dauphin depuis 2009. En 2022, 750 000 tonnes exportées, principalement vers la Chine, pour la fabrication de pigments industriels.

- Or : selon l’OCDE (2022), jusqu’à 95 % de l’or malgache quitte illégalement le pays sans déclaration douanière. Les pertes fiscales se chiffrent à plusieurs centaines de millions de dollars par an.

- Graphite, cobalt, nickel, saphirs : Madagascar est dans le top 5 mondial pour les gisements de saphirs (source : Gemfields 2021). Des projets de graphite à Ampanihy visent les batteries lithium-ion.

- Pêche : selon Greenpeace (2023), les eaux malgaches figurent parmi les plus poissonneuses de l’océan Indien, mais les contrats de pêche avec des flottes industrielles étrangères sont opaques.

Madagascar contribue donc pleinement au bon fonctionnement technologique, industriel et agro-alimentaire du monde occidental et oriental.

Zones franches et exportations industrielles

- Textile : Plus de 100 000 emplois directs selon l’International Trade Centre (ITC, 2023). Madagascar exporte vers l’Europe et les États-Unis via l’AGOA. Marques présentes : Puma, Levi’s, Zara, H&M, Lacoste, Décathlon…

- BPO / services externalisés : Canal+, Orange, Webhelp, Air France, Doctolib. Près de 25 000 emplois directs, en croissance rapide (source : UNCTAD, 2023).

En 2025, la majorité des malgaches pensent encore que les compétences du pays ne dépassent pas le bricolage local appelé « Vita Gasy » autant dans le domaine du textile que dans l’expertise technique.

Agriculture et biodiversité

- Madagascar produit 80 % de la vanille mondiale. En 2023, les exportations ont dépassé 700 millions USD, mais 60 % des terres cultivables restent inexploitées (source : FAO).

- Artemisia, ravintsara, centella asiatica : des plantes médicinales locales à potentiel pharmaceutique mondial.

La demande mondiale de la vanille explose et Madagascar continue de s’étouffer dans sa volonté d’enrichir une dizaine de personnes. Le monde attend…

Position géostratégique

- Carrefour de l’océan Indien, à proximité des routes maritimes principales entre Asie, Afrique et Moyen-Orient.

- Atout stratégique dans les logiques indopacifiques (source : Chatham House, 2022).

Shenzhen ou l’exemple du possible

L’histoire de Shenzhen[2] est aujourd’hui bien connue. En moins de 30 ans, cette ancienne bourgade côtière chinoise a été transformée en un pôle économique mondial, abritant les sièges de Huawei, DJI ou Tencent. Ce tournant n’est pas né d’un miracle, mais d’un choix stratégique clair :

- miser sur les zones franches industrielles,

- attirer des investissements à long terme,

- former massivement une main-d’œuvre jeune,

- structurer l’économie autour de la production exportatrice à valeur ajoutée.

Le parallèle est éclairant. Madagascar dispose déjà d’une main-d’œuvre qualifiée, d’un tissu de sous-traitance opérationnel, d’un réseau diasporique actif, et d’une position géographique idéale. Le potentiel est comparable. Ce qui manque, c’est la stratégie d’activation.

L’indépendance proclamée… mais jamais réalisée

Chaque 26 juin, on célèbre une indépendance acquise en 1960. Pourtant, la souveraineté politique n’a pas été suivie de souveraineté économique ou institutionnelle. L’héritage administratif de la colonisation n’a pas été déconstruit, les structures de dépendance ont été perpétuées, souvent aggravées par des élites locales cooptées.

Un rapport de l’Afrobaromètre (2022) montrait que plus de 75 % des citoyens estiment que les décisions importantes du pays sont influencées par des acteurs extérieurs (bailleurs, entreprises étrangères), et que l’État semble incapable de garantir la justice ou l’équité économique.

En réalité, Madagascar vit dans une indépendance nominale, mais une dépendance structurelle :

- alimentaire (plus de 60 % des produits de base importés),

- énergétique (70 % d’énergie importée selon IEA, 2022),

- fiscale (budget dépendant à plus de 40 % de l’aide extérieure).

L’État-spectacle contre l’État-stratège

Un État souverain définit une vision, la planifie, et l’incarne dans les institutions. Le nôtre, au contraire, s’est enlisé dans des promesses non tenues. Entre 2020 et 2023, plus de 40 projets dits « présidentiels » ont été lancés (téléphérique, bus intelligents, usine d’éthanol, Ambatondrazaka comme Paris, Diego comme l’Europe, etc.). Très peu ont été réalisés.

Ces annonces sont souvent conçues comme des instruments de communication politique, non comme des engagements budgétaires ou des politiques publiques cohérentes.

L’État malgache reste fortement centralisé, mais sans capacité d’action à l’échelle territoriale. La RN13, censée être réhabilitée depuis plus de 10 ans, reste un axe abandonné, symbole d’un pouvoir qui a toutes les difficultés à réaliser les promesses qu’il a faites.

Selon le rapport de la Banque mondiale (2023), les dépenses d’investissement effectives (hors financement extérieur) sont tombées sous les 2 % du PIB, signe d’une incapacité à planifier et délivrer des politiques de développement structurel.

Ressources captées, économie désactivée

L’un des grands paradoxes de la Grande Île réside dans le fait que, malgré l’abondance de ses ressources naturelles, celles-ci échappent au circuit économique national.

Selon le rapport 2022 de l’Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), moins de 8 % des revenus miniers totaux sont captés par l’État. La majorité des flux de valeur dans l’or, les saphirs, l’ilménite ou encore le graphite, sort du territoire sans transformation, sans fiscalité réelle, souvent dans l’opacité[3] (offshorisation).

- Bois de rose : entre 2009 et 2021, près de 350 000 tonnes auraient été exportées illégalement, selon TRAFFIC et l’Environmental Investigation Agency (EIA).

- Or : la Cour des comptes (2022) estime que les pertes fiscales liées à l’orpaillage illégal dépassent 800 milliards d’ariary par an.

- Pêche : des flottes industrielles asiatiques exploitent les eaux malgaches sans contrôle précis, avec des accords opaques (source : Greenpeace, 2023).

Ce modèle de prédation économique empêche toute montée en gamme industrielle, toute sécurité budgétaire, et toute redistribution vers les services publics et, partant vers la population. La solution ne réside pas dans une fermeture, mais dans une reprise du contrôle stratégique :

- audit des contrats miniers et forestiers,

- valorisation locale des matières premières,

- taxation équitable et transparente,

- implication des communautés dans les filières locales.

Le cancer silencieux : la corruption structurelle

La corruption n’est pas qu’une dérive. C’est le système qui bloque toute refondation.

Selon le classement 2024 de Transparency International, Madagascar se situe à la 140ᵉ place sur 180, avec un score de 25/100, l’un des plus bas d’Afrique. Cela reflète l’impunité persistante des élites prédatrices. Cas emblématiques :

- Le trafic de bois de rose : malgré une interdiction formelle, aucune condamnation majeure n’a été rendue contre les réseaux impliqués.

- Les licences minières délivrées à des sociétés-écrans, parfois au détriment des communautés locales, documentées par l’OCDE (2021).

La jeunesse malgache se heurte à un mur invisible. Même lorsqu’elle est formée, innovante, entreprenante, elle se heurte à :

- des appels d’offres verrouillés,

- des contrôles arbitraires,

- des réseaux d’accès réservés à des familles ou clans économiques.

Ce blocage asphyxie l’économie réelle et pousse les plus motivés à l’exil ou à l’inaction.

Ce n’est qu’en instaurant :

- la publication des bénéficiaires effectifs (le public murmure leurs noms sans jamais oser le dire à haute voix par peur de représailles[4]),

- des audits indépendants,

- un impôt minimal sur les grandes fortunes,

- et l’autonomisation du BIANCO et du PAC,

que le pays pourra espérer libérer son énergie productive.

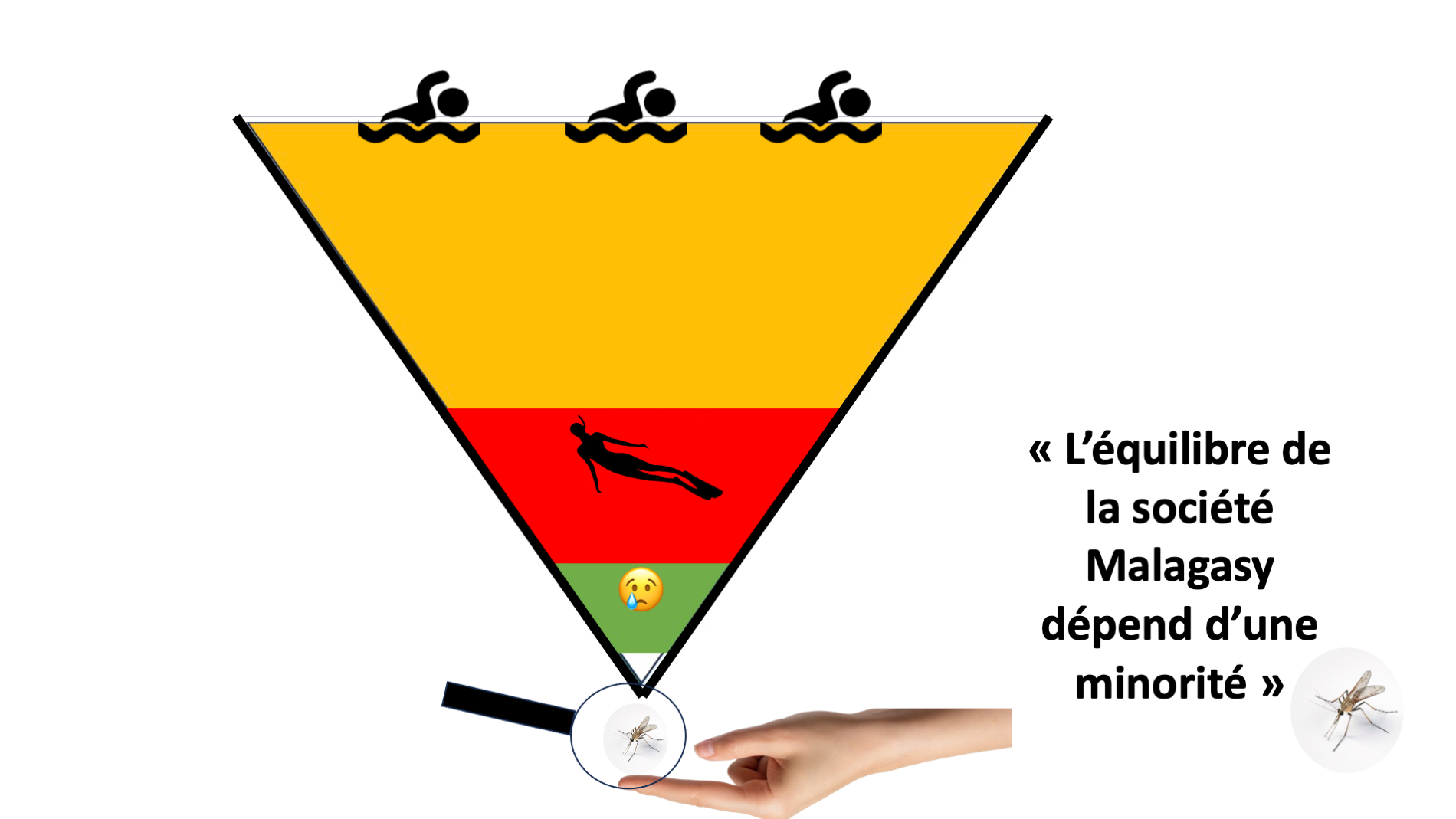

Toutes ces propositions et ces constats resteront tels quels si cette corruption endémique contrôlée par une poignée d’hommes continue de persister. Le potentiel de la jeunesse (65% de la population < 25 ans) dépend essentiellement de la neutralisation de ce « verrou morbide » dans lequel sont enfermées l’économie et la société malgache.

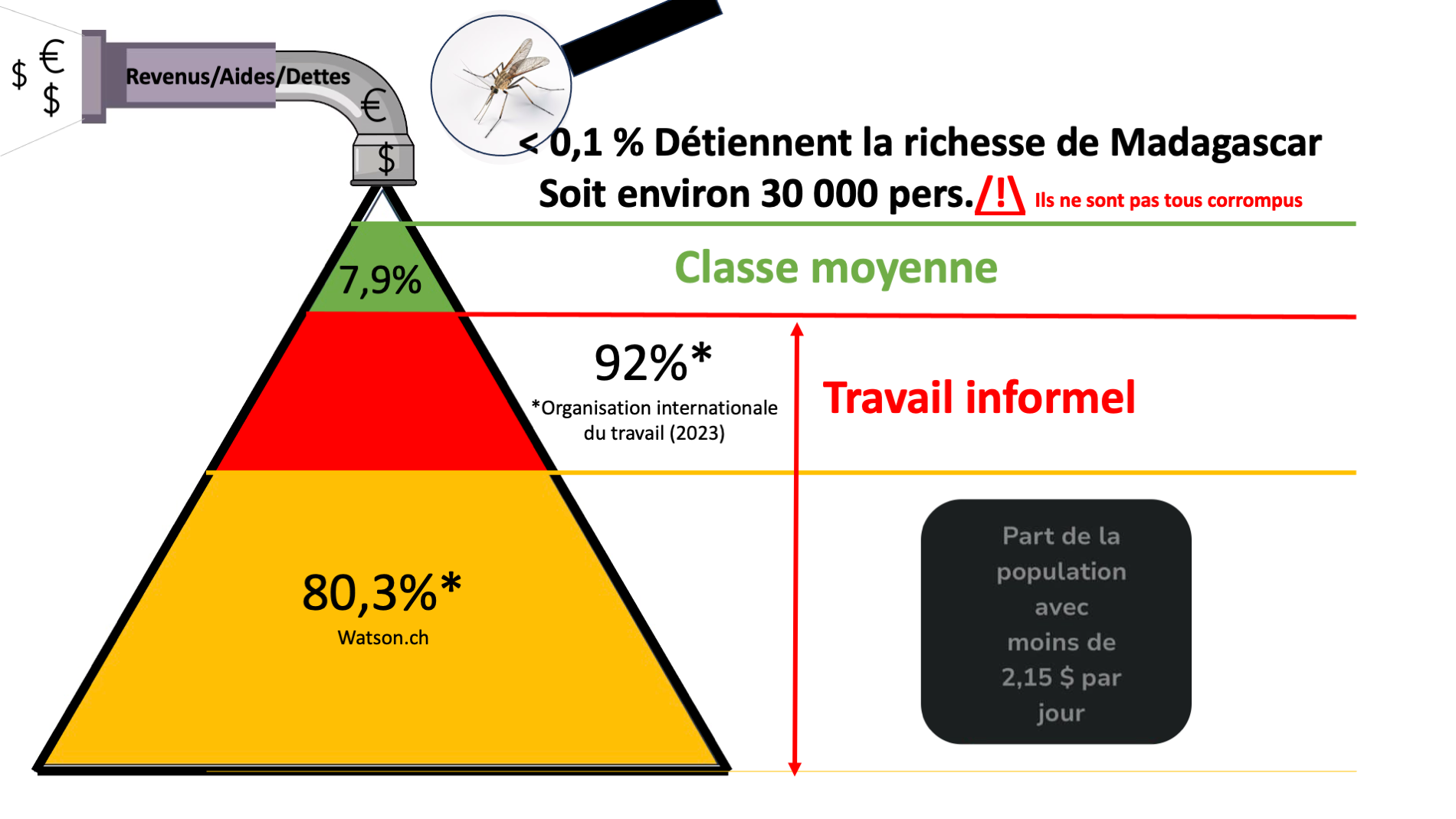

Pour rappel, Madagascar compte plus de 30 millions d’habitants :

- 92% vivent de l’informel (pas de contrat de travail)

- 7,9% ont un contrat de travail (« Classe moyenne »)

- 0,1% détiennent la richesse du pays

Dans le 0,1%, une minorité fait vaciller l’économie d’un pays entier dans les abîmes de la pauvreté. Cela représente mathématiquement moins de 30 000 personnes.

Plus on est pauvre, plus il y a de millionnaires. Cela résume assez bien la mécanique de ce « non-paradoxe[5] ».

Est-ce que cette jeunesse sera capable de se sauver elle-même et par conséquent, sauver son pays de ce désastre annoncé sans changement drastique du système ? L’avenir nous le dira…

Refaire citoyenneté, refaire société

Distribuer des tablettes ou des carnets à code-barres ne crée pas une nation. L’indépendance ne peut exister sans citoyenneté active. Les bases :

- Enseigner les droits civiques dès le primaire.

- Rendre publiques les décisions des communes et régions.

- Créer des espaces de délibération locale (budgets participatifs, plateformes numériques citoyennes).

Une démocratie sans citoyens informés et engagés est un simulacre.

Le récit : entre oubli, mythe et refondation

Depuis l’indépendance, le récit national a souvent oscillé entre nostalgie, victimisation ou célébration creuse. On évoque les héros, mais rarement les structures. On rappelle les dates, mais rarement les responsabilités. Pourtant, l’avenir ne se construit pas dans l’oubli ou le mythe, mais dans la vérité. Refonder le récit signifie :

- expliquer les méandres continuités postcoloniales dans l’économie, la justice, l’administration ;

- exposer et inverser les circuits internes de dépendance ;

- faire émerger une mémoire active, tournée vers le présent et la construction collective.

La multiplication d’initiatives éducatives autour de l’histoire (projets communautaires, podcasts, manuels alternatifs) et la montée en puissance de l’intérêt collectif porté à ces dernières montre une soif de récit pluriel, objectif, lucide et ancré.

Une diplomatie utile, pas symbolique

Longtemps absente ou instrumentalisée, la diplomatie malgache a souvent été pensée comme un outil d’images, non comme un levier de puissance économique et souveraine. Pourtant, dans l’océan Indien, Madagascar devrait peser davantage :

- 1ère ZEE francophone de l’hémisphère sud[6],

- point d’accès stratégique aux flux maritimes Est-Ouest,

- plate-forme potentielle d’exportation agro-industrielle et de services.

Au lieu de cela, le pays reste en retrait. Il faut désormais :

- négocier avec clarté et fermeté les accords commerciaux et bilatéraux ;

- affirmer une souveraineté maritime et numérique ;

- exiger des partenariats équitables avec les puissances régionales (Inde, France, Chine, Émirats, etc.) au lieu de positions soumises.

Selon certains classements mondiaux, Madagascar est le pays le plus pauvre de la planète ; quel risque prendrait-on à se positionner en face des partenaires avec cet état de fait ?

Exemples inspirants :

- Le Botswana, qui a renégocié ses contrats avec De Beers pour obtenir 50 % de transformation locale du diamant.

- Le Rwanda, qui s’est positionné comme fournisseur de services numériques pour toute la région des Grands Lacs.

Bascule : devenir un levier africain de l’économie mondiale

Madagascar a tous les ingrédients pour devenir un hub africain de services, d’industrie légère et de logistique verte. Cela doit conduire à :

- mutualiser les compétences issues des zones franches (textile, BPO, santé) pour créer un écosystème technologique endogène ;

- casser le carcan des zones franches (lois et règles aux seules avantages des multinationales occidentales) qui empêche le ruissellement des revenus et des compétences dans l’écosystème socio-économique ;

- investir dans la transformation agro-industrielle à petite et moyenne échelle ;

- s’appuyer sur la diaspora comme levier d’investissement et de connexion internationale.

La vraie souveraineté ne réside pas dans l’isolement, mais dans la capacité à intégrer les circuits mondiaux à partir de nos réalités.

Conclusion : reprendre l’initiative

Ce qui manque à Madagascar, ce ne sont ni les talents, ni les ressources, ni les idées. C’est essentiellement, la cohérence stratégique et le courage d’exécution.

La jeunesse est le 1er atout de Madagascar (65% de la population) ; les autres, soit, ont subi et n’ont plus la force de se tenir debout, soit, profitent du système qui entretient les résultats que l’on connaît aujourd’hui. Ces derniers ont, autrefois, eu leur part de jeunesse et ont contribué à construire cet avenir collectif devenu éminemment incertain…. Il est temps de :

- cesser de promettre et commencer à faire ;

- sortir de la commémoration pour entrer dans la transformation ;

- abandonner les illusions de puissance pour construire une puissance ancrée.

Alors, que fait-on de l’(In)dépendance ?

On en fait un projet collectif. Un levier. Une dynamique.

Non pour être sauvés. Mais pour devenir acteurs et contributeurs de la (re)construction de notre destin.

Pas dans 65 ans, maintenant !

Un levier africain, au cœur du monde.

Rédaction – Diapason

[1] https://www.diapason.mg/madagascar-puissance-discrete-de-la-mondialisation/

[2] https://www.youtube.com/watch?v=t1atDbQUZe8&t=100s

[3] https://www.diapason.mg/madagascar-pion-vulnerable-ou-piece-maitresse-sur-lechiquier-mondial/

[4] https://www.diapason.mg/la-peur-de-la-retaliation/

[5] https://www.diapason.mg/madagascar-rien-ne-semble-pouvoir-endiguer-une-tendance-recessive-chronique/

[6] https://www.diapason.mg/iles-eparses-entre-diplomatie-de-facade-et-grandes-manoeuvres-geostrategiques/