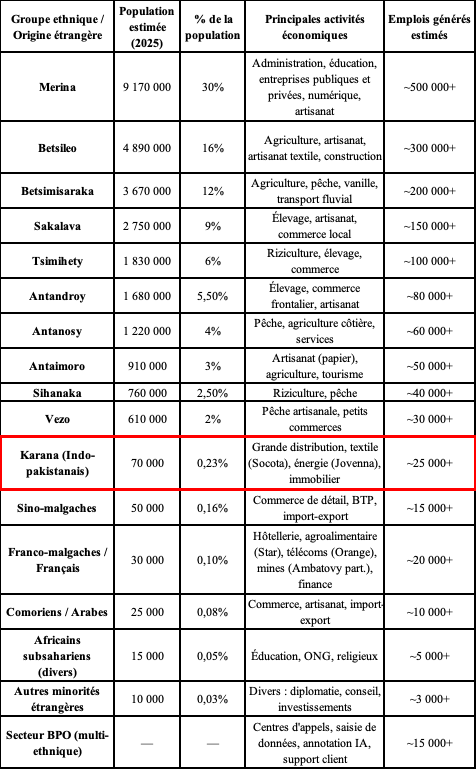

Cartographie économique des communautés : une Nation, des visages….

Dans un pays où le visible et l’invisible cohabitent en permanence, Madagascar est aussi un théâtre discret de grandes recompositions. Si l’on s’attarde trop sur la surface – élections, discours officiels, conflits politiques – on en oublie ce qui se joue en profondeur : les forces motrices qui façonnent réellement la nation. Et parmi elles, il est une évidence que peu osent dire : le pays est travaillé par des dynamiques communautaires et ethniques puissantes, à commencer par la place qu’y occupent certaines minorités, malgaches et étrangères.

Des peuples d’ici : le socle ethnoculturel malgache

Commençons par les faits. Madagascar est une mosaïque de peuples. Les ethnies dites « originaires » – Merina, Betsileo, Sakalava, Antandroy, Antaimoro, Vezo, Tsimihety, Sihanaka… Ils sont les fils et filles de l’île. Leurs traditions, leurs langues, leurs structures sociales ont forgé l’ossature identitaire de Madagascar. Les Merina, historiquement dominants sur les Hautes Terres, continuent de peser dans les sphères administratives et intellectuelles. Les Betsileo s’illustrent dans l’agriculture et le textile. Les Sakalava dominent l’ouest avec leur force pastorale et commerciale. Les Antandroy, robustes du Sud, incarnent la résilience des peuples en marge. Ensemble, ces groupes forment l’immense majorité des plus de 30 millions de Malgaches. À côté de ces grandes ethnies historiques se trouvent des communautés étrangères installées depuis longtemps, qui, sans être toujours visibles politiquement, dominent silencieusement entre autres, les leviers économiques du pays.

Les Chinois : une présence économique massive mais discrète

On les appelle, en malgache, les Sinoa Gasy (littéralement « Chinois malgaches ») : ce sont ces métis issus, pour beaucoup, de familles cantonaises contraintes à se déplacer plus à l’ouest tandis que l’immigration chinoise hakka s’établissait (dès le XIXe siècle, voire avant) sur les îles de la Réunion et de Maurice. La Chine est aussi aujourd’hui un partenaire économique incontournable pour Madagascar. Présente dans les infrastructures (routes, stades, bâtiments publics), l’exploitation minière (notamment à Soalala, Ambatovy via des joint-ventures), le BTP et le commerce de gros, elle fournit également une grande partie des produits de consommation importés. Peu visible médiatiquement, la Chine mise sur des relations bilatérales directes, des dons symboliques (hôpitaux, écoles) et des prêts à taux préférentiels. Elle agit rapidement et sans condition politique apparente, ce qui séduit une partie de la classe dirigeante. Malgré les bénéfices visibles, une partie de la population et des acteurs économiques s’inquiètent d’une « colonisation économique silencieuse » : concurrence déloyale, opacité des marchés publics, gestion des ressources naturelles sans retombées locales claires. La Chine, tout en restant discrète, accroît son influence au fil des décennies.

Les Français : une influence historique encore bien présente

Les français, communément appelés les Vazaha, restent des acteurs majeurs à Madagascar, héritage de l’époque coloniale. En 2023, La France était le 2ᵉ client du pays et le 4ᵉ investisseur étranger, avec une présence forte dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications et de la banque. Plus de 65 entreprises françaises opèrent sur l’île, dont 9 du CAC 40[1]. Des accords récents renforcent les liens, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie (barrage de Volobe) et de la culture (restitution d’objets historiques). L’aide publique française dépasse 60 millions d’euros par an. La France est perçue avec ambivalence, notamment à cause de son rôle lors de crises politiques passées ou du contentieux sur les îles Éparses. Si l’influence reste forte, elle est désormais concurrencée par d’autres puissances comme la Chine ou le Japon.

Les indo-pakistanais : un capitalisme impactant

La plus connue – et la plus influente économiquement – est sans doute celle des Karana (Indo-pakistanais), originaires du sous-continent indien. Arrivés au fil des siècles – souvent comme commerçants pendant la colonisation – ils ont bâti, pierre après pierre, des empires économiques. Prenons un fait brut : les Karana (principalement gujaratie et ismaélienne) au tournant du XXe siècle, représentent moins de 0,2 % de la population. Pourtant, leur poids économique est démesuré. Axian, Jovenna, Socota, Habibo, First Immo, Telma, Basan, Galana… Ces noms scandent l’économie malgache contemporaine comme autant de piliers. Ils contrôlent des pans entiers du commerce, de la finance, de l’énergie, de l’immobilier, du textile, des médias, et plus récemment de la technologie.

Au commencement, pourtant, il n’y avait que la quincaillerie. Les Karana ont investi les centres-villes avec des boutiques d’ustensiles, puis les bazars, puis les entrepôts. Patiemment. Stratégiquement. Ils ont vendu des PPN (produits de première nécessité), puis des voitures, puis des centrales solaires. Ils ont compris ce qu’est souvent l’économie : un art de la patience couplé à un instinct de conquête.

Mais qui représente Madagascar à l’international ?

La question semble saugrenue, presque absurde. Et pourtant elle brûle. Lorsqu’on demande à un Africain francophone de citer les représentants économiques de Madagascar, il y a fort à parier qu’il évoquera… un Karana. Hassanein Hiridjee (Axian), Salim Ismael (Jovenna), Zouzar Bouka (First Immo), Hasnaine Yavarhoussen (Filatex), Ylias Akbaraly Redland Company Holding)[2], ou encore les groupes industriels du Nord-Ouest. Ils sont ceux qui parlent à Dubaï, qui négocient à Paris, qui se présentent à Kigali.

Alors, posons-la franchement : qui porte l’image économique de Madagascar sur la scène internationale ? L’État ? Les ethnies majoritaires ? Les diasporas ? Ou une poignée de familles issues d’une minorité historique mais devenue incontournable ?

L’image de Madagascar représentée par le capitalisme indo-pakistanais ?

Depuis quelques années, le nom de Madagascar apparaît dans Forbes Afrique[3], non pas pour son cacao ou ses politiques publiques, mais pour ses entrepreneurs. Certains y figurent régulièrement. La presse économique internationale met en avant ses groupes les plus dynamiques, souvent dirigés par cette minorité.

|

Ylias Akbaraly, Hassanein Hiridjee et Hasnaine Yavarhoussen figurent parmi les hommes les plus riches d’Afrique francophone. |

Le malaise s’installe. Car en devenant les figures visibles de la « réussite malgache », ces entrepreneurs – dont la communauté reste isolée culturellement – deviennent, bon gré mal gré, les représentants symboliques d’un pays en difficulté. La représentation s’inverse : les majoritaires deviennent invisibles, les minoritaires deviennent l’image du salut.

Ce n’est pas un complot. C’est un fait social. Un phénomène anthropologique. Et il interroge.

Des secteurs investis jusqu’au cœur

Aujourd’hui, télécommunications, banques, assurance, immobilier, grande distribution, énergie, transport maritime, industrie textile, médias, BTP, franchises internationales, BPO… aucun secteur stratégique ne leur échappe totalement. Ils investissent, innovent, se regroupent, et construisent des conglomérats redoutablement efficaces. Beaucoup de dirigeants karana sont formés en Occident, maîtrisent plusieurs langues, et appliquent une gestion capitaliste rigoureuse – souvent alliée à des réseaux diasporiques bien huilés.

Doit-on le leur reprocher ? Non. Doit-on le souligner ? Oui. Car dans une économie sous-développée, le pouvoir de l’image est aussi un pouvoir politique.

Économie, pouvoir, énergie : que cherche-t-on à transformer ?

L’économie, fondamentalement, c’est la transformation de l’énergie : celle des ressources naturelles, celle du travail humain, celle des idées. Dans cette perspective, chaque communauté transforme l’île à sa manière. Mais que transforme-t-on aujourd’hui à Madagascar ? Développe-t-on le pays ? Contrôle-t-on ses leviers pour orienter son avenir ? Ou assiste-t-on à une prise de pouvoir économique silencieuse, prélude – peut-être – à une influence politique plus grande ?

Loin d’une stigmatisation, il s’agit ici d’un appel à lucidité. Les Indo-pakistanais (Karana) ne sont ni les sauveurs ni les fossoyeurs de Madagascar. Ils sont, simplement, devenus incontournables. Ce qui oblige l’État malgache à se réinventer dans une économie mondialisée. À ne plus déléguer l’ambition économique.

Mais un fait moins visible mérite d’être souligné : l’État malgache est aujourd’hui lourdement endetté auprès de certaines de ces entreprises. Des groupes comme Jovena ou les fournisseurs de groupes électrogènes[4] – sans lesquels la production d’électricité nationale serait encore plus chaotique – sont des créanciers majeurs du gouvernement. Cette réalité crée un ascendant économique structurant : ce sont les détenteurs de l’infrastructure, les propriétaires du carburant, qui assurent le minimum vital de fonctionnement du pays. L’État, devenu leur débiteur, entre dans une relation de dépendance silencieuse mais réelle.

À l’instar des pays occidentaux qui, dès le XIIIe siècle, se faisaient financer par les banquiers d’origines juives[5], les Karana se dirigent, in fine, vers ce rôle dans la construction du développement de Madagascar.

Une cartographie du réel : pour une souveraineté plurielle

Cette relation de redevabilité, à défaut d’être explicitement politique, n’en est pas moins dangereuse pour la construction d’un État souverain. Car lorsqu’un gouvernement ne peut fonctionner sans l’appui – ou le bon vouloir – de conglomérats privés, la frontière entre l’économie et la gouvernance s’estompe. Et avec elle, l’autorité légitime.

Cela ne veut pas dire que ces communautés étrangères contrôlent tout ni qu’ils agissent contre le pays. Bien au contraire : ils contribuent massivement à l’emploi, à la modernisation de certains secteurs, et souvent à des œuvres sociales ou caritatives. Mais cette puissance de fait interroge : à qui profite la richesse produite sur le territoire malgache ? Comment garantir que le succès d’une minorité économique n’aboutisse pas à une fragmentation de la société avec les extrema que nous connaissons aujourd’hui ?

Réconcilier les extrema…

La fiscalité pourrait être l’un des outils de cette réconciliation. En effet, dans une société où une minorité concentre d’importants leviers économiques, l’impôt juste et transparent devient un mécanisme fondamental de redistribution. Lorsque ces grands groupes – qu’ils soient dirigés par des indo-pakistanais, des Chinois, des Français ou des Malgaches – contribuent équitablement au financement des biens publics, ce geste n’est pas seulement comptable : il devient l’acte fondateur d’un nouveau pacte social.

Cela suppose un système fiscal fonctionnel, des contrôles efficaces et une volonté politique réelle. Cela permettrait de transformer une domination perçue comme injuste en une contribution assumée à la construction nationale. Car une prospérité qui ne bénéficie qu’à une élite nourrit le ressentiment. Tandis qu’une prospérité qui ruisselle – légalement, fiscalement – devient la base d’un vivre-ensemble renouvelé.

Ce besoin de ruissellement devient d’autant plus urgent que le contraste s’accentue entre une élite économique florissante et une majorité de la population en situation de précarité extrême. Ces dernières années, le nombre de millionnaires – voire de milliardaires – a considérablement augmenté à Madagascar[6], concentrés dans les secteurs porteurs et souvent issus des mêmes réseaux familiaux ou communautaires. Dans le même temps, les indicateurs mondiaux placent le pays parmi les plus pauvres de la planète, avec un taux de pauvreté multidimensionnelle qui dépasse les 75 % selon les dernières données du PNUD[7].

Cette situation n’est pas seulement une injustice sociale : elle devient une bombe à fragmentation morale pour la cohésion nationale. Quand l’ascenseur économique semble réservé à quelques-uns, et que la richesse s’affiche sans contrepartie visible pour le bien commun, le lien social s’effrite. Le rôle de ces fortunes émergentes n’est donc pas neutre : elles doivent choisir entre alimenter l’exclusion… ou investir dans le destin collectif.

Cela nécessiterait cependant plusieurs conditions :

- Une réforme juridique et symbolique de la citoyenneté, assurant une pleine reconnaissance des minorités comme parties prenantes de l’identité nationale.

- Un apaisement des tensions historiques liées à la question foncière, à la méfiance envers la concentration de richesses et au sentiment d’injustice.

- Un ruissellement fiscal fort, visible et équitable.

Enfin, cela exigerait des représentants des communautés étrangères une vraie transition culturelle, un geste de confiance envers le reste de la population : parler malgache en public, s’impliquer dans les débats de société, défendre des causes nationales, se fondre dans l’histoire de cette terre sans renier leurs racines.

La cartographie anthropologique que nous dressons aujourd’hui ne doit pas être celle de la jalousie ou de la peur. Mais bien celle d’une lecture lucide des forces en présence, des dynamiques à l’œuvre et des déséquilibres potentiellement durables. Le risque n’est pas qu’une minorité contrôle l’économie ; c’est que la majorité cesse d’y croire.

Et demain ? Un représentant de la communauté étrangère à la tête de Madagascar ?

La question peut choquer. Elle suscite sourires, scepticisme ou rejet frontal, comme si elle relevait d’une provocation. Et pourtant, elle mérite d’être posée lucidement. Peut-on envisager, un jour, qu’un citoyen issu de la communauté étrangère accède démocratiquement à la magistrature suprême ?

Rétrospectivement, Andry Rajoelina, réélu en 2023, a créé un précédent car selon l’article 42 de la Constitution malgache, l’acquisition d’une autre nationalité, de facto, entraîne la perte de la nationalité malgache. Cela pourrait faire office de jurisprudence, ouvrant ainsi la possibilité aux personnes issues des communautés étrangères, d’accéder à la présidence de la République malgache.

L’histoire nous montre qu’aux États-Unis, en France ou dans d’autres pays, des candidats issus de l’immigration et de communautés minoritaires ont réussi à accéder à la plus haute fonction de l’État[8]. À y regarder de près, les obstacles sont nombreux, mais pas insurmontables. Le premier est symbolique : dans l’imaginaire collectif malgache, le pouvoir politique reste associé à la « Terre des Ancêtres », à la légitimité historique des grandes ethnies de l’île. Malgré leur présence ancienne, les communautés étrangères, les indo-pakistanais, les chinois, les français… demeurent perçus comme des « étrangers de l’intérieur », souvent tolérés mais rarement pleinement intégrés dans la représentation nationale. La citoyenneté de papier ne suffit pas à effacer les siècles de distance culturelle.

Le second obstacle est ethno-politique : le jeu électoral malgache est encore profondément ancré dans les logiques régionales et communautaires. La base électorale nécessaire pour porter un candidat d’origine étrangère au sommet de l’État supposerait un basculement majeur des alliances et une reconfiguration de l’imaginaire identitaire malgache. Mais le scénario inverse n’est pas impossible. Si le lien entre performance économique et pouvoir politique continue de se renforcer – comme c’est souvent le cas dans des pays à faible institutionnalisation -, on pourrait assister à un glissement de pouvoir, de facto, vers les sphères économiques dominantes. Un dirigeant d’un conglomérat majeur, investi dans des œuvres sociales, visibles dans les médias, soutenu par une coalition de partis opportunistes ou fatigués, pourrait émerger comme une figure de « stabilité économique », voire de « solution de secours » face à la faillite politique traditionnelle.

Le chemin est en train d’être tracé, voire sillonné sur le plan culturel, médiatique et économique, à travers des actions caritatives et autres déclarations d’investissements massifs (énergie hydro-électrique, solaire, etc.)[9].

Le jour où cette alchimie se réalisera, si elle se réalise, ce ne sera plus un étranger qui dirigera Madagascar. Ce sera un Malgache, tout simplement. Une transformation endogène ou une prise de pouvoir masquée, à chaque citoyen malgache de choisir sa lecture.

« Il n’y a pas de destin forclos, il n’y a que des responsabilités désertées »[10].

Rédaction – Diapason

[1] https://mg.ambafrance.org/Les-flux-et-le-stock-d-investissements-francais-a-Madagascar

[2] https://forbesafrique.com/ylias-akbaraly-batisseur-dempire/

[3] https://www.lexpress.mg/2024/10/classement-forbes-trois-malgaches-parmi.html#:~:text=Cette%20ann%C3%A9e%2C%20Forbes%20a%20d%C3%A9crit,directeur%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20du%20groupe%20Filatex.

[4] https://www.diapason.mg/comprendre-la-situation-energetique-de-madagascar/

[5] https://www.calmann-levy.fr/livre/les-banquiers-juifs-et-le-saint-siege-9782702109113

[6] https://www.diapason.mg/madagascar-rien-ne-semble-pouvoir-endiguer-une-tendance-recessive-chronique/

[7] https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/mg/PUB2021_Rapport_IPM.pdf

[8] https://fr.wikipedia.org/wiki/Nayib_Bukele

/ https://www.lorientlejour.com/article/1414632/ces-dirigeants-dorigine-libanaise-qui-pullulent-a-letranger.html / https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2024/09/12/alberto-fujimori-ancien-president-du-perou-est-mort_6314197_3382.html

[9] https://edf-renouvelables.com/communiques/edf-participe-au-developpement-dun-projet-hydroelectrique-a-madagascar/

[10] Phrase attribuée à Jean-Paul Sartre avec le corpus de « L’Être et le Néant ou L’existentialisme est un humanisme »

[1] https://www.defense.gouv.fr/marine/cols-bleus/cols-bleus-magazine/geopolitique/canal-du-mozambique-etroite-surveillance

[2] https://www.areion24.news/2023/08/16/canal-du-mozambique-trafics-et-convoitises/

[3] https://www.galp.com/corp/en/about-us/our-businesses/exploration-and-production/offshore-mozambique

[4] https://apnews.com/article/0a5afb6a2f16e2e78f42a077ff5094b5

[5] https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/281092-la-france-une-puissance-maritime

[6] https://www.un.org/Depts/los/index.htm

[7] D’autres classements excluent certaines zones françaises non reconnues universellement, ce qui fait fluctuer les chiffres.

[8] https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2025/04/24/visite-detat-a-madagascar-deuxieme-journee

[9] https://www.diapason.mg/madagascar-pion-vulnerable-ou-piece-maitresse-sur-lechiquier-mondial/

[10] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/06/20/a-madagascar-la-controverse-sur-la-nationalite-francaise-du-president-andry-rajoelina-vire-a-la-crise-de-defiance_6178406_3212.html

[11] https://www.insee.fr/fr/statistiques/8540321

[12] https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/69/069-19861222-JUD-01-00-FR.pdf

[13] https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/149/149-20130416-JUD-01-00-FR.pdf

[14] https://digitallibrary.un.org/record/23087?ln=fr

Née à Madagascar. Quarteronne. J’ai toujours connu toutes ces communautés qui quelque fois se métissaient . Mais ne s’intégraient pas vraiment. Tout était larvaire. Je ne suis pas assez au courant de la politique. Mais au courant de la misère des autochtones. Je compte sur l’intelligence de la diaspora malgache.