Madagascar, puissance discrète de la mondialisation

À peine croyables ces Malgaches… Je vous ai compris !

Ainsi parlerait un certain général au sortir de la 2nde guerre mondiale.

Les chemises Lacoste portées sur les Champs-Élysées, les centres d’appels répondant aux clients de Qonto ou d’Orange, les batteries au nickel qui font vrombir les voitures électriques… Tous ont un point commun, mais essentiel : Madagascar.

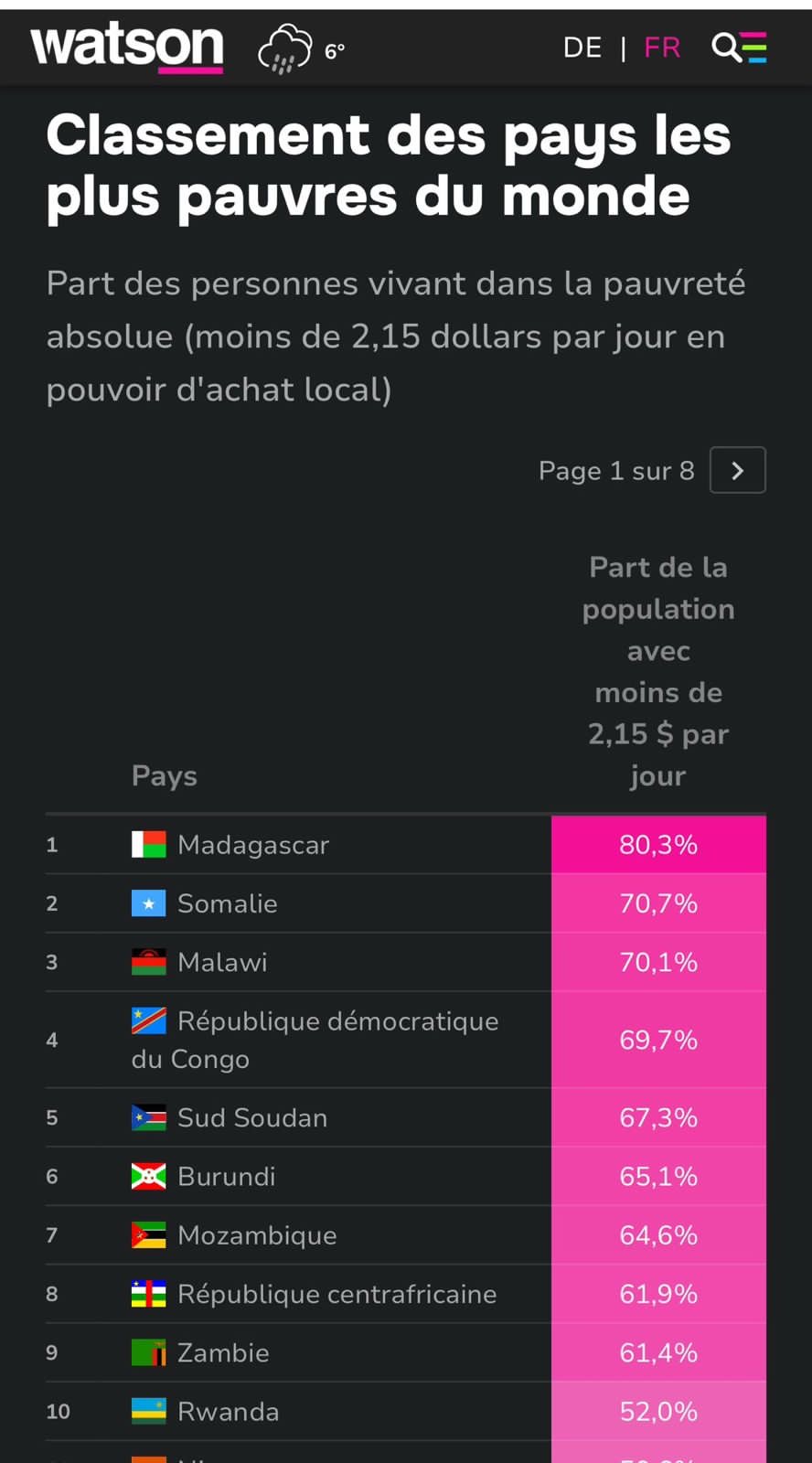

L’île rouge, ce bout de terre souvent réduit aux clichés de pauvreté et d’isolement, s’impose aujourd’hui comme une arrière-boutique stratégique de l’industrie mondiale. Ses mines, ses usines textiles et ses centres BPO alimentent les flux de la mondialisation. Mais derrière ces contributions, une question lancinante :

pourquoi les Malgaches ne profitent-ils pas de cette formidable richesse ?

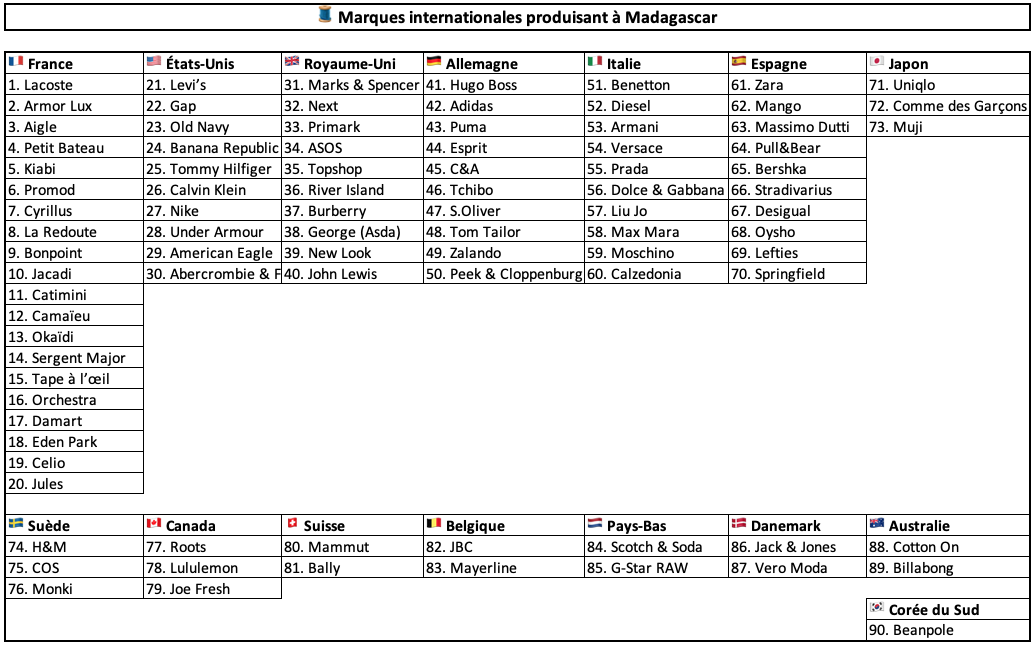

Textile : des marques de luxe cousues sur l’île

Des polos Petit Bateau aux jeans Levi’s, ce sont plus de 90 marques internationales qui font produire leurs collections à Madagascar[1]. France, Allemagne, Italie, Japon… toutes les grandes nations du textile y délocalisent leur confection. La qualité du savoir-faire malgache, la main-d’œuvre qualifiée, les coûts compétitifs et un cadre fiscal favorable attirent.

Pourtant, le consommateur malgache n’a que peu accès à ces produits. Les articles quittent l’île pour être vendus à prix d’or à l’étranger, sans retombées substantielles pour l’économie locale. Pas de ruissellement, ni culturel, ni financier. Les ouvrières du textile restent payées au lance-pierre, et la balance commerciale reste déficitaire. Les unités de production, concentrées dans les zones franches, sont des enclaves où les règles internationales priment sur l’intérêt national.

BPO : la voix malgache dans l’ombre du monde

Plus d’une centaine d’entreprises de BPO (Business Process Outsourcing) sont aujourd’hui répertoriées à Madagascar[2]. On y gère les hotlines de Free, les services clients de Revolut, les demandes administratives d’Axa, ou encore le modérateur de contenus de Google. Le français châtié, la proximité horaire, la compétence technologique, tout concourt à faire de l’île une plateforme d’externalisation de choix pour les groupes européens.

Mais la valeur ajoutée est captée à l’extérieur. Les contrats sont passés en devises, les dividendes rapatriés, les salaires indexés au SMIC local. Les jeunes générations, très compétentes, passent leur journée à résoudre les problèmes de consommateurs qu’ils n’ont jamais les moyens d’être eux-mêmes. Madagascar devient un cerveau auxiliaire de l’Occident, sans reconnaissance ni redistribution à la hauteur de son utilité.

Les données concernant le classement des pays leaders dans le secteur de l’externalisation des processus métier (BPO) en 2023, notamment les revenus en milliards d’euros et leur part dans le PIB, proviennent de diverses sources. Voici le détail des informations disponibles :

| Rang | Pays | Revenus du BPO (Mds €) | Part du PIB | Source |

| 1 | Inde | 200 | ~8 % | Données estimées basées sur des rapports sectoriels |

| 2 | Philippines | 35 | ~7 % | ISO Standards |

| 3 | États-Unis | 30 | ~1 % | Données estimées basées sur des rapports sectoriels |

| 4 | Pologne | 25 | ~3 % | Données estimées basées sur des rapports sectoriels |

| 5 | Mexique | 20 | ~2 % | Données estimées basées sur des rapports sectoriels |

| 6 | Malaisie | 15 | ~4 % | Données estimées basées sur des rapports sectoriels |

| 7 | Brésil | 12 | ~1,5 % | Données estimées basées sur des rapports sectoriels |

| 8 | Afrique du Sud | 10 | ~2 % | Données estimées basées sur des rapports sectoriels |

| 9 | Égypte | 8 | ~1,8 % | Données estimées basées sur des rapports sectoriels |

| 10 | Madagascar | 0,60 | ~4,1 % | Données estimées basées sur des rapports sectoriels |

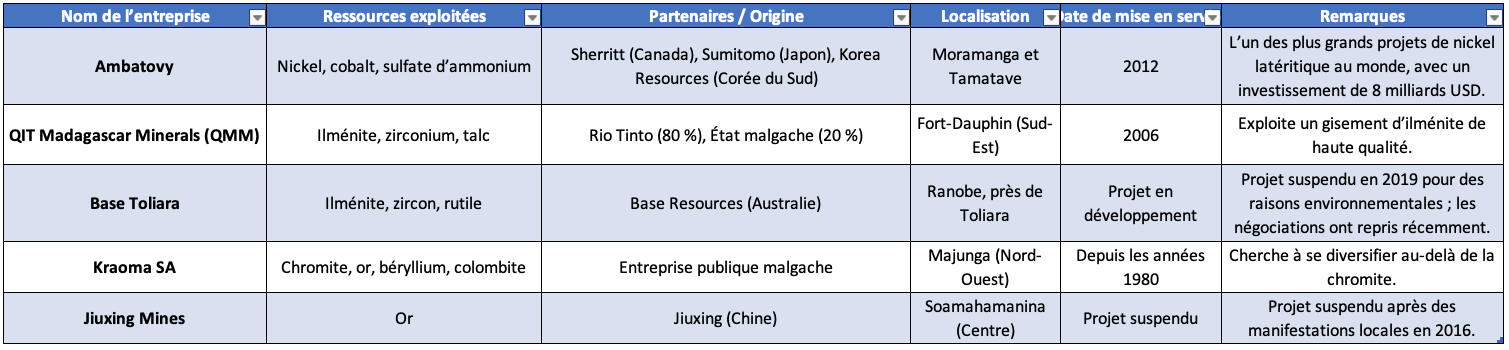

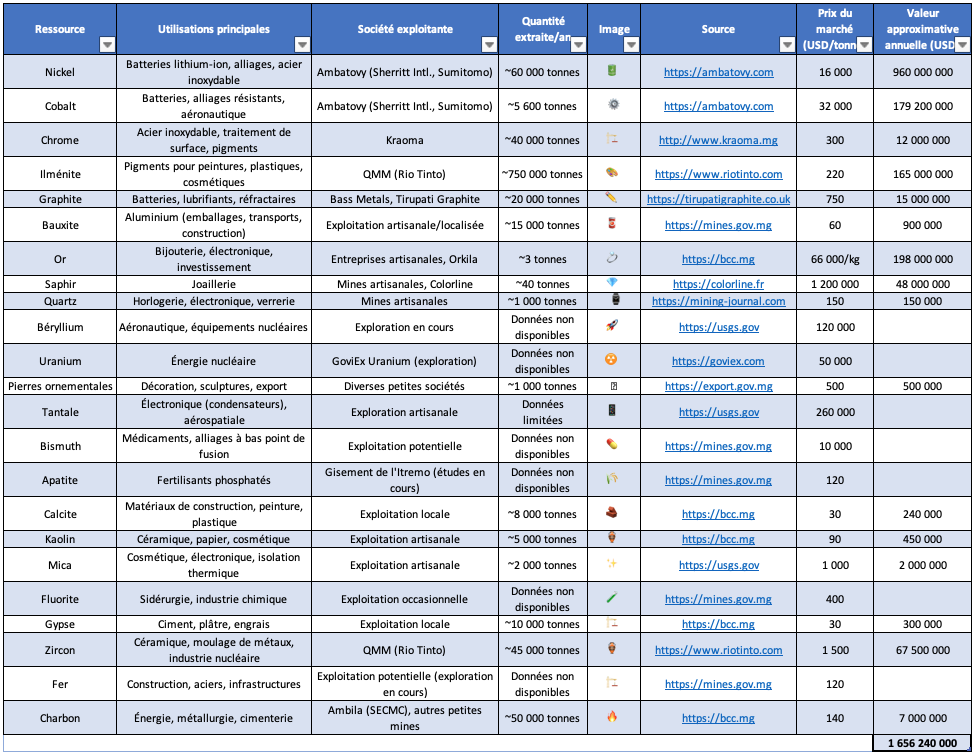

Mines : le sous-sol, un trésor mal partagé

Nickel, cobalt, ilménite, graphite, zircon, or… La liste est longue, les tonnages impressionnants. Selon les derniers chiffres, plus de 750 000 tonnes d’ilménite sortent annuellement de Fort-Dauphin via Rio Tinto. Ambatovy extrait 60 000 tonnes de nickel, pendant que le graphite part vers l’Asie pour alimenter les géants de la tech[3]. Ces ressources sont essentielles à la transition énergétique, à l’automobile, à l’informatique.

Mais une fois encore, la manne s’évapore. Les contrats d’exploitation offrent peu de retour fiscal, les territoires miniers restent enclavés, les populations riveraines peu consultées. Le PIB ne décolle pas, les infrastructures n’émergent pas. L’Occident, dans sa frénésie décarbonée, repose en partie sur les terres rouges malgaches, mais la contrepartie est minimale.

Une souveraineté à reconquérir

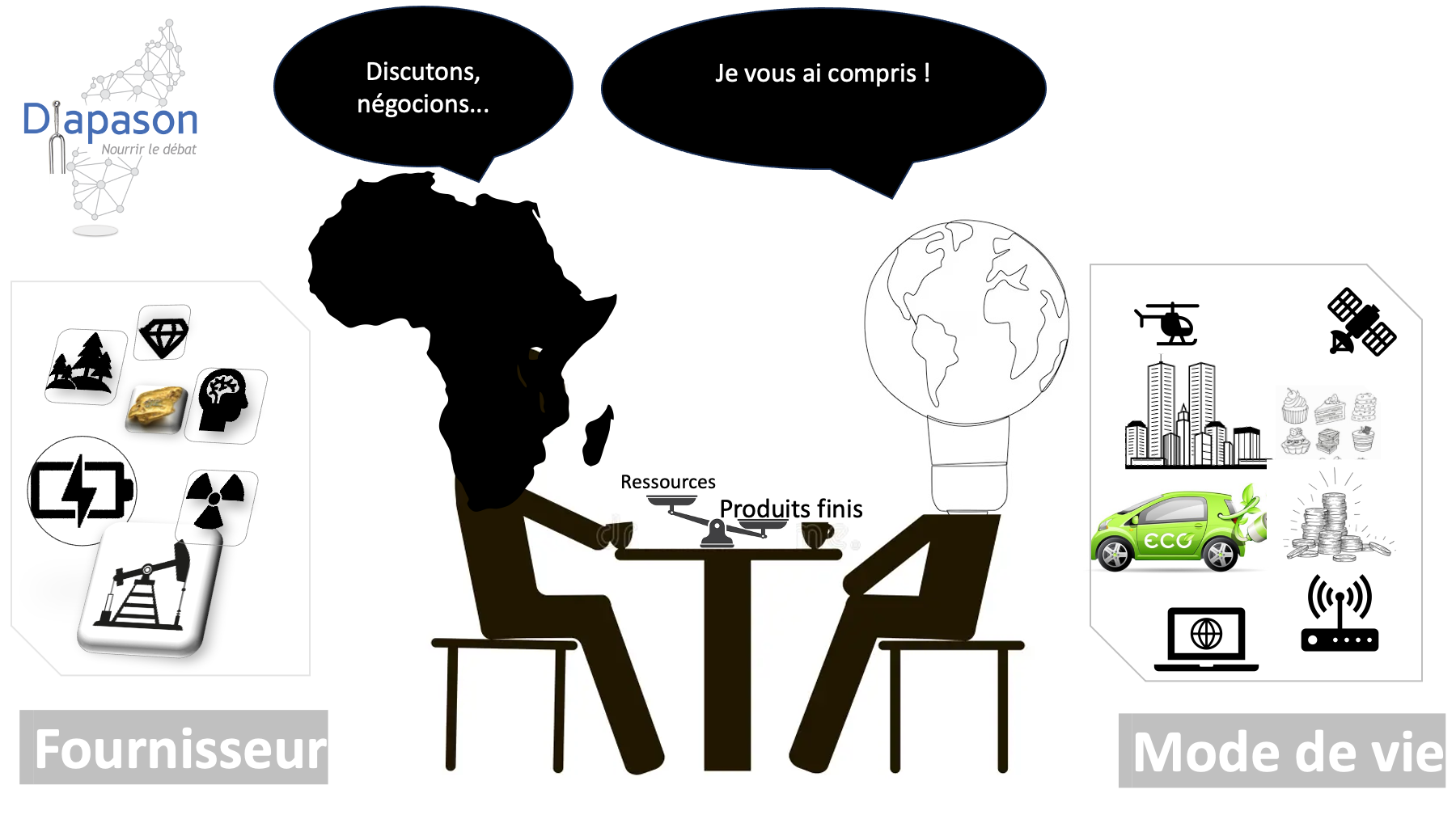

Ce paradoxe malgache, celui d’un pays indispensable mais ignoré, pose une question cruciale : à quand une conscience économique nationale ?

Au fond, ce pays est encore dans un vieux schéma de la colonisation du temps de Jules Ferry (1832-1893), père de l’école moderne française, qui a voulu que les populations des terres conquises par l’empire colonial français (1534-1980) cultivent un profond sentiment d’attachement et de fidélité à la France, et que leurs territoires servent de production de matières premières et de main d’œuvre bon marché en amont, et de déversoir de produits finis venant de la métropole ou d’ailleurs en aval, avec une fuite des capitaux acquis dans ce commerce inégal vers l’extérieur, grâce notamment à un système fiscal passoir matérialisé par les mesures dérogatoires des codes d’investissement et autres textes assimilés. Depuis 1964 et la création du premier Code des investissements, l’absence chronique de volonté politique a empêché toute stratégie d’appropriation nationale. Les dépenses fiscales, brandies comme leviers d’attractivité, se révèlent inefficaces sans vision souveraine.

Le chemin à parcourir pour inverser la tendance est long et semé d’embûches. Pendant ce temps, les multinationales prospèrent en zones franches, sans que la population ne ressente le moindre ruissellement. Le pays continue de brader son potentiel, alors même que l’économie mondiale dépend de sa production.

Les compétences sont là, les ressources aussi, la position géographique est stratégique. Ce qui manque, c’est cette fameuse volonté politique de transformer les flux en capital local et une volonté farouche de transformer un système qui ne bénéficie qu’à moins d’1% de la population.

La confiance en soi

La majorité des Malgaches, lassés par des décennies d’instabilité économique et politique, a fini par perdre confiance dans la promesse d’un avenir meilleur. Face à des chiffres qui évoquent richesse et savoir-faire, beaucoup peinent à y croire, tant leur quotidien contredit ces statistiques. Cette incrédulité est alimentée par des prédateurs financiers locaux et étrangers qui ont tout intérêt à dissimuler l’étendue de la production nationale : en gardant sous silence les flux économiques réels, elles protègent des revenus colossaux jamais redistribués. Pourtant, ces données sont bien réelles, et les Malgaches doivent aujourd’hui se les ré-approprier. Car connaître, c’est pouvoir. Prendre conscience de ce potentiel, c’est se donner le droit de lever la tête, de se faire entendre, et de négocier avec confiance. L’heure n’est plus à la résignation, mais à la reconquête de ce que le pays produit, sait faire et vaut vraiment.

Madagascar ne doit plus négocier en position de faiblesse

Il est temps de redéfinir les contrats miniers, de relocaliser une partie des chaînes de valeur (transformation), de mieux former et de mieux payer. Il ne s’agit pas de se refermer, mais de dialoguer d’égal à égal avec des partenaires qui ont tout à perdre d’un retrait malgache.

La mondialisation ne doit pas être une malédiction. Elle peut être, pour l’île rouge, une opportunité. À condition d’en prendre la mesure. Et de s’en donner les moyens.

Rédaction – Diapason

[1] https://www.diapason.mg/madagascar-puissance-discrete-de-la-mondialisation-sources/

[2] https://www.diapason.mg/madagascar-puissance-discrete-de-la-mondialisation-sources/

[3] https://www.diapason.mg/madagascar-puissance-discrete-de-la-mondialisation-sources/