Le piège Népal : Sous la vague Génération Z, la recomposition du monde (Article)

Date : 07/10/25

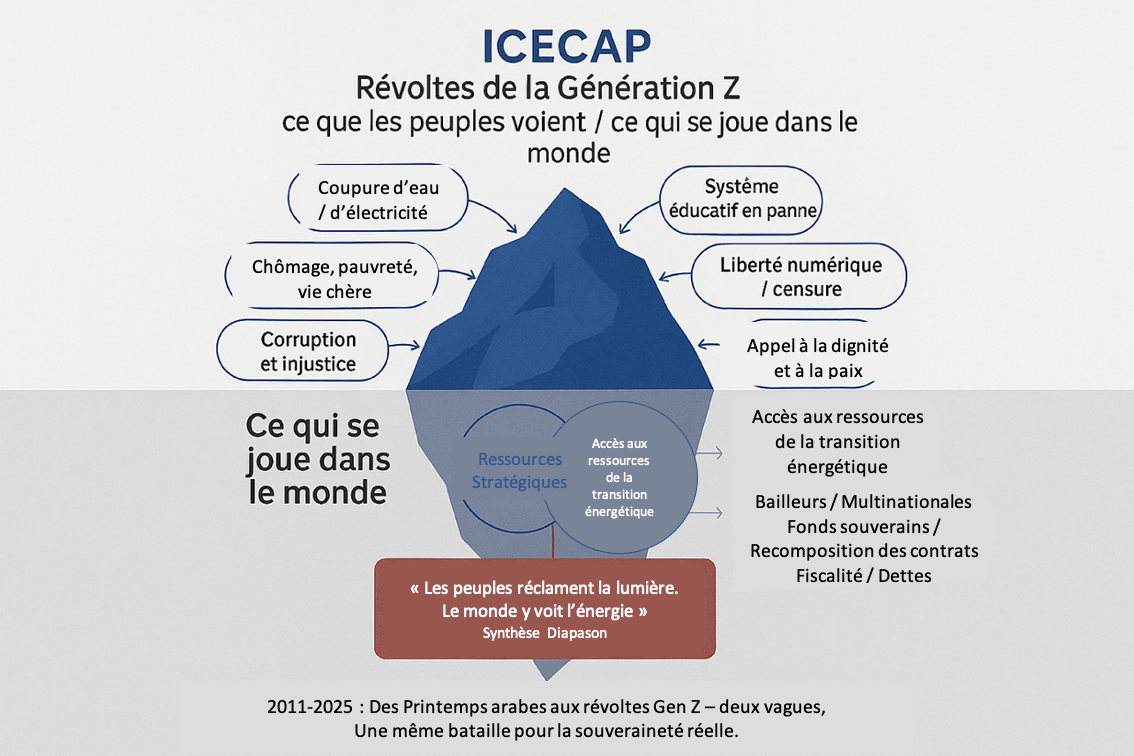

La surface des émotions

La crise a commencé le 25 septembre 2025, presque sans prévenir.

Ce matin-là, deux élus municipaux de l’opposition sont arrêtés à Antananarivo.

Officiellement, il s’agissait d’une affaire de « trouble à l’ordre public » et d’« intrusion dans des locaux administratifs ». Mais, selon plusieurs témoins et observateurs, leur véritable « faute » fut d’avoir déposé une demande d’autorisation de manifester pour dénoncer les coupures d’eau et d’électricité qui paralysaient la capitale depuis des semaines. L’événement a fait l’effet d’un électrochoc : en quelques heures, la tension accumulée a trouvé son exutoire.

Les réseaux sociaux ont relayé les images de l’arrestation, bientôt mêlées aux vidéos d’étudiants révisant à la lampe torche et de mères de famille remplissant des seaux vides.

Les délestages et le manque d’eau, jadis subis dans le silence, prenaient soudain valeur de symbole. Les écoles fermaient plus tôt, les universités improvisaient des cours sans électricité, les hôpitaux tournaient sur des groupes électrogènes épuisés. Le pays découvrait que sa crise n’était plus technique : elle était existentielle.

Cette colère est légitime, parce qu’elle vient du réel. Elle ne naît pas d’un mot d’ordre, mais d’une évidence : vivre sans eau, sans lumière et sans perspectives n’est plus supportable. Les jeunes qui descendent dans la rue ne sont pas mus par une idéologie ; ils expriment la fatigue d’une génération sacrifiée – celle à qui l’on a promis la modernité sans lui donner les moyens d’en vivre. Ils ne réclament pas le pouvoir, ils réclament la cohérence : celle d’un État qui tienne ses promesses et d’une société qui offre autre chose que la débrouille.

Ce soulèvement, d’abord local et émotionnel, révèle pourtant quelque chose de bien plus profond : le basculement d’un pays où la survie quotidienne devient l’acte politique suprême.

Et c’est à partir de ce cri authentique que commence la véritable lecture, celle d’un monde où chaque colère, même juste, peut être absorbée par des logiques qui la dépassent.

Les racines invisibles

Les observateurs pressés y voient une contagion émotionnelle ; les analystes attentifs distinguent un schéma récurrent.

Chaque soulèvement suit la même courbe :

Tableau – Étapes d’un mouvement générationnel (Crescendo)

|

Étape |

Date observée / estimée (Madagascar) | Remarques / justification | Pays concernés |

% atteints (sur 7) |

|

1. Étincelle vitale |

25 sept. 2025 | Manque d’eau/électricité déclenche la colère |

Tous (MA, MG, KE, NP, NG, SN, BD) | 100 % (7/7) |

| 2. Rue en ébullition → slogans élargis |

26-27 sept. 2025 | Les revendications dépassent le problème initial |

Tous (MA, MG, KE, NP, NG, SN, BD) | 100 % (7/7) |

| 3. Répression → radicalisation |

25-27 sept. 2025 | Couvre-feu, arrestations, violences policières | MA, MG, NP, NG, SN, BD (KE = plus limité) |

86 % (6/7) |

| 4. Pseudo-élites → tentatives de recyclage |

29 sept. 2025 | Dissolution gouvernementale, annonces cosmétiques | MA, MG, NG, BD (SN, NP, KE = autres trajectoires) |

57 % (4/7) |

| 5. Bifurcation → 3 trajectoires |

oct. 2025 (est.) | Choix : recyclage, rupture partielle ou réelle |

KE (loi retirée), SN (alternance), NP (démission PM), MG/MA/NG/BD en cours |

71 % (5/7) |

| 6. Émergence (ou vide) de figures | nov. 2025 (est.) | Figures emblématiques ou absence de leadership |

SN (Sonko/Faye), NP (leaders étudiants), BD (mouvement étudiants quotas) |

43 % (3/7) |

| 7. Traduction institutionnelle → réforme ou cycle |

Fin 2025-2026 (est.) | Réformes concrètes ou restauration |

KE (texte retiré), NP (changement PM), SN (alternance électorale) |

43 % (3/7) |

| 8. Choc géostratégique → confrontation avec intérêts extérieurs | 2026 (est.) | Pressions sur énergie, mines, dette, alliances | MG, NG, SN (dette, ressources stratégiques) | 43 % (3/7) |

| 9. Consolidation (ou restauration) |

2026-2027 (est.) | Stabilisation d’un nouveau système ou retour au statu quo. |

SN (consolidation démocratique en cours), NG (retour partiel au statu quo) |

29 % (2/7) |

Analyse des %

- Étapes 1-2 : universelles (100 %).

- Étape 3 (répression) : quasi systématique (86 %).

- Étape 4 (recyclage) : fréquente (57 %).

- Étape 5 (bifurcation) : majoritaire (71 %).

- Étapes 6-9 : chute progressive → seuls 30-40 % atteignent le stade de réformes, confrontation géopolitique ou consolidation durable.

En résumé

Une étincelle vitale

→ une amplification numérique

→ une répression brutale

→ un recyclage élitaire

→ un retour au statu quo.

Ce « programme adaptatif coordonné » fonctionne comme un logiciel : il s’adapte aux failles propres à chaque État.

– Au Maroc, ce furent les services publics.

– Au Kenya, la fiscalité numérique.

– Au Bangladesh, l’injustice des quotas d’emplois.

– Au Népal, la censure des réseaux sociaux.

– À Madagascar, les délestages et la corruption.

Sous ces colères locales, les mêmes lignes de force :

– Une jeunesse connectée, sans canal politique,

– Des institutions obsolètes,

– Des acteurs économiques étrangers présents dans les secteurs vitaux,

– Une opinion mondiale prête à s’émouvoir.

Chaque mouvement devient alors à la fois authentique et exploitable.

– Authentique, car il part d’une souffrance réelle.

– Exploitables, car ils fragilisent les équilibres dont dépendent l’énergie, les minerais, les marchés et la dette.

Ainsi, le visible, la rue, sert parfois d’écran à l’invisible : la recomposition du pouvoir.

Les ressources critiques de l’Afrique (graphite, cobalt, gaz, phosphates) sont aujourd’hui ce que le pétrole fut au XXe siècle. Elles déterminent la transition énergétique du monde.

Une vague prévisible de jeunes Africains, plus de 65 % de la population du continent a moins de 25 ans, commence à prendre conscience de son potentiel collectif et des ressources immenses de ses territoires. Ce réveil générationnel accompagne une nouvelle décolonisation effective, celle des 54 pays d’Afrique qui cherchent à passer de la dépendance structurelle à la souveraineté économique. Pour certains acteurs occidentaux, cette dynamique représente un risque : la perte de la « manne africaine » – énergétique, minière, intellectuelle – et, de facto, un changement de polarité économique mondiale. Scénario plus que probable qui est seulement tributaire du facteur temps. L’enjeu devient alors de retarder ce basculement, de garder la main sur les leviers africains avant que de nouvelles puissances – la Chine, la Russie, l’Inde, les États-Unis ou d’autres – n’établissent leur propre influence. Dans ce contexte de rivalités croisées, chaque pays africain devient à la fois un pion, une porte, ou un verrou dans la bataille mondiale pour les ressources et les routes du futur.

Les manifestations de la Génération Z ne visent pas ces enjeux ; mais leurs secousses ouvrent, souvent malgré elles, des fenêtres d’opportunité géostratégique.

Le piège Népal : quand la révolte devient opportunité géopolitique

Le Népal en 2025 en a fourni la démonstration brutale.

Un mouvement né d’un blocage des réseaux sociaux a basculé en crise nationale.

La rue a fait tomber le Premier ministre. Quelques semaines plus tard, l’armée reprenait le pouvoir, et les réformes promises étaient réécrites par d’autres mains.

Le scénario était parfait :

- Un cri légitime ;

- Une répression ;

- Un vide de leadership ;

- Une reprise en main « technique ».

C’est cela, le piège Népal : quand un peuple perd la maîtrise de sa colère, il livre son destin aux forces qui savent l’exploiter.

| Étape | Description | Application au Népal | % (réf. Crescendo) |

| 1. Étincelle vitale | Blocage des réseaux → colère immédiate |

✅ Étincelle numérique | 100 % |

| 2. Rue en ébullition | Manifestations massives, slogans anti-élite | ✅ Explosion en 48 h |

|

| 3. Répression | 72 morts, tirs réels, chaos | ✅ Violence extrême | 86 % |

| 4. Recyclage élitaire | Nomination d’une figure du système (73 ans) |

✅ « Fausse nouveauté » | 57 % |

| 5. Bifurcation | Tentative d’organisation → échec, division |

⚠️ Bifurcation inachevée | 71 % |

| 6. Émergence de figures |

Aucun leader stable (divisions internes) |

❌ Leadership éclaté | 43 % |

| 7. Traduction institutionnelle | Aucun cadre de réforme ; vide politique |

❌ Transition militaire | 43 % |

| 8. Choc géostratégique | Influence régionale, armée → stabilité forcée |

⚠️ Pression interne + peur du chaos |

43 % |

| 9. Consolidation | Aucun nouveau modèle établi | ❌ Restauration militaire | 29 % |

Dès les premières heures du mouvement, un trait saillant est apparu :

la Gen Z népalaise était incapable de s’accorder sur un leader unique ou une direction claire.

La structure décentralisée – via Discord, serveurs publics, assemblées spontanées – favorisa la pluralité d’initiatives, mais aussi les dissensions. Des blocs se formaient autour de noms divergents – l’ancien juge Sushila Karki, l’ingénieur Kulman Ghising, le maire-rappeur Balendra Shah – sans qu’aucun n’ait un mandat clair ni une légitimité unanime. Le mouvement lui-même se battait en son sein, comme le rapportait le Washington Post :

« I don’t think the Gen Z really has a plan … We are confused right now[1]. »

Et le Guardian soulignait cette pluralité comme une faiblesse :

« Protesters formed human chains … no sign of central leadership[2] ».

Cette vacance de figure a été une invitation pour l’armée et les élites. Alors que le gouvernement de K.P. Sharma Oli se délitait, les chefs de l’armée prirent l’initiative diplomatique : ils invitèrent les protestataires à proposer un nom d’intérim, discours souvent présenté comme un « compromis technique ». La presse rapporte que plus de 100 000 personnes ont participé via Discord pour choisir un nom, la candidate retenue étant Sushila Karki, ex-juge indépendante, âgée de 73 ans, un profil jugé suffisamment « neutre » mais aussi compatible avec les élites existantes[3].

Karki devint Première ministre intérimaire le 12 septembre 2025, gouvernement « technocratique » mandaté pour conduire les réformes et préparer les élections – tout cela au cœur d’un système déjà en recomposition[4].

Ce moment marque le point 4 du scénario : le recyclage du pouvoir via une figure « acceptable », une façade de renouvellement. La Gen Z n’a pas « échoué » pour manque de force, mais parce qu’elle a perdu le terrain du symbolique : sans leader reconnu, les structures de pouvoir, elles, savent capter les opportunités.

À ce stade, nous pouvons dire que l’objectif du programme est quasiment atteint.

Les mêmes ingrédients se retrouvent ailleurs :

– Dissolution de gouvernement sans réforme réelle,

– Promesse de dialogue sans débouché,

– Recyclage d’élites,

– Appels d’offres miniers relancés pendant les manifestations.

Ce piège est subtil, car il ne se voit qu’après coup. On croit avoir gagné une bataille sociale ;

en réalité, un nouvel échiquier s’installe. Les peuples pensent avoir arraché leur liberté ; ils ont simplement changé de tuteur.

Madagascar : apprendre des échecs, inventer la suite

Madagascar n’est pas le Népal.

Mais les signaux d’alerte sont là : colère légitime, jeunesse sans leader, dissolution gouvernementale, reprise du calme par le vide.

L’île concentre les fragilités du continent :

– Une dépendance énergétique extrême,

– Des infrastructures défaillantes,

– Une pauvreté structurelle,

– Et, paradoxe absolu, une richesse minérale immense.

C’est cette contradiction – abondance naturelle, misère organisée – qui nourrit la crise.

Et c’est elle qui attire les regards extérieurs. Chaque gisement, chaque port, chaque appel d’offres devient un point d’entrée potentiel pour les puissances qui se disputent les minerais de la transition verte.

Mais Madagascar a un atout que d’autres ont perdu : sa mémoire. L’histoire coloniale, la révolution de 1972, les transitions de 1991 et 2009 ont appris au peuple malgache que la colère seule ne suffit pas. Il faut transformer la révolte en projet.

Apprendre du Népal, c’est comprendre qu’aucune révolution n’est victorieuse si elle n’a pas de plan. Et qu’aucun plan ne tient s’il n’a pas d’âme.

Les leviers d’un changement systémique

Sortir du piège exige plus qu’une alternance : une refondation. Cela ne se décrète pas par décret, mais par méthode.

1. Construire la souveraineté des besoins vitaux

Madagascar doit sanctuariser trois priorités :

- L’eau : transparence des marchés publics, gestion locale participative, traçabilité des financements.

- L’électricité : plan de stabilisation à 18 mois fondé sur les énergies mixtes, audit des IPP et de la JIRAMA.

- L’alimentation : relance agricole par les communes et les coopératives.

Ces secteurs doivent devenir les matrices de la confiance nationale, pas des rentes.

2. Institutionnaliser la jeunesse

Il ne suffit plus que la jeunesse manifeste ; elle doit désormais s’instituer. Les mouvements spontanés ne survivent pas à la durée faute de structure : c’est la leçon la plus dure du Népal, où l’absence de leadership clair a permis à l’armée de réintroduire une figure du système.

La Génération Z malgache doit donc franchir le pas qu’aucune autre n’a osé : entrer dans l’arène institutionnelle sans perdre son âme. Car derrière les slogans et les pancartes, une revendication politique nette s’impose : la démission du président actuel, perçue par une large partie de la jeunesse comme le préalable à toute refondation réelle. Ce mot d’ordre n’est pas un caprice générationnel, mais un acte de rupture symbolique : signifier la fin d’un cycle d’impunité, ouvrir la voie à des élections anticipées et à la possibilité, enfin, d’une alternance transparente.

Il s’agit moins de faire tomber un homme que de remettre debout un système.

a) Désigner des représentants légitimes

Élire des porte-paroles mandatés et renouvelables (par régions/universités/syndicats), dotés d’un mandat écrit couvrant :

- La revendication d’élections anticipées ;

- La négociation du calendrier et des garanties ;

- La redevabilité (comptes rendus publics hebdomadaires).

b) Structurer l’organisation en miroir des institutions cibles

Mettre en place une maquette institutionnelle capable de dialoguer d’égal à égal avec l’État :

- Cellule « processus électoral » : calendrier, règles du jeu, médiation.

- Cellule « budgétaire & transparence » : audit des dépenses, financements électoraux, publication proactive.

- Cellule « communication & diaspora » : information vérifiée, hotlines, relais internationaux.

- Cellule « éthique & intégrité » : prévention des conflits d’intérêts, charte anti-récupération.

c) Élections anticipées : conditions minimales non négociables

Formuler et publier une Plateforme des Garanties :

Dispositif de mise en œuvre et de suivi – Élections anticipées Madagascar (version définitive)

| Volet | Objectif concret | Mécanismes de mise en place | Acteurs impliqués | Outils / Tableaux de bord |

| 1. Gouvernance électorale (nouvelle architecture) | Remplacer la CENI par un Haut Conseil Électoral (HCE), garant d’un scrutin uninominal à un tour. | – Dissolution officielle de la CENI par ordonnance présidentielle (issue d’un consensus politique et civique).

– Création d’un HCE composé de 11 membres : 4 magistrats (Cour Suprême & HCC), 3 représentants de la jeunesse, 2 universitaires, 1 religieux, 1 représentant des observateurs civiques. – Adoption d’un scrutin uninominal majoritaire à un tour, permettant : • un processus plus rapide et moins coûteux ; • une réduction des risques de corruption liés aux alliances du second tour ; • une simplification logistique adaptée à la superficie du pays. |

HCC, HCE, Assemblée nationale (session exceptionnelle), Observateurs africains (UA, SADC) | Tableau « Architecture électorale » : composition du HCE, procès-verbaux publics, calendrier et décisions publiées en ligne. |

| 2. Calendrier et transparence | Établir un compte à rebours national sur 100 jours maximum. | – Adoption d’un décret électoral unique, affiché dans toutes les communes et universités.

– Publication hebdomadaire (site officiel + médias) de l’état d’avancement : inscriptions, budget, logistique, sécurité. |

HCE, Ministère de l’Intérieur, Gouvernorats régionaux | Dashboard « Suivi 100 jours » : avancement (0-100%), alertes, affichage en temps réel. |

| 3. Financement & contrôle des dépenses | Garantir un financement transparent et public. | – Création d’un Fonds Électoral Souverain (FES) sous tutelle de la Banque centrale.

– Financement mixte : État (50%), bailleurs (30%), société civile & diaspora (20%). – Audits indépendants hebdomadaires, publication ouverte des dépenses. |

Banque centrale, Ministère des Finances, Cour des comptes, Transparency International | Tableau « Finances électorales » : solde, entrées/sorties, dépenses régionales, audit public. |

| 4. Révision des listes électorales | Assurer inclusion et fiabilité sans dépendre d’un système lourd. | – Campagne d’enregistrement simplifiée sur 30 jours via communes, universités et centres mobiles.

– Double validation (numérique + papier) sous supervision d’observateurs jeunesse. |

HCE, communes, ONG jeunesse, universités | Tableau « Inscription citoyenne » : inscrits/validés par région, anomalies signalées, couverture nationale. |

| 5. Accès équitable aux médias | Garantir l’égalité de parole dans un scrutin à un tour. | – Mise en place d’un Comité Pluralisme Média (journalistes, OSC, ordres professionnels).

– Répartition stricte du temps d’antenne mesurée chaque semaine. – Organisation de trois débats nationaux obligatoires (TV & radio). |

ORTM, Ministère Communication, Observatoire médias, HCE | Indice « Pluralité médiatique » : temps de parole, neutralité, correctifs exigés. |

| 6. Sécurisation numérique et logistique | Prévenir toute fraude ou panne. | – Double enregistrement numérique (serveurs + cloud indépendant).

– Publication en temps réel des PV scannés (blockchain locale). – Plan de continuité (groupes électrogènes, satellites VSAT). |

HCE, opérateurs télécom, PNUD, partenaires tech | Tableau « Sécurité & Connectivité » : disponibilité serveurs, incidents, redondance. |

| 7. Observation & légitimité internationale | Renforcer la confiance et la validation externe. | – Invitation UA, SADC, UE, OIF, ONG africaines indépendantes.

– Formation de 10 000 observateurs nationaux (universités, ONG, juristes). – Rapports journaliers en open data. |

MAE, ONG civiques, universités | Tableau « Observation électorale » : nombre observateurs, incidents signalés, conformité régionale. |

| 8. Communication & pédagogie citoyenne | Mobiliser massivement et éviter la désinformation. | – Campagne éducative trilingue (malagasy / français / anglais).

– Capsules TV & radio : « Comment voter en 1 tour ». – Plateforme « CheckFacts.MG » pour contrer la désinformation. |

Ministère Éducation, médias, ONG jeunesse | Baromètre « Confiance citoyenne » : taux de compréhension du processus, confiance, participation prévue. |

Compléments structurants

A. Haut Conseil Électoral (HCE)

Organe permanent de régulation électorale.

Mission : garantir la légalité, la transparence et la souveraineté du processus électoral.

Le HCE remplace la CENI et rend compte directement au Parlement et à la Cour Suprême.

Principe fondateur : « Indépendance sans opacité »

→ publication systématique de toutes les décisions et financements.

B. Scrutin uninominal majoritaire à un tour – Justification

| Critère | Impact attendu |

| Économie budgétaire | Réduction de 45% des coûts logistiques et de sécurité. |

| Réduction de la corruption | Supprime les marchandages et alliances de second tour. |

| Efficacité logistique | Permet un calendrier resserré (100 jours) dans un pays vaste. |

| Lisibilité démocratique | Résultat clair, mandat net, stabilité politique renforcée. |

| Inclusion territoriale | Favorise des candidats de proximité et un lien direct électeur-élu. |

C. Portail numérique “Élections Madagascar 2025 – Open Data”

- Hébergé à l’Université d’Antananarivo, audité par un comité mixte.

- Tableaux de bord consolidés : avancement, finances, participation, incidents.

- API ouverte pour ONG, chercheurs, médias.

- Publication bilingue (malgache / français).

D. Financement citoyen et diaspora

- Plateforme participative certifiée pour financer :

- Formation d’observateurs ;

- Matériel logistique ;

- Communication civique.

- Traçabilité blockchain : chaque contribution consultable.

- Ambassadeurs diaspora (Afrique du Sud, France, Canada) comme relais de supervision.

E. Indicateurs clés (KPI)

| Axe | Indicateur | Cible |

| Gouvernance | 100% des décisions du HCE publiées | ✅ |

| Transparence | 100% des flux financiers auditables | ✅ |

| Inclusion | +15% d’inscrits jeunes vs 2018 | 15% |

| Participation | 75% de taux de vote | 75% |

| Acceptation | 0 recours majeur non traité sous 7 jours | 0 |

| Confiance | +30% perception positive du processus (baromètre) | 30% |

Synthèse Diapason

« Le Haut Conseil Électoral n’est pas une institution de plus : c’est la boussole d’un peuple qui veut se compter lui-même.

Le scrutin à un tour n’est pas un raccourci, c’est une promesse : celle de l’efficacité, de la clarté et de la souveraineté retrouvée. »

d) Former une relève politique compétente

L’engagement ne s’improvise pas ; il se prépare. Créer des écoles civiques et démocratiques (ouvertes, gratuites, certifiantes) pour enseigner gouvernance, droit public, finances, négociation, diplomatie. Objectif double :

- Court terme : disposer d’équipes capables de superviser des élections anticipées et d’entrer dans les institutions dès J+1 ;

- Moyen terme (2026) : constituer un vivier d’élus et d’administrateurs intègres et compétents.

Ainsi, la jeunesse ne se contente plus de protester : elle se prépare à gouverner.

Apprendre du Népal, c’est refuser le vide et la confusion. Réussir à Madagascar, c’est lier départ présidentiel, élections anticipées garanties, et capacité institutionnelle de la Génération Z – pour transformer l’élan de la rue en victoire démocratique durable.

3. Rendre l’économie transparente

Mettre fin à la culture du secret : publication des contrats miniers, des montants d’aide, des noms des bénéficiaires. Ce que la lumière touche ne se pille plus impunément.

4. Organiser la diaspora comme force de souveraineté

L’exil malgache n’est pas une fuite ; c’est une réserve de compétences. Il faut transformer la diaspora en bras économique externe, capable de porter des investissements, de la participation et du plaidoyer international (Cf. l’article de Diapason « Décryptage de la stratégie indienne[5] »).

5. Créer une stratégie numérique nationale

Les révoltes Gen Z ont prouvé que le numérique est un champ de pouvoir. Madagascar doit passer du statut d’utilisateur à celui d’architecte : plateformes souveraines, hébergement local, régulation des flux d’influence.

Au-delà du pathos : la lucidité stratégique

Les peuples qui s’effondrent sont ceux qui confondent douleur et destin. Or, la souffrance collective peut devenir levier, si elle s’accompagne de discernement.

La Génération Z n’est pas condamnée à être la génération des « instants T ». Elle peut devenir la génération des « horizons T+10 ». Mais pour cela, elle doit apprendre à se méfier d’elle-même : de la vitesse, de l’émotion, de la mise en scène numérique.

Il faut être plus fort que le programme adaptatif coordonné, plus patient que ses cycles,

plus résilient que ses scénarios. Car ce programme, qu’il soit spontané ou orchestré, ne mise que sur une chose : la fatigue. La vraie victoire sera donc celle de la durée ; c’est un marathon.

Le coup de maître historique que Madagascar peut réussir, c’est de transformer la crise en école : école de souveraineté, de gouvernance, et d’unité nationale. Là où d’autres ont vu l’épuisement, la Grande île peut inventer une refondation.

Conclusion : la génération de la lucidité

Les révoltes de la Génération Z ne sont pas des accidents. Elles sont le miroir d’un monde en recomposition, où les jeunesses refusent d’être spectatrices. Elles disent à la fois l’urgence vitale et la maturité d’un continent qui veut se tenir debout.

Mais chaque vague porte sa houle. Si Madagascar laisse passer cette chance, d’autres écriront son récit (les vainqueurs). S’il la saisit, il deviendra l’exemple d’une transition maîtrisée : celle d’un pays qui a su entendre sa jeunesse sans perdre sa souveraineté.

Les peuples réclament la lumière. Le monde y voit l’énergie.

À Madagascar, cette lumière peut être à la fois une lampe et un phare.

Le piège Népal : Sous la vague Génération Z, la recomposition du monde (Dossier)

Sources / Traçabilité

Méthode de vérification en trois passes :

– Données institutionnelles (FMI, UE, USAID, Banque mondiale).

– Agences (Reuters, AP, Guardian, Al Jazeera).

– Validation interne par croisement avec les Articles – Diapason (2024-2025).

Rédaction – Diapason

[1] « Je ne pense pas que la génération Z ait vraiment de plan… Nous sommes confus en ce moment » https://www.washingtonpost.com/world/2025/09/13/nepal-protests-gen-z-uprising/

[2] « Les manifestants ont formé des chaînes humaines… aucun signe de direction centrale » https://www.theguardian.com/world/2025/sep/10/nepal-gen-z-protests-corruption

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Nepalese_Gen_Z_protests

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Karki_interim_cabinet

[5] https://www.diapason.mg/decryptage-de-la-strategie-indienne/

Excellente analyse de la révolte générationnelle en cours. Je dirais donc qu’il s’agit d’une incitation à renverser les pouvoirs pour en établir de nouveaux, révisés et remodelés. L’objectif est légitime et ambitieux. J’espère que Madagascar pourra bénéficier d’une gouvernance plus lucide et consciente.

Bien à vous