La notion du « tanindrazana » risque d’entraver le développement

Diapason est un « think tank » qui veut poser des questions, nourrir le débat, valoriser les initiatives et favoriser l’innovation socio-économique et politique pour le développement de Madagascar.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du think tank.

Nos valeurs

- Boussole / Cap

- Indépendance politique

- Multiculturel

- Vision à long terme

- Trait d’union entre savoir et pouvoir

- Éducation

- Recul nécessaire

- Liberté d’action

- Disruptif

Bonne lecture !

La terre occupe une place centrale dans la vie culturelle, économique et spirituelle des Malgaches. À Madagascar, plus de 70 % de la population vit de l’agriculture et la terre est bien plus qu’une ressource physique. Elle représente l’identité, le patrimoine et la survie. Mais la notion du « tanindrazana », quand elle dépasse la limite du raisonnable, peut nuire au développement.

Pour les communautés malgaches, la terre est intrinsèquement liée aux ancêtres. Le concept de « tanindrazana », ou « terre des ancêtres », est fondamental dans la vie quotidienne. La terre, le lieu où sont enterrés les ancêtres, sert de lien direct entre les vivants et les morts. Selon l’anthropologue Sandra Evers, la terre est considérée comme sacrée dans de nombreuses communautés et son utilisation est souvent régie par des lois coutumières transmises de génération en génération (Evers, 2006).

Des pratiques cérémonielles telles que le « famadihana » (retournement des morts) renforcent ce lien, car elles se déroulent sur des terres ancestrales et requièrent la présence de tombes familiales. La perte de la terre est donc souvent perçue non seulement comme un coup dur économique, mais aussi comme une déconnexion spirituelle. Et la situation devient critique quand c’est un étranger qui vient occuper la terre.

L’économie malgache reste largement agraire. Selon la Banque mondiale, plus de 80 % de la population est engagée dans l’agriculture (Banque mondiale, 2023). Le riz, le manioc et le maïs sont des cultures de base, et la possession ou l’accès à la terre est essentiel pour la production alimentaire et le revenu des ménages. Cette culture, bien qu’occupant la grande majorité des Malgaches, reste pourtant une culture de subsistance.

À Madagascar, les droits fonciers sont largement régis par des systèmes de tenure coutumière, en particulier dans les zones rurales où l’enregistrement formel par l’État est limité. Selon une étude de la Coalition internationale pour l’accès à la terre (ILC), seulement 10 % des terres à Madagascar sont formellement titrées, tandis que le reste est détenu et transféré par le biais de pratiques coutumières (Teyssier et al., 2009).

Ces systèmes coutumiers sont souvent gérés par les anciens du village ou les chefs locaux, qui attribuent les terres en fonction du lignage, des besoins et de la tradition. Bien qu’efficace à bien des égards, l’absence de documentation formelle peut entraîner des litiges, une marginalisation – en particulier des femmes – et des difficultés lorsque des acteurs extérieurs cherchent à investir ou à acquérir des terres.

Pour remédier à l’insécurité foncière, le gouvernement malgache a lancé, depuis 2005, des réformes foncières visant à décentraliser la gestion des terres et à simplifier le processus de certification foncière. Ces réformes, soutenues par la Banque mondiale et d’autres partenaires internationaux, ont eu des résultats mitigés. La qualité des services des domaines laisse encore à désirer. Souvent, des pages des livres des cadastres sont déchirées, ou ce sont les livres eux-mêmes qui disparaissent.

Une étude de l’Observatoire du Foncier de Madagascar note que si plus de 500 bureaux fonciers locaux ont été créés, beaucoup d’entre eux manquent de ressources et l’utilisation des certificats fonciers reste faible en raison d’un manque de sensibilisation et d’obstacles administratifs (Observatoire du Foncier, 2020).

Au cours des dernières décennies, Madagascar a vu l’intérêt croissant des investisseurs étrangers pour l’accès à la terre, en particulier pour l’agriculture, l’exploitation minière et les infrastructures. Un cas controversé s’est produit en 2009 lorsqu’une proposition de location de 1,3 million d’hectares à la société sud-coréenne Daewoo Logistics a suscité un tollé général et a contribué à une crise politique qui a renversé le gouvernement (Reuters, 2009). Tout récemment, le gouvernement a annoncé qu’un accord a été signé entre le gouvernement malgache et des Israéliens pour l’exploitation agricole de 60 000 ha de terrains. À l’heure où nous rédigeons cet article, nous n’avons pas encore de détails relatifs à cet accord. Mais on ressent déjà la réticence des Malgaches sur les réseaux sociaux.

De tels incidents soulignent la profonde sensibilité émotionnelle et politique des questions foncières à Madagascar. De nombreux compatriotes considèrent la location ou la vente de terres à grande échelle comme une atteinte à la souveraineté et une menace existentielle pour les communautés rurales. Et c’est là que la question se pose : devrions-nous laisser les terres dans leur état de « tany lava volo » qui ne rapportent rien à personne, ou bien devrions-nous laisser les étrangers les exploiter pour les valoriser et contribuer au développement économique du pays et des ménages malgaches ?

Pendant un court instant, oublions le fait que ce soit des Israéliens qui ont obtenu l’accord sur les 60 000 ha. Laissons de côté aussi l’aspect politique, ignorons les gouvernants actuels, et observons la situation de manière objective. Selon l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM), le pays dispose de 18 millions d’hectares de terres arables ; 60 000 ha représentent donc 0.33% des terres arables dans la Grande île. L’ancien Directeur de la Facilitation et de Réformes et ancien DG de l’EDBM, Eric Andriamihaja Robson, nous affirme que Daewoo avait effectué des études pédologiques couvrant 1,3 million ha, mais ils étaient uniquement intéressés par la location de 300 000 ha pour cultiver du maïs. Si on confie donc à des investisseurs étrangers l’exploitation de 360 000 ha, soit 2% de nos terrains arables dans un cadre bien défini et règlementé, les « razana[1] » seraient-ils furieux de voir leurs descendants manger, travailler, aller à l’école, … ? L’exemple de Tozzi Green mérite d’être approfondi. Ces investisseurs italiens cultivent maïs, géranium, et épices sur 6.731 Ha de terrains à Ihorombe. Ceux qui ont déjà fait le voyage sur la RN7 vers Toliary savent à quoi ressemblent les plateaux du Ihorombe. Ce sont de terrains inoccupés qui n’ont jamais attiré l’attention des opérateurs agricoles. Et pourtant, ces terrains sont bel et bien exploités (par des étrangers) et font partie des « tanindrazana » malgaches.

Ceci n’enlève rien à l’importance et au caractère sacré du terrain pour les Malgaches. Mais ce genre de situation devrait les motiver à exploiter leur propre terre en s’associant avec des détenteurs de capitaux étrangers par exemple, plutôt que d’opter pour le « aleo lo toy izay ho an-kavana »[2].

Ce que révèle ce débat, au-delà de la seule question foncière, c’est une ambivalence face à la modernité et à la mondialisation. La terre n’est pas qu’un actif agricole : elle est mémoire, identité, protection sociale. Or, face à l’extension de la pauvreté, au manque d’investissements publics, et à l’impossibilité pour la majorité des Malgaches d’exploiter eux-mêmes les terres, cette mémoire peut devenir un frein involontaire au changement.

Le déficit d’investissement local, notamment en matière d’agriculture productive, d’irrigation, d’industries agroalimentaires ou d’infrastructures rurales, contribue à maintenir ces terres dans l’état de « tany lava volo » (terres incultes). Ce n’est pas le « tanindrazana » en soi qui entrave le développement, mais l’absence de projet collectif pour en faire un levier de richesse partagée.

Le blocage ne vient donc pas uniquement des traditions, mais du fait que les institutions de médiation (État, communes, coopératives, chambres d’agriculture…) ne jouent pas leur rôle de passerelle entre les valeurs locales et les exigences économiques.

La voie d’avenir ne consiste ni à sacrifier nos valeurs ancestrales sur l’autel du capital, ni à sanctuariser les terres jusqu’à l’immobilisme. Elle consiste à repenser la souveraineté foncière, non pas comme un repli, mais comme une capacité collective à négocier, organiser, encadrer et tirer profit de la terre, y compris avec des partenaires extérieurs, dans un cadre juste et transparent.

Le « tanindrazana » peut alors devenir un moteur de développement, à condition d’être accompagné et adapté au contexte malgache.

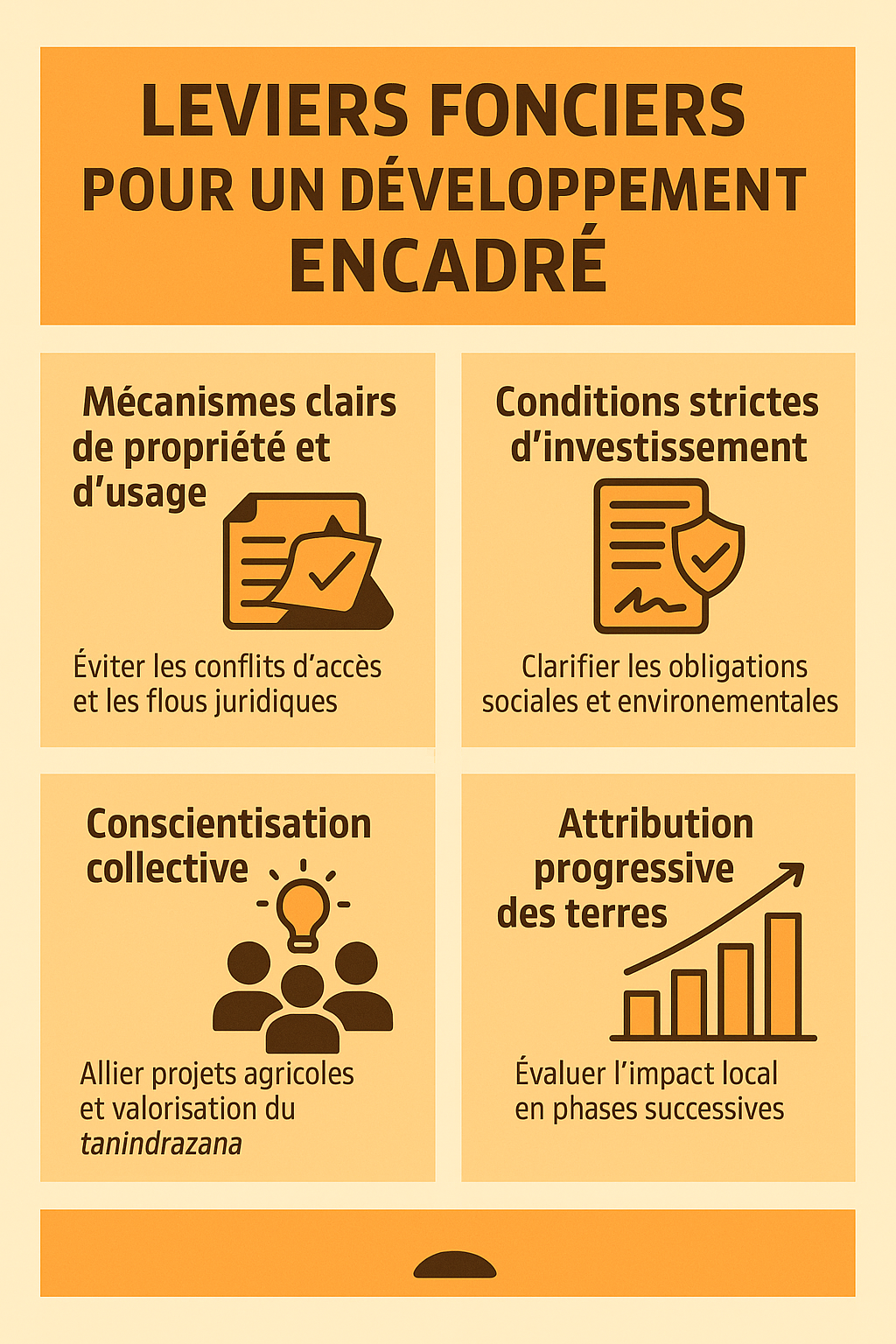

Mettre en place des mécanismes clairs de propriété et d’usage partagé

Constat : La majorité des terres à Madagascar n’est pas titrée, ce qui rend leur exploitation risquée, notamment pour attirer des financements ou monter des projets agricoles à moyen terme.

Action concrète :

- Généraliser la certification foncière locale, via les guichets fonciers communaux, permettant aux communes de délivrer des certificats fonciers[3].

Exemple :

Dans plusieurs communes rurales, l’obtention de certificats fonciers a permis aux agriculteurs d’étendre leurs surfaces cultivées, d’accéder au crédit, d’augmenter leurs revenus et de développer des activités économiques locales.

Perspective : En codifiant ces droits, on pourrait envisager des formes d’usage partagé, où une terre communautaire peut être mise en valeur par des jeunes, en partenariat avec des investisseurs, sans remettre en cause la propriété ancestrale.

Imposer des conditions strictes d’investissement

Constat :

La méfiance vis-à-vis des étrangers provient souvent d’un manque de bénéfices visibles pour les communautés locales. Pourtant, de nombreux projets d’envergure comportent déjà, dès la phase de soumission, des engagements sur l’emploi local, l’accès au marché national, et les services de base (écoles, eau, routes). L’EDBM, qui joue un rôle de guichet d’évaluation, intègre ces critères dès les premiers échanges avec les investisseurs.

Clarification nécessaire :

En réalité, peu d’investisseurs cherchent à devenir propriétaires de vastes terres. La propriété foncière massive est une charge, pas un avantage, surtout dans un pays où l’entretien d’un foncier non valorisé représente un coût logistique et politique élevé. La location encadrée, dans une logique de résultats, est donc la norme à privilégier.

Action concrète à intégrer :

Mettre en place un mécanisme d’attribution progressive des terres. Ne jamais attribuer l’ensemble des surfaces demandées d’un seul bloc. Instaurer un système par étapes, adossé à des objectifs vérifiables et socialement utiles.

- Phase pilote : 100 ha pour tester la mise en œuvre, créer 10 emplois, rénover 5 km de piste, installer un accès à l’eau.

- Phase 2 : 5 000 ha si la phase pilote est concluante ; exigence de 200 emplois, approvisionnement local, construction ou rénovation d’une école.

- Phase 3 : extension progressive jusqu’à 50 000 ha et au-delà, selon un cahier des charges négocié, avec obligations d’impact documentées.

Ce modèle réduit le risque politique, tout en offrant à l’investisseur une visibilité contractuelle : l’État peut accorder par exemple « 250 000 ha sous réserve du respect des conditions techniques, sociales et environnementales de chaque phase ».

Favoriser une conscientisation collective autour du foncier

Constat :

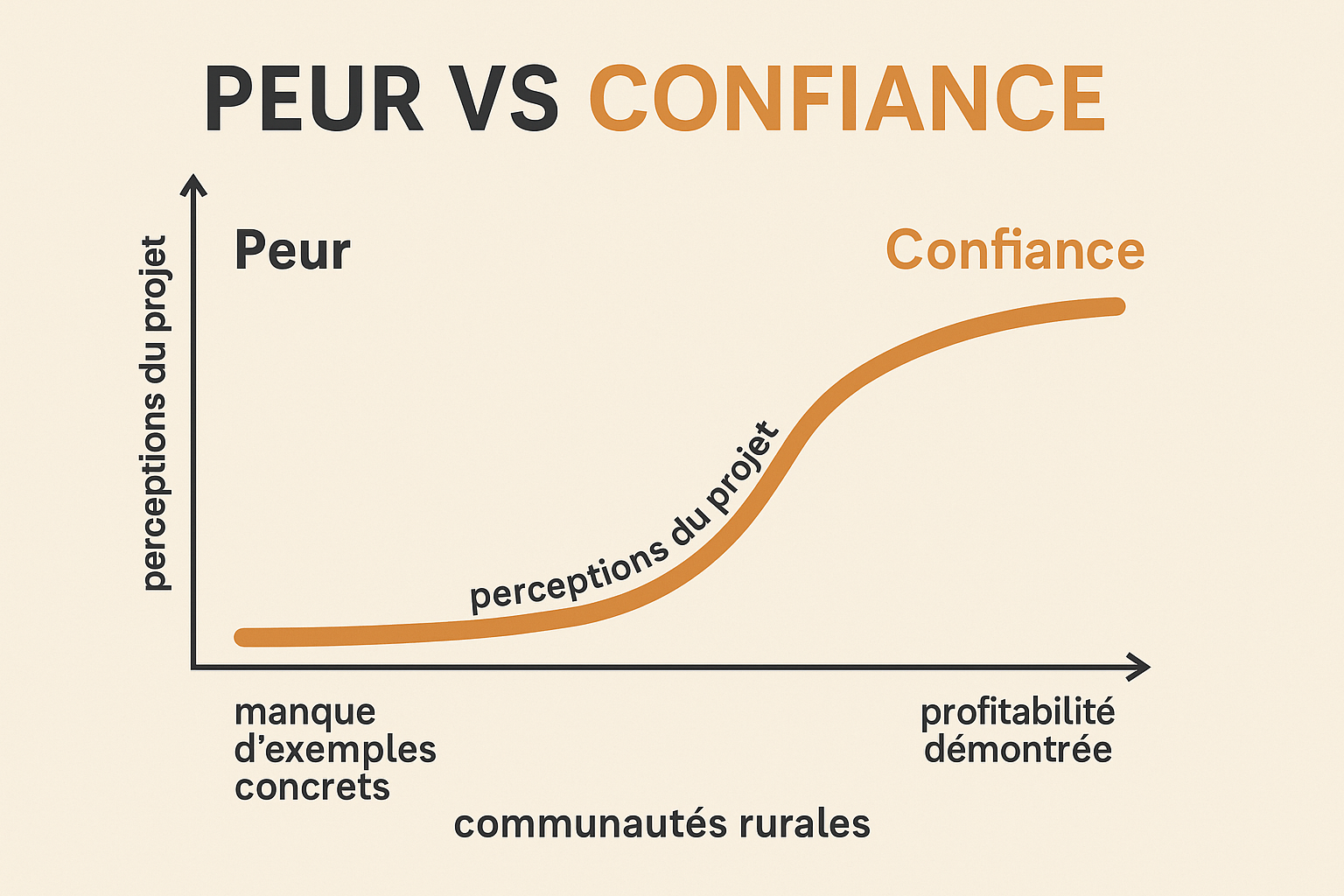

La peur des étrangers, et parfois même des nationaux, vient d’un manque d’exemples concrets montrant aux communautés rurales que ces projets peuvent leur être profitables. Les « tambanivohitra » (habitants des campagnes) ont souvent une confiance limitée dans ce qu’ils entendent ou voient. L’attitude dominante reste : « izay efa natao nandritry ny 30 taona ihany no mety » (seule l’expérience passée compte, pas les promesses nouvelles).

Action concrète à intégrer :

Inclure une phase de pédagogie et de démonstration sociale.

Organiser des visites de terrain pour les leaders communautaires, par exemple chez Tozzi Green à Ihorombe, pour montrer par l’exemple ce que peut devenir un projet agricole structurant. Ces voyages peuvent être le point de départ de concertations locales, plus efficaces que de longues négociations techniques.

Perspective :

Cette pédagogie de terrain devrait être institutionnalisée dans les grands projets d’investissement agricole : à chaque phase de démarrage, prévoir un budget pour l’information, la concertation et les visites. C’est en voyant les résultats sur d’autres territoires que la peur du changement pourra progressivement être surmontée.

Conclusion

Il ne s’agit pas d’opposer ancestralité et développement, mais de réconcilier héritage et avenir. Le « tanindrazana » peut rester un repère sacré, tout en devenant une ressource vivante, génératrice de richesses, d’emplois et de dignité. Le défi est moins dans le « qui exploite » que dans le comment. Un cadre juste, transparent et négocié est possible. Encore faut-il que la voix des communautés locales soit écoutée, que les pouvoirs publics assument leur rôle de garant, et que les Malgaches croient eux-mêmes en leur capacité à faire du « tanindrazana » un projet collectif d’avenir.

Lalanirina R.

Références

- Evers, S.J.T.M. (2006). Constructing History, Culture and Inequality: The Betsileo in the Extreme Southern Highlands of Madagascar. Brill.

- World Bank (2023). Madagascar Country Overview. https://www.worldbank.org/en/country/madagascar

- Teyssier, A., Andrianirina Ratsialonana, R., Razafindralambo, R., & Rambeloson, A. (2009). Decentralization of Land Management in Madagascar: Process, Innovations and Observations of the SIF. ILC/RRI.

- Reuters (2009). Madagascar’s Leader Quits, Hands Power to Military. https://www.reuters.com

- Observatoire du Foncier (2020). Rapport Annuel sur la Gouvernance Foncière à Madagascar. http://www.observatoire-foncier.mg

- Economic Development Board of Madagascar. www.edbm.mg

- Tozzi Green. https://www.tozzigreen.com/fr/agriculture/

[1] Les ancêtres (ndlr)

[2] « Mieux vaut que cela pourrisse plutôt que d’en faire profiter un proche. » (ndlr)

[3] https://africa-on-air.com/non-classifiee/2025/05/limpact-des-certificats-fonciers-sur-lagriculture-et-le-bien-etre-des-menages-ruraux-a-madagascar/