Génération Z – De l’ambition politique à l’action concrète

Date : 04/10/25

Introduction

L’histoire est en train de s’écrire au présent… Le 25 septembre 2025 restera une date charnière dans le récit contemporain de Madagascar. Ce jour-là, une revendication vitale autour de l’eau et de l’électricité a basculé, sous la répression, en contestation politique. La jeunesse, celle que l’on appelle désormais la Génération Z, a pris la rue. Elle ne s’est pas contentée d’exprimer une colère viscérale : elle a imposé dans le débat public la nécessité d’un changement.

Mais la colère ne suffit pas. Elle n’est qu’une étincelle. Pour qu’elle devienne rupture, il faut un projet. Après le réveil, après l’ambition politique, vient le temps de la construction. Ce moment exige une lucidité historique, une lecture stratégique et une capacité à transformer les slogans en mesures concrètes.

Point de départ commun

La crise récente est née d’un déclencheur élémentaire : l’absence d’accès fiable à l’eau et à l’électricité. Ces deux biens essentiels, qui conditionnent l’éducation, la santé, le travail et la dignité, ont été perçus comme la ligne rouge. Quand les coupures deviennent quotidiennes et interminables, quand l’État échoue à remplir cette mission minimale, la confiance s’effondre.

L’arrestation de deux conseillers municipaux venus déposer une demande d’autorisation a mis le feu aux poudres. La répression brutale a accéléré le basculement d’une simple plainte sociale en une revendication politique.

Depuis le 25 septembre, la rue ne s’est pas vidée. Malgré le couvre-feu, les gaz lacrymogènes, les pillages et les saccages ciblés, la mobilisation a tenu. Le 29 septembre, le président a dissous son gouvernement en allocution télévisée. Mais ce geste, perçu comme une manœuvre défensive, n’a pas apaisé la rue. Dès le lendemain, les manifestations reprenaient.

Cette séquence révèle deux faits. D’abord, le cycle historique des crises malgaches se poursuit : une grande crise éclate tous les dix à quinze ans (1972, 1991, 2002, 2009, 2025). Ensuite, la génération en âge d’agir change : c’est désormais la Génération Z qui occupe l’espace public.

Convergences des analyses

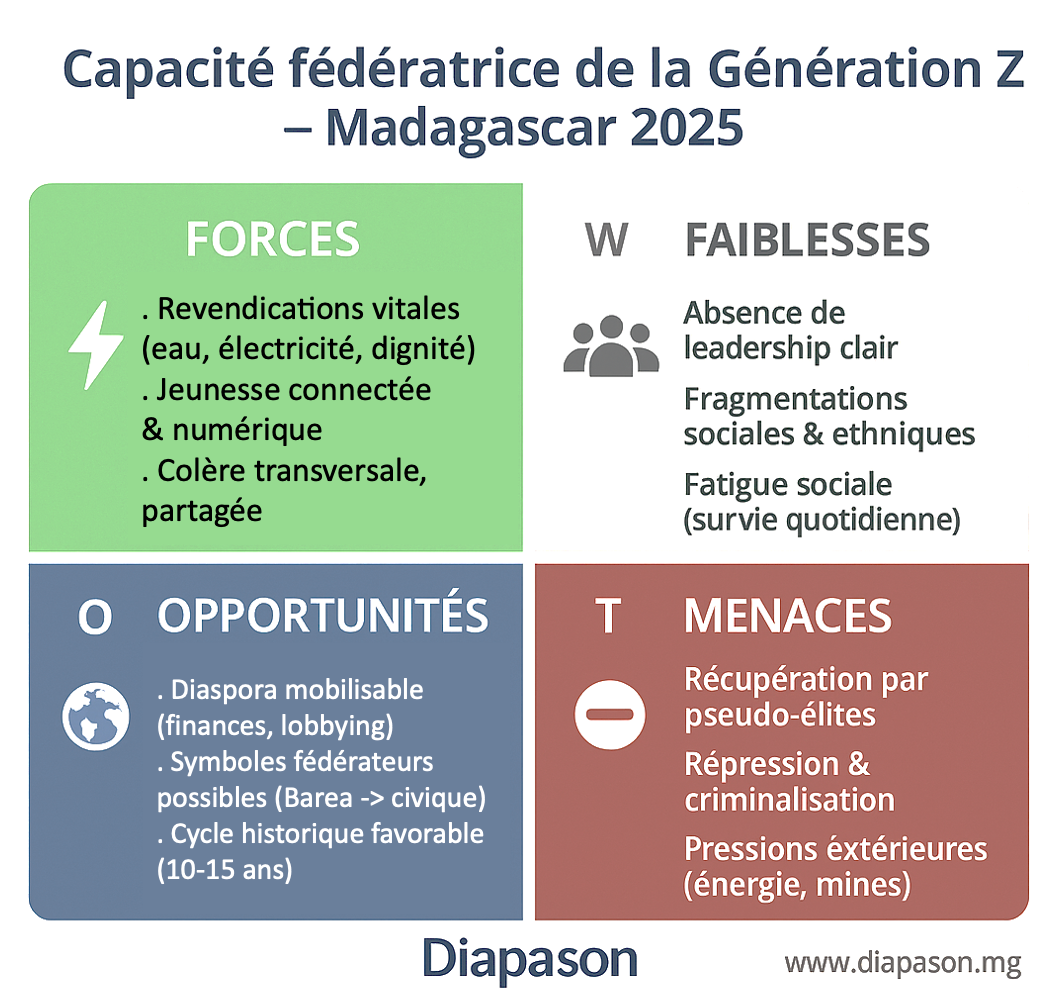

Trois points de convergence ressortent de l’analyse croisée des observateurs, des acteurs et des faits.

Colère vitale devenue politique. La jeunesse ne réclame plus seulement l’eau et l’électricité : elle dénonce le verrouillage autoritaire du régime, le mépris des contre-pouvoirs et l’absence de perspectives.

Opposition éclatée. Le camp des contestataires reste une mosaïque disparate : étudiants, élus locaux, associations de quartier, diaspora connectée, entrepreneurs isolés, figures politiques déconsidérées. Aucun cadre fédérateur n’émerge encore, et le risque de récupération est permanent.

Pseudo-élites et continuité. Les structures profondes de dépendance persistent : rentes énergétiques captées par des groupes, marchés publics opaques, dépendance aux financements extérieurs. Sans refonte, tout changement risque de rester cosmétique, un simple recyclage de visages au sommet.

Les événements récents confirment cette analyse : couvre-feu et dispersion sécuritaire d’un côté, dissolution gouvernementale de l’autre. Les gestes spectaculaires n’ont pas suffi.

Guerre asymétrique

La stratégie de la Génération Z à Madagascar ressemble à une guerre asymétrique. Organisation non lisible (volontairement ?), sans leader unique visible ni ressources financières connues, elle oppose néanmoins au pouvoir une arme que celui-ci ne maîtrise pas : l’agilité numérique, la rapidité de mobilisation et la légitimité morale des revendications vitales. Là où l’État déploie la force brute, la jeunesse répond par des tactiques diffuses, imprévisibles, où chaque individu devient relais d’information et catalyseur d’indignation. C’est ce décalage, entre un appareil lourd, centralisé, et une foule fluide, connectée, insaisissable, qui confère au mouvement sa puissance paradoxale.

Trois tactiques principales :

- Numérique : vidéos, hashtags et live transformant chaque abus en scandale viral.

- Symbolique : appropriation de slogans simples (« Eau », « Électricité », « Dignité ») compris par tous.

- Internationalisation : relais de la diaspora et des ONG qui amplifient le mouvement hors des frontières.

Ces armes légères mais puissantes contournent la force brute de l’État et fragilisent sa légitimité.

Divergences d’accent

Les interprétations divergent cependant sur trois plans.

- Lecture sécuritaire. Pour l’exécutif, il s’agit d’abord de maintenir l’ordre. Les couvre-feux et la présence des forces mixtes sont présentés comme nécessaires pour éviter le chaos.

- Lecture systémique. Pour les analystes attentifs à l’histoire du pays, la répétition du cycle de crise montre qu’il ne s’agit pas seulement d’un problème de gouvernance ponctuelle mais d’une mécanique profonde, entretenue par une architecture de dépendance.

- Lecture socio-économique. D’autres insistent sur l’épuisement financier du pays. Le coffre est vide. Tout gouvernement, quel qu’il soit, devra s’endetter massivement. Mais seuls les crédibles obtiennent des financements, et Madagascar risque de n’obtenir que des crédits coûteux ou insuffisants s’il ne prouve pas sa capacité à réformer.

Les gestes isolés, un ministre limogé, un gouvernement dissous, apparaissent alors comme des soupapes de court terme, incapables de résoudre la crise de fond.

Scénarios prospectifs pour la Génération Z

Scénario 1 – Récupération / Recyclage

Ce scénario est celui de la continuité sous un autre visage. On écarte quelques têtes usées, on nomme des figures plus « propres », on multiplie les appels au dialogue et les promesses de soutien. Mais on maintient l’architecture des rentes. L’allocution du 29 septembre, où le président a dissous son gouvernement sans annoncer de cap de refondation, illustre ce scénario. Ce serait la répétition de 2009 : un “coup d’élite”, redistribution interne entre clans, sans rupture.

Scénario 2 – Rupture partielle

Ici, la rue obtient des concessions concrètes : baisse des coupures, micro-réformes techniques, publication partielle de données, aides ponctuelles. Les bailleurs internationaux appuient cette stabilisation limitée. Mais la redistribution du pouvoir économique n’a pas lieu. L’oligopole des carburants et l’opacité des contrats énergétiques continuent de peser. L’essoufflement est inévitable.

Scénario 3 – Rupture réelle

C’est le scénario de la transformation. La Génération Z parvient à imposer un contrat social clair sur l’eau et l’électricité, la transparence totale des marchés publics, la mise en place d’outils citoyens de suivi, et l’émergence de nouvelles élites intègres, issues de la jeunesse et de la ruralité, appuyées par la diaspora. Ce scénario suppose une confrontation avec les intérêts en place, mais il ouvre la voie à un État redevable.

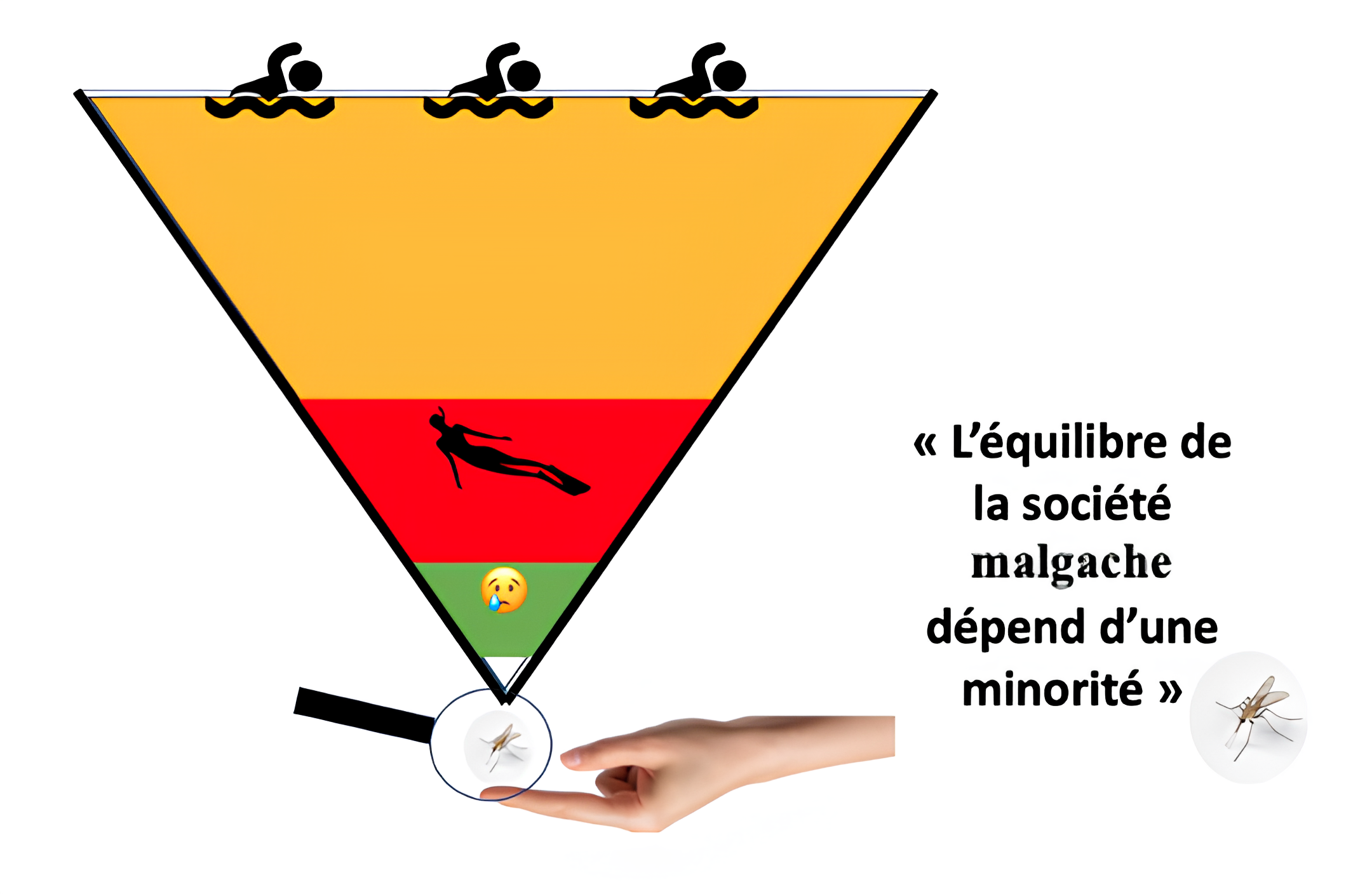

Une « élite » fourvoyée

Le terme « élite » est au cœur du débat. À Madagascar, il a été vidé de son sens. On le confond avec la richesse, la proximité du pouvoir ou la possession de rentes. Mais une élite véritable se définit par la compétence, l’intégrité et la responsabilité au service du collectif.

Trois catégories coexistent aujourd’hui :

- Des pseudo-élites prédatrices, minoritaires mais dominantes, qui accaparent les ressources ;

- Des élites absentes, intellectuels et techniciens marginalisés ou exilés ;

- Des élites émergentes, jeunes, rurales, entrepreneurs intègres, encore trop isolés.

Tant que la société ne distinguera pas ces catégories, tant que l’accès aux responsabilités ne sera pas conditionné au mérite et à la probité, Madagascar restera prisonnier de la mécanique de captation.

Enjeux stratégiques et géostratégiques

La crise actuelle dépasse le seul cadre national.

Énergie. Le coût de la vie et la stabilité sociale dépendent d’un oligopole de carburants contrôlé par quatre acteurs : Jovena/AXIAN, TotalEnergies, Galana et Vivo. Toute réforme touchant à ces intérêts heurtera à la fois des groupes locaux puissants et des multinationales.

Minéraux critiques. Madagascar est une pièce stratégique dans l’approvisionnement mondial en minerais.

- À Toliara, le projet d’ilménite relancé en 2024 par l’américain Energy Fuels inquiète déjà face aux troubles sociaux.

- Ambatovy, géant du nickel-cobalt, reste scruté par Tokyo et Séoul.

- Les projets de terres rares à Ampasindava attirent l’attention des marchés européens.

Un basculement de gouvernance qui imposerait transparence et régulation pourrait renégocier les rentes. Cela froisserait des intérêts extérieurs, mais renforcerait à moyen terme la crédibilité financière du pays, condition indispensable pour sortir de la spirale d’endettement.

De la colère à la construction : une feuille de route

La Génération Z doit maintenant choisir : répéter le cycle ou le briser. Cela suppose d’articuler sa mobilisation autour de trois horizons d’action.

Mesures immédiates (30 jours).

- Cellule de crise eau/électricité publique et transparente.

- Plan de délestages équitables et publiés.

- Moratoire sur les coupures dans écoles et hôpitaux.

- Lignes directes de signalement citoyen.

Mesures de transition (100 jours).

- Contrat social mesurable sur l’eau et l’électricité.

- Portail unique de marchés publics en open data.

- Formation technique de 2 000 jeunes dans l’énergie et l’eau.

- Comité d’éthique pour encadrer les contrats énergétiques.

Mesures de rupture (12 mois).

- Réforme de la gouvernance de la JIRAMA (séparation technique et politique).

- Réduction de moitié des délestages dans 10 villes pilotes.

- Stratégie minéraux et énergie exigeant un contenu local.

- Réseau d’élites de service issues de la jeunesse et de la ruralité, mentorées par la diaspora.

Cette feuille de route n’est pas exhaustive, mais elle trace une perspective.

Que nous dit l’Afrique et son histoire ?

Tableau comparatif – Mouvements de jeunesse et contestations en Afrique

| Pays & période | Déclencheur | Figures emblématiques | Issue politique | Gains concrets / infrastructures | Coûts & régressions |

Leçons pour Madagascar |

| Burkina Faso (2014, Balai Citoyen) | Révision constitutionnelle pour 5e mandat Compaoré | Artistes-activistes (Smockey, Sams’K Le Jah) | Chute de Compaoré, transition puis élections | Transition ouverte mais peu de réformes structurelles |

Instabilité sécuritaire, poids militaire accru | Chute d’un homme ≠ refondation si architecture intacte |

| Sénégal (2011-2012 ; 2021–2024) | Refus de 3e mandat, arrestations d’opposants | Collectif Y’en a marre ; Bassirou Diomaye Faye élu 2024 |

Alternance démocratique 2024 | Ouverture du jeu politique ; relance du débat public | 65 morts lors des mobilisations (Amnesty) |

Rue + urnes = alternance légitime et durable |

| Kenya (2024, #RejectFinanceBill) | Projet de loi fiscale inflationniste | Mobilisation Gen Z, sans leader central | Retrait du texte par Ruto | Recul fiscal immédiat, promesse de réforme budgétaire | Répression violente, morts lors des marches | Revendication précise = victoire mesurable rapide |

| Nigeria (2020, #EndSARS) | Violences policières | Collectifs citoyens, diaspora connectée | Dissolution annoncée de SARS | Panels d’enquête, compensations partielles | Répression, lenteurs, peu de suivi |

Sans mécanismes de suivi, réformes restent cosmétiques |

| Soudan (2018-2019 → 2021) | Vie chère, autoritarisme | Comités de résistance, femmes (Alaa Salah) |

Chute d’al-Bashir, transition, puis coup militaire 2021 | Mobilisation citoyenne massive, élan démocratique brisé | Coup d’État, répression | Sans contrôle civil sur armée, risque de régression brutale |

| Algérie (2019-2021, Hirak) | 5e mandat de Bouteflika |

Mobilisation sans leader unique | Démission Bouteflika | Départ présidentiel | Restauration du système, répression accrue | Sans feuille de route, départ = simple soupape |

| Afrique du Sud (2015-2016, #FeesMustFall) | Hausse des frais universitaires | Leaders étudiants (Mcebo Dlamini, Nompendulo Mkhatshwa) | Gel des frais, hausse subventions | Gains sectoriels réels en éducation | Réversibilité partielle, violences campus | Revendications sectorielles ciblées = victoires concrètes |

| RDC (2015-…, LUCHA) | Gouvernance, alternance, services publics | Jeunes militants civiques | Visibilité accrue, mais répression constante | Quelques victoires locales (accès services) | Arrestations, espace civique limité | Résilience et documentation essentielles sous répression |

Enseignements croisés pour la Génération Z à Madagascar

- Objectifs précis = résultats rapides (Kenya, Afrique du Sud).

- Rue + urnes = changement durable (Sénégal).

- Sans feuille de route, risque de restauration (Algérie, Burkina).

- Sans suivi institutionnalisé, réformes vidées de leur substance (Nigeria).

- Sans contrôle civil, armée peut confisquer (Soudan).

- Résilience civique indispensable pour durer dans le temps (RDC).

- Pour Madagascar : combiner revendication vitale (eau/électricité) + coalition large (jeunes urbains, ruralité, diaspora) + mécanismes de suivi citoyen (open data, tableaux de bord) + préparation électorale.

Les étapes d’un mouvement générationnel (schéma crescendo)

→ Dates réelles (quand elles ont déjà eu lieu à Madagascar) ou des dates projetées raisonnables, en s’inspirant des expériences africaines

| Étape | Date observée / estimée | Remarques / justification |

| 1. Étincelle vitale → cri collectif |

25 septembre 2025 | C’est la date où des manifestations ont éclaté à Antananarivo suite aux coupures d’eau/électricité. (Wikipédia) |

| 2. Rue en ébullition → slogans élargis | 26-27 septembre 2025 | Le mouvement s’étend, les slogans s’élargissent au mépris du pouvoir, à la dignité, à “Assez maintenant”. (Solace Global) |

| 3. Répression → radicalisation | 25-27 septembre 2025 | Usage de gaz lacrymogènes, couvre-feu instauré, affrontements – ce sont les premiers signes de radicalisation via la répression. (Reuters) |

| 4. Pseudo-élites → tentatives de recyclage | 29 septembre 2025 | Le président dissout le gouvernement sans promettre de rupture majeure : geste qui peut être interprété comme tentative de recyclage. (Le Guardian) |

| 5. Bifurcation → 3 trajectoires (recyclage, partielle, réelle) | Octobre 2025 (est.) | À cette phase, le mouvement peut choisir une orientation, selon les réponses du pouvoir et de la rue. Je propose octobre 2025 comme moment déterminant. |

| 6. Émergence (ou vide) de figures |

Novembre 2025 (est.) | Si des leaders crédibles émergent ou non. D’ici novembre le mouvement pourrait cristalliser des visages reconnaissables. |

| 7. Traduction institutionnelle → réforme ou cycle | Fin 2025 – début 2026 (est.) | Attente de réformes institutionnelles, ouverture des données, changements législatifs ou retour à l’ordre ancien. |

| 8. Choc géostratégique → confrontation avec intérêts extérieurs | 2026 (est.) | Quand la pression sera exercée sur les contrats miniers, l’énergie ou la dette : ce sera le moment du choc avec les intérêts étrangers. |

| 9. Consolidation (ou restauration) | 2026-2027 (est.) | Soit stabilisation du nouveau système, soit retour progressif aux tendances d’avant crise. |

Que nous dit le monde ? Une lame de fond…

En résumé, les mouvements Gen Z dans le monde présentent des points communs clairs : organisation horizontale sans leader, usage massif du numérique (TikTok, hashtags, Discord), recours à des symboles culturels comme le drapeau One Piece, revendications vitales plutôt que programmes détaillés, et exposition constante à la répression.

Mais ils diffèrent par leur intensité et leurs résultats.

Conclusion – De la rue aux urnes : la nécessité d’assumer le terrain politique

La Génération Z est en train d’écrire l’histoire : elle a démontré qu’une jeunesse longtemps considérée comme apathique pouvait, en quelques jours, imposer son agenda, mobiliser au-delà des clivages et ébranler un pouvoir verrouillé. Mais l’histoire malgache comme africaine montre une constante : la rue seule ne suffit pas. L’énergie des manifestations, si elle ne trouve pas de traduction institutionnelle, finit par être récupérée par des élites opportunistes ou absorbée par le cycle de la répression.

C’est pourquoi la finalité de ce mouvement ne peut être seulement la contestation. Elle doit être la construction d’une alternative politique crédible. Cela ne signifie pas que chaque jeune doit devenir candidat, mais que cette génération doit investir le terrain des idées, des programmes, des alliances, et préparer des leaders intègres capables de représenter cette colère dans les urnes et dans les institutions. C’est un passage difficile mais incontournable : sans lui, l’énergie vitale exprimée par la rue retombera dans la répétition des crises.

La responsabilité qui s’ouvre est donc double. Pour les jeunes, il s’agit de se préparer à gouverner, à élaborer un projet de société clair, chiffré, réaliste. Pour les élites actuelles, il s’agit de reconnaître que le temps du recyclage est révolu et que l’entrée de cette génération dans la sphère politique est la condition d’un nouveau contrat social. Entre la rue et les urnes, entre le cri et la réforme, se joue désormais l’avenir de Madagascar.

L’enjeu consiste à sortir du piège de la « sur-réaction », souvent vue dans les pays d’Afrique, qui repose sur une phrase : « Coupon d’abord la tête et on verra après… » (Dégagisme).

Il s’agit moins d’abattre un homme que de changer un système. Moins de répéter l’histoire que de la transformer. La Génération Z a ouvert une brèche : soit elle la laisse se refermer, soit elle y bâtit son avenir.

Rédaction – Diapason

Changement radical de structure et nouveau paradigme….donc RUPTURE TOTALE