Le réveil d’une génération : de la colère vitale à l’ambition politique

Date : 30/09/25

Introduction

Le 25 septembre 2025 restera une date charnière. Ce jour-là, une manifestation demandée par deux conseillers municipaux, Alban « Babà » Rakotoarisoa et Clémence Raharinirina[1], a été interdite puis réprimée. Leur arrestation alors qu’ils déposaient une demande d’autorisation a mis le feu aux poudres. L’objet de la mobilisation était simple : réclamer la fin des délestages et des coupures d’eau qui empoisonnent le quotidien des Malgaches. Mais la répression brutale a transformé une revendication vitale en une contestation politique d’une ampleur inédite.

La jeunesse urbaine, issue de la Génération Z, est descendue dans la rue. Elle a exprimé une colère viscérale contre l’abandon et l’indifférence, mais aussi une exigence nouvelle. En quelques jours, la demande d’eau et d’électricité s’est élargie en une revendication plus radicale : le changement de gouvernement. Une bascule s’est produite, qui interroge autant sur la spontanéité du mouvement que sur ses éventuelles manipulations.

Un déclencheur vital : l’eau et l’électricité

La première cause est d’une évidence brutale. L’accès à l’eau potable et à l’électricité est un droit élémentaire, mais il reste inaccessible à une large partie de la population. Les coupures constantes empêchent de travailler, d’étudier, de soigner, de vivre dignement. Elles traduisent une incapacité structurelle de l’État à garantir les services de base. C’est sur cette réalité tangible que la jeunesse a décidé de se lever.

Dans ce contexte, l’arrestation de deux élus simplement venus déposer une demande d’autorisation a été vécue comme une provocation. Elle a déclenché une mobilisation massive. Des jeunes, mais aussi des travailleurs, des mères de famille, des commerçants. Tous se sont retrouvés dans la rue, criant leur droit à une vie décente.

De la répression à la bascule politique

La répression a changé le cours des choses. Là où il y avait une revendication sociale claire, il y a désormais une colère politique ouverte. Les slogans n’étaient plus seulement « de l’eau et de l’électricité », mais « il faut changer de gouvernement ». Cette évolution pose une question centrale : le glissement s’est-il produit naturellement, par l’effet de la répression, ou était-il déjà inscrit dans une feuille de route préparée en amont ?

Si le basculement est spontané, alors la Génération Z incarne une rupture générationnelle authentique. Si au contraire il répond à un agenda caché, il faut interroger les acteurs qui instrumentalisent cette jeunesse.

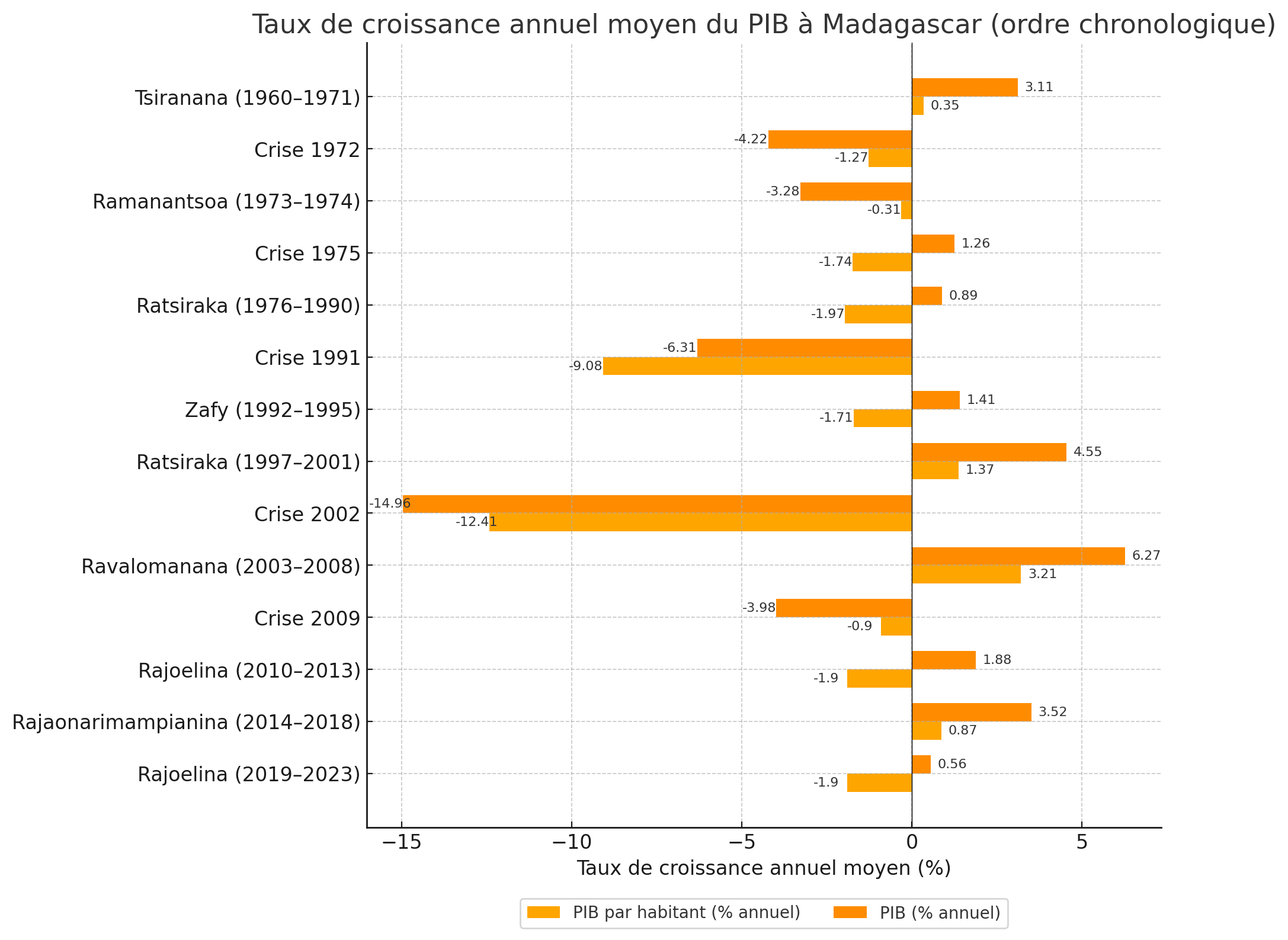

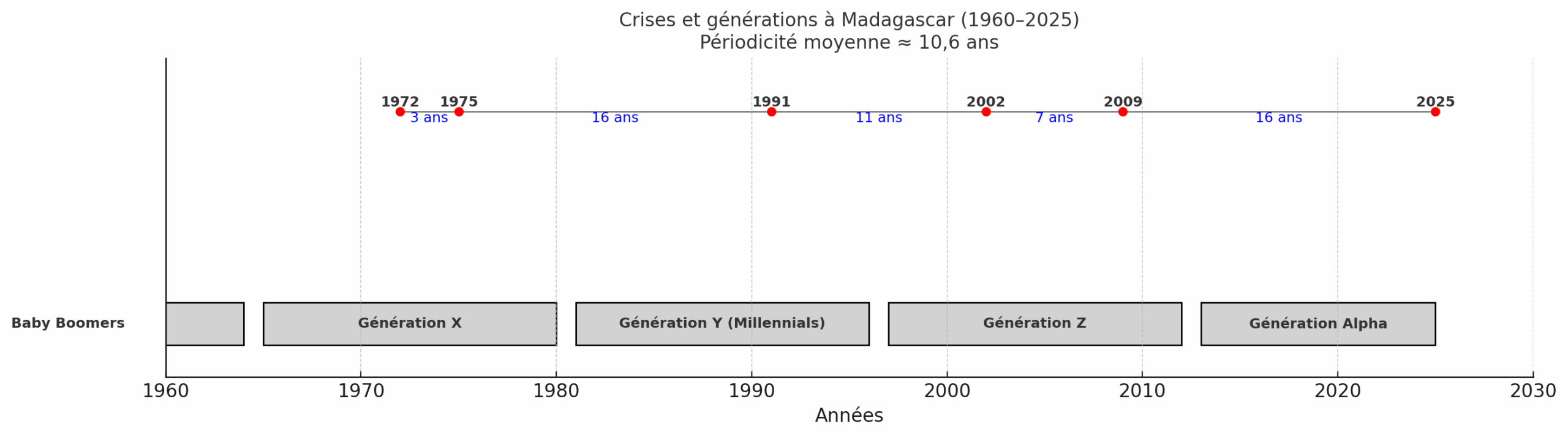

La mémoire des crises : un cycle de 10 à 15 ans

- Années des crises majeures (selon le graphe de la base de connaissance de Diapason) : 1972, 1975, 1991, 2002, 2009, 2025

- Intervalles entre crises : 3 ans, 16 ans, 11 ans, 7 ans, 16 ans

- Périodicité moyenne : environ 10,6 ans

Cela confirme l’analyse de « L’énigme et le paradoxe[2] » : Madagascar traverse en moyenne une grande crise tous les 10 à 15 ans, avec des séquences plus rapprochées lors de transitions brutales (1972–1975) et des séquences plus espacées (1991–2002, 2009–2025).

Timeline des crises à Madagascar (1972-2025).

- En haut : les crises politiques

- En bas : les générations (Baby-Boomers, X, Y, Z, Alpha).

Cette visualisation montre clairement quelle génération était en âge d’agir lors de chaque crise :

- 1972 → Génération X émerge

- 1991 → Génération Y en jeunesse militante

- 2002 & 2009 → Millennials en première ligne

- 2025 → Génération Z prend le relais

L’histoire récente de Madagascar donne matière à réflexion. En 2009, une contestation urbaine, initialement portée par le refus de l’injustice, s’est transformée en prise de pouvoir. Quinze ans plus tard, une nouvelle génération, qui n’avait pas ou peu vécu 2009, descend à son tour dans la rue. Ce cycle d’environ dix à quinze ans alimente l’hypothèse d’une mécanique répétitive. Un peuple se lève, un pouvoir tombe, un autre s’installe, puis le cycle recommence. Les structures de dépendance, elles, restent inchangées.

Tableau analytique des générations et des revendications (Madagascar, 1972-2025)

| Génération | Crises Mobilisations clés | Revendications principales (mots-clés) | Niveau de démocratisation associé (V-Dem et autres) |

Analyse : état démocratique vs revendication |

| Génération X (nés 1965-80) |

1972 (Révolution), 1991 (transition multipartite) | Justice sociale, Fin du parti unique, Multipartisme | 1972 : effondrement du modèle Tsiranana, militarisation. 1991 : ouverture démocratique forte (pic V-Dem) |

Cette génération a revendiqué des droits politiques élevés (fin du régime autoritaire, multipartisme). Elle a obtenu une avancée démocratique mais sans consolidation institutionnelle. |

| Millennials (Y) (nés 1981-96) |

2002 (crise post-électorale), 2009 (chute Ravalomanana) |

Démocratie électorale, Respect du vote, Gouvernance |

2002 : espoir démocratique, amélioration indices V-Dem. 2009 : rupture brutale, retour à un régime autoritaire hybride |

Revendications à un haut niveau de démocratie (respect du suffrage, institutions), mais confiscation par les élites. Cela marque la perte progressive de l’État démocratique après 2009. |

| Génération Z (nés 1997-2012) |

2025 (mobilisation eau/électricité) | Besoins vitaux, Droit à l’eau, Droit à l’énergie, Dignité | V-Dem : dégradation continue, Madagascar classé dans les régimes électoraux autoritaires |

Cette génération revendique des droits fondamentaux de survie, bien en-deçà des demandes démocratiques des Millennials. Leur combat n’est plus pour « démocratiser » mais pour vivre dignement. Cela montre la profondeur de la régression. |

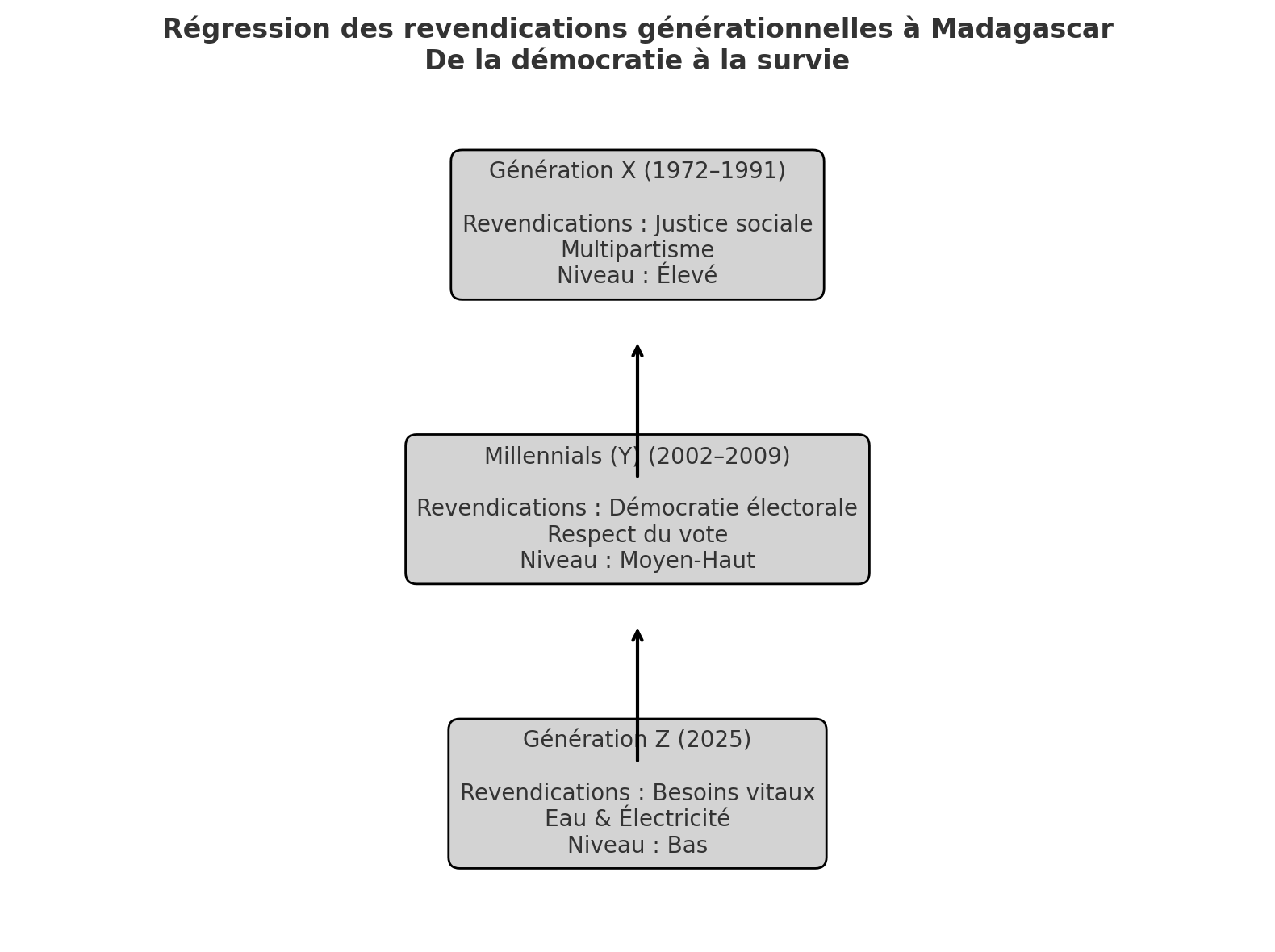

Analyse stratégique

- Hiérarchie des revendications

- Génération X : politique (multipartisme, justice sociale).

- Millennials : démocratie électorale (respect du vote, institutions).

- Génération Z : survie (eau, électricité).

- Régression démocratique

- Les courbes V-Dem[3] montrent un pic démocratique dans les années 1990.

- À partir de 2009, effondrement continu : Madagascar bascule dans la catégorie des régimes électoraux autoritaires.

- Aujourd’hui, les revendications ne portent plus sur les institutions mais sur des droits humains basiques.

- Conséquence majeure

- La génération Z ne se bat même plus pour des institutions ou pour des idéaux démocratiques, mais pour les biens essentiels à la vie.

- Cela traduit une perte radicale de l’État démocratique, réduit à un État gestionnaire de subsides et incapable d’assurer l’essentiel.

- Génération X (1972-1991) → Justice sociale, multipartisme → Niveau de revendication élevé

- Millennials (2002-2009) → Démocratie électorale, respect du vote → Niveau moyen-haut

- Génération Z (2025) → Besoins vitaux, eau & électricité → Niveau bas

La flèche descendante illustre la régression des revendications.

Conclusion Diapason

Madagascar a connu un paradoxe. Alors que les générations précédentes revendiquaient un haut degré de démocratie (multipartisme, élections, institutions), la Génération Z se retrouve à exiger l’eau et l’électricité. La régression est manifeste : le pays est passé d’un combat pour la démocratie à un combat pour la survie.

Le cœur de la question : projet ou simple substitution ?

La question stratégique est là. Si le changement qui s’opère se limite à remplacer un président par un autre, le pays restera prisonnier de son architecture de dépendance. Les rentes énergétiques, les marchés opaques, l’endettement externe, la dépendance technique et financière persisteront. Rien n’indique aujourd’hui qu’un projet alternatif soit prêt, partagé et crédible.

Quels sont les objectifs réels du mouvement ?

- Une réforme profonde de l’État ?

- Une redistribution équitable des richesses ?

- Un plan d’investissements ciblés sur l’énergie et l’eau ?

- Ou simplement un changement de visages, de ministres et de clans au pouvoir ?

La jeunesse mobilisée ne peut se contenter de slogans. Elle doit articuler des propositions claires. Sinon, elle risque de voir sa colère récupérée par d’autres agendas.

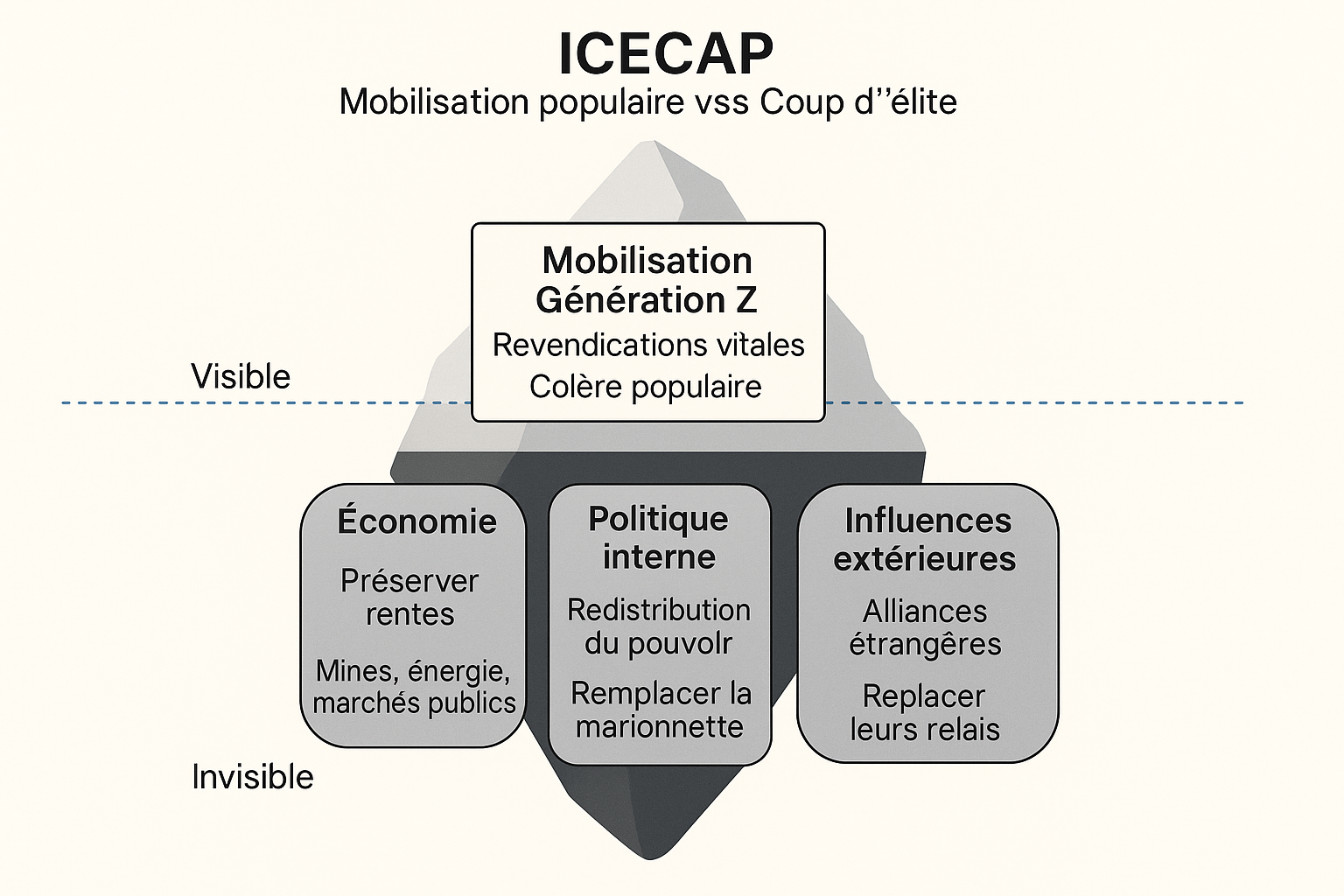

Le risque de manipulation

L’autre question est celle de la manipulation. Si la Génération Z est entrée dans la rue par nécessité, qui peut aujourd’hui tirer profit de sa mobilisation ? Des factions politiques en quête de revanche ? Des intérêts économiques qui veulent renégocier leurs positions ? Des puissances extérieures soucieuses de replacer leurs alliés ? La suspicion est renforcée par l’histoire récente. En 2009, un mouvement populaire avait été rapidement récupéré par un clan politique qui a pris le pouvoir sans véritable projet collectif. Aujourd’hui, un scénario similaire plane : non pas un coup d’État militaire, mais un coup d’élite, une redistribution interne du pouvoir entre acteurs économiques et politiques. Les élites ont beaucoup à défendre : contrôle des filières stratégiques (mines, énergie, infrastructures), captation des grands marchés publics, maîtrise des flux financiers extérieurs et de l’aide internationale. Toute remise en cause politique menace cet édifice.

Dans cette logique, le président actuel, fragilisé, devient un poids mort. Après deux mandats marqués par les scandales, l’accumulation de dettes et une incapacité à résoudre les problèmes vitaux (délestages, eau, chômage), son image est usée. Dans l’opinion, il est perçu comme un « showman » plus que comme un dirigeant, discrédité par ses promesses non tenues et son rêve de troisième mandat. Pour ses soutiens économiques, il n’est plus un atout, mais une menace. Maintenir au pouvoir un homme affaibli, rejeté par la rue, reviendrait à fragiliser l’ensemble du système.

D’où la tentation d’un recyclage : écarter la marionnette usée, en trouver une nouvelle, « propre » et charismatique, et faire croire au peuple qu’un vrai changement est en marche, alors qu’il ne s’agirait que d’un ajustement pour préserver la continuité d’un système de prédation. La jeunesse doit donc se demander si sa révolte ouvre un avenir ou si elle n’est qu’une étape d’une recomposition entre vautours. Dans ce contexte, l’absence assourdissante d’un homme d’affaires qui fut le principal soutien de Rajoelina à ses débuts et dont la fortune a connu une croissance exponentielle durant ses mandats, en dit long. Elle suggère que la scène se joue désormais ailleurs, entre élites économiques qui savent préparer leurs transitions pour sauvegarder leurs positions. D’autant plus que circulent désormais des vidéos montrant des policiers laissant entrer des pilleurs dans des magasins et centres commerciaux. Ce qui alimente l’idée que ces pillages pourraient avoir été orchestrés et rémunérés, visant peut-être des enseignes jugées contraires aux intérêts de certaines élites. Dans ce cas, la crise actuelle ne serait pas seulement une révolte populaire, mais aussi un réglage de comptes économique et politique, camouflé derrière l’agitation de rue.

Analyse ICECAP®

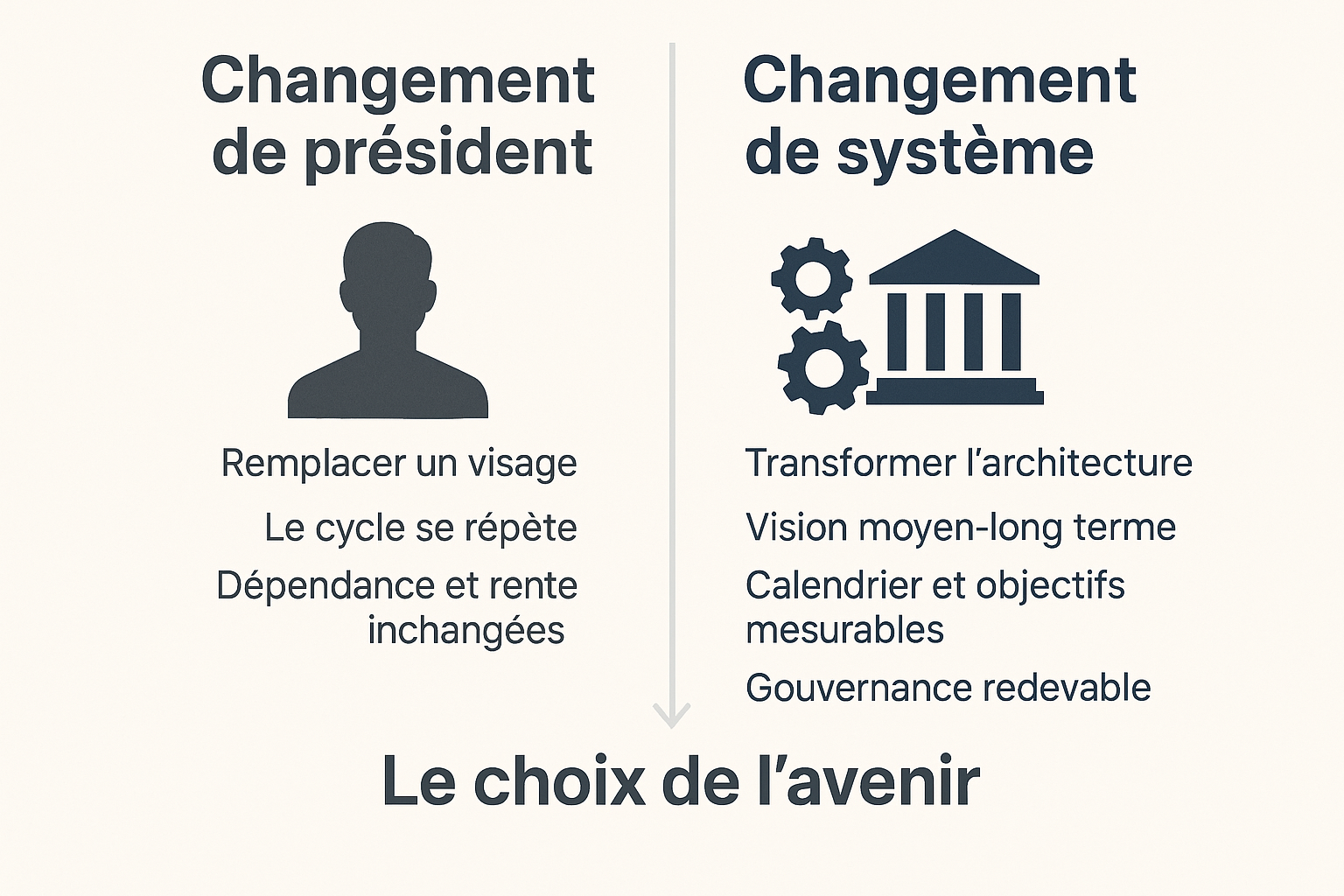

Changement de président ou changement de système ?

La question fondamentale reste posée. Faut-il seulement changer de président ou transformer le système lui-même ? Changer un visage ne modifie pas une architecture construite sur la dépendance et la rente. Transformer le système suppose un plan précis, une vision à moyen et long terme, une gouvernance capable de prouver sa redevabilité. C’est là que se joue l’avenir.

Si la jeunesse se limite à exiger le départ du chef de l’État, elle risque de reproduire le cycle. Si elle exige la transformation du système, elle doit proposer un calendrier, des objectifs mesurables et des mécanismes de contrôle.

Les conditions d’une rupture réelle

Trois leviers apparaissent essentiels pour que cette contestation devienne une rupture constructive.

- Un contrat social sur les biens essentiels

Garantir l’accès à l’eau et à l’électricité en fixant des cibles claires, publiées et vérifiées. Réduire les coupures de manière progressive mais mesurable. Mettre en place un tableau de bord citoyen.

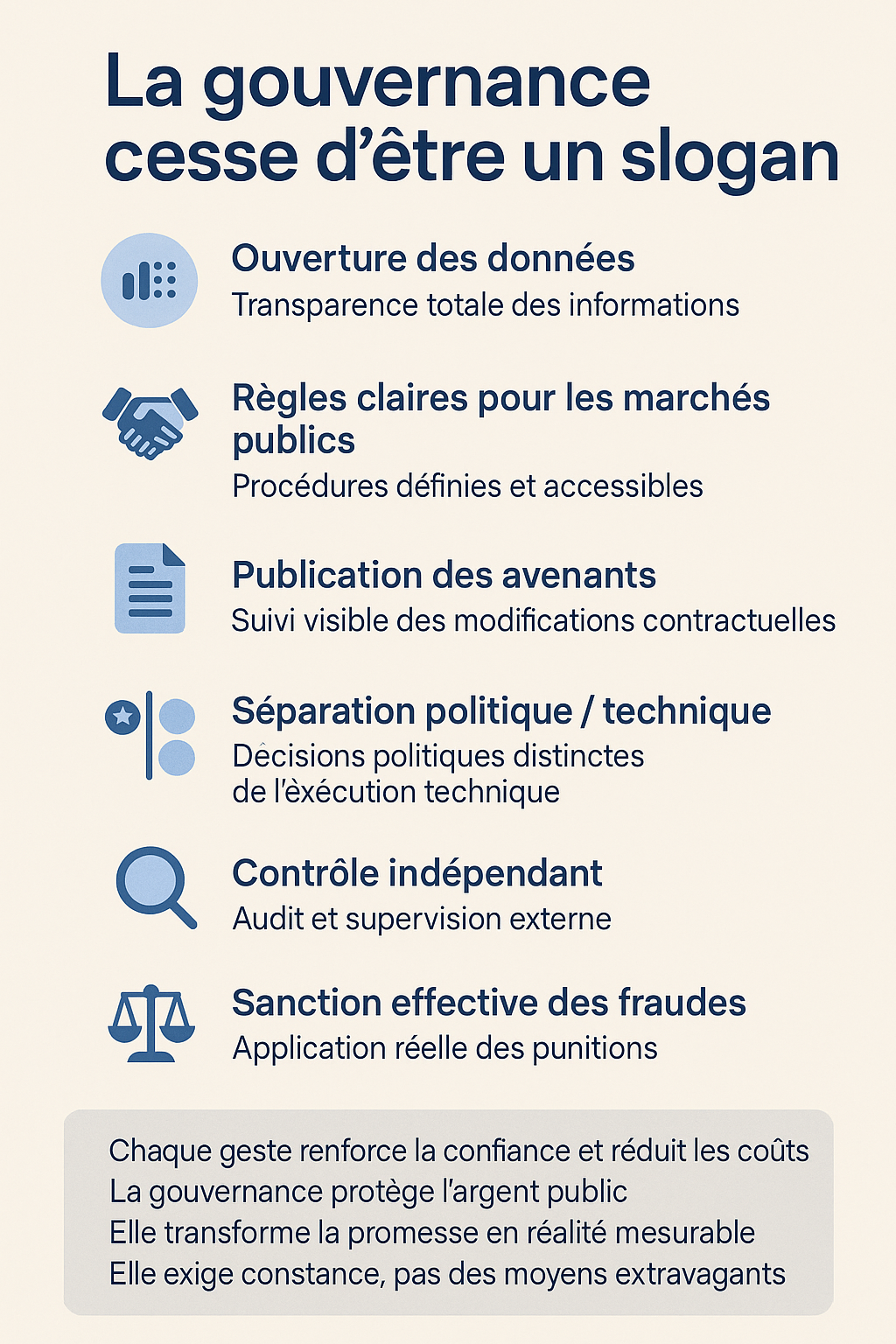

2. Des gestes concrets de gouvernance

Ouverture des données, clarté des marchés publics, publication des avenants, séparation entre décision politique et exécution technique, contrôle indépendant et sanctions effectives.

3. Une architecture civique de la jeunesse

Documenter les luttes, archiver les preuves, créer des outils de suivi citoyen, former des relais dans les quartiers. Sans mémoire, la contestation retombera comme les précédentes.

Rupture ou continuité ?

Au fond, la mobilisation actuelle pose un dilemme. Elle peut marquer la rupture d’une génération qui refuse d’être abandonnée. Mais elle peut aussi être absorbée dans la continuité d’un système qui sait recycler les colères et remplacer les visages. La différence dépendra de la capacité de la jeunesse à s’organiser, à définir des objectifs stratégiques et à refuser la récupération.

Conclusion

Le 25 septembre 2025 restera comme le jour où une génération a dit « assez ». Assez des coupures, assez de l’indifférence, assez de l’humiliation. Mais la colère ne suffit pas. Elle doit se transformer en projet. Sans vision à moyen et long terme, Madagascar restera prisonnier de ses cycles de crise, tous les quinze ans, comme une fatalité.

Le défi est donc clair. Si la contestation reste au niveau des slogans, elle ne sera qu’une répétition. Si elle s’élève au niveau d’un programme partagé, elle peut devenir une rupture. Le choix appartient à la jeunesse, mais aussi à l’ensemble du peuple. La question est désormais simple : voulons-nous un changement de président ou un changement de système ?

Encadré – Traçabilité des sources

- KB – Articles Diapason : L’iceberg inversé[4] ; Architecture de la dépendance[5] ; Radioscopie d’un pays fragmenté[6] ; Énergie à Madagascar le mirage du redressement[7].

- Faits récents : Arrestation d’Alban « Babà » Rakotoarisoa et Clémence Raharinirina (septembre 2025), manifestation du 25/09/25[8], répression des forces de l’ordre[9].

- Texte citoyen de Ketakandriana Rafitoson[10].

Rédaction – Diapason

[1] https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250920-madagascar-vague-d-indignation-apr%C3%A8s-l-arrestation-de-deux-conseillers-municipaux-d-antananarivo

[2] https://www.diapason.mg/lenigme-et-le-paradoxe/

[3] https://youtu.be/5KuPskigubY

[4] https://www.diapason.mg/liceberg-inverse-ce-que-le-monde-voit-ce-que-le-malgache-ignore/

[5] https://www.diapason.mg/65-ans-apres-larchitecture-de-la-dependance-article/

[6] https://www.diapason.mg/radioscopie-dun-pays-fragmente-entre-elites-et-peuple/

[7] https://www.diapason.mg/energie-a-madagascar-le-mirage-du-redressement-et-la-mecanique-de-la-dependance/

[8] https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250920-madagascar-vague-d-indignation-apr%C3%A8s-l-arrestation-de-deux-conseillers-municipaux-d-antananarivo

[9] https://www.youtube.com/watch?v=5ZAg-sn8ibY

[10] https://www.facebook.com/ketakandriana.rafitoson

Bravo sincèrement pour ce Résumé Analyse tout à fait réaliste. Je pense que cet article sera bien utile à beaucoup de meneurs et d’influenceurs du mouvement Gen Z, à condition, bien sûr qu’ils soient prêts à lire et surtout à en saisir la signification du contenu, voire son essence. Le lendemain du début de la manifestation et des pillages bien orchestrés, la question que j’ai posée aux jeunes était » Quelle est la suite et pour quelle finalité? ». Apparemment, la navigation est à vue et les jeunes, poussés à bout ou savamment dirigés, veulent en finir avec des cibles symboles du pouvoir répressif et prédateur et faire tomber les Chefs d’institution, synonymes d’un système qui protège les sources de prédation. Malheureusement, la perception globale s’arrête là et le changement de têtes va calmer le jeu pour la décade suivante. Ton efficacité rapide à faire le point de la situation actuelle confirme encore la thèse que je soutiens fermement et dont on a parlé longuement qu’aucun progrès dans le développement durable de Madagascar ne se fera sans la Diaspora. Diapason en est une illustration parmi d’autres essais, mais la principale raison est cette source constante de déstabilisation que tu soulèves dans cet article, source qui veut maintenir le non développement du tiers monde et qui est liée au système international de préservation d’intérêts qui dépassent le simple cadre local des revendications sociales. Sur ce plan local, deux facteurs constants expliquent la récurrence des crises: le peuple dont le niveau global d’instruction se réduit à chaque régime et les forces armées qui se transforment en abri étatique pour des groupes de milice en uniforme publique mais à obédience privée. Une transformation radicale de ces deux facteurs me semble être la seule garantie pour un quelconque avenir meilleur pour le oays.

merci beaucoup Diapason