65 ans après – L’architecture de la dépendance (Article)

Introduction – Une indépendance sans réconciliation

Soixante-cinq ans après l’indépendance formelle proclamée le 26 juin 1960, Madagascar reste prisonnière d’une architecture de dépendance. Ce constat n’est ni un slogan militant ni un fatalisme désenchanté : il s’appuie sur une analyse systémique, rigoureuse, réalisée par le Think Tank Diapason. Il pose une question simple : qu’est-ce que l’indépendance quand l’État est dépossédé de sa capacité à protéger, à orienter, à distribuer la richesse ?

L’approche proposée combine données factuelles, lectures historiques et analyse causale via la méthode ICECAP. Ce dossier, loin d’être un inventaire à charge, veut proposer une grille de lecture du blocage malgache, pour mieux le débloquer. Et s’il dérange, tant mieux : car l’indifférence est pire que la critique. À la veille du 26 juin 2025, une lucide remise en question devient un acte de patriotisme.

I. Une fondation coloniale jamais déconstruite

L’indépendance de 1960 n’est qu’une transition juridique. Le legs colonial reste l’armature de l’État malgache. Les institutions, le droit, l’organisation économique, jusqu’à l’imaginaire national sont restés alignés sur les structures de domination françaises. L’État malgache a été pensé comme un réplicateur, non comme un émancipateur.

De Tsiranana à Ratsiraka, des illusions progressistes aux désillusions structurelles, chaque alternance a reconduit les mêmes logiques : pouvoir hypercentralisé, rente économique, clientélisme politique. L’histoire récente n’a pas corrigé cette trajectoire, mais l’a amplifiée. Le passage du marxisme à l’ajustement structurel, puis au capitalisme d’oligarchie, n’a fait que changer les formes d’une même domination.

La Constitution malgache de la première République reproduit la logique de la Cinquième République française, à savoir un pouvoir exécutif fort, une faible autonomie des collectivités, une justice rattachée au pouvoir politique. Ce modèle, peu adapté à un jeune État en construction, a déséquilibré durablement les rapports entre les institutions.

Dans les années 1970, le régime socialiste de Didier Ratsiraka tente une réorientation idéologique. Mais derrière les slogans révolutionnaires, l’État continue de fonctionner comme un outil d’accaparement : par la nomenklatura, les réseaux militaires, les hauts fonctionnaires formés à l’étranger. L’autorité centrale s’éloigne du terrain. La dépendance change de visage, mais pas de nature.

Plus grave encore, l’indépendance n’a pas permis de produire un véritable imaginaire national. L’histoire coloniale est peu enseignée, les figures de résistance peu connues. Les symboles de l’État sont faibles, et les récits collectifs ont été détruits par la succession de crises politiques. Or un État sans mémoire ne peut bâtir une nation.

|

Nom |

Début du mandat | Fin du mandat | Cause d’interruption | Durée effectuée |

Durée restante |

|

Albert Zafy |

27-03-1993 | 05-09-1996 | Destitution | 3 ans, 5 mois, 9 jours | 1 an, 6 mois |

|

Marc Ravalomanana |

06-05-2002 | 17-03-2009 | Coup d’État | 6 ans, 10 mois, 11 jours |

1 an, 1 mois |

|

Hery Rajaonarimampianina |

25-01-2014 | 07-09-2018 | Démission (candidature) | 4 ans, 7 mois, 13 jours |

4 mois |

| Andry Rajoelina | 19-01-2019 | 10-09-2023 | Fin anticipée (intérim) | 4 ans, 7 mois, 22 jours |

4 mois |

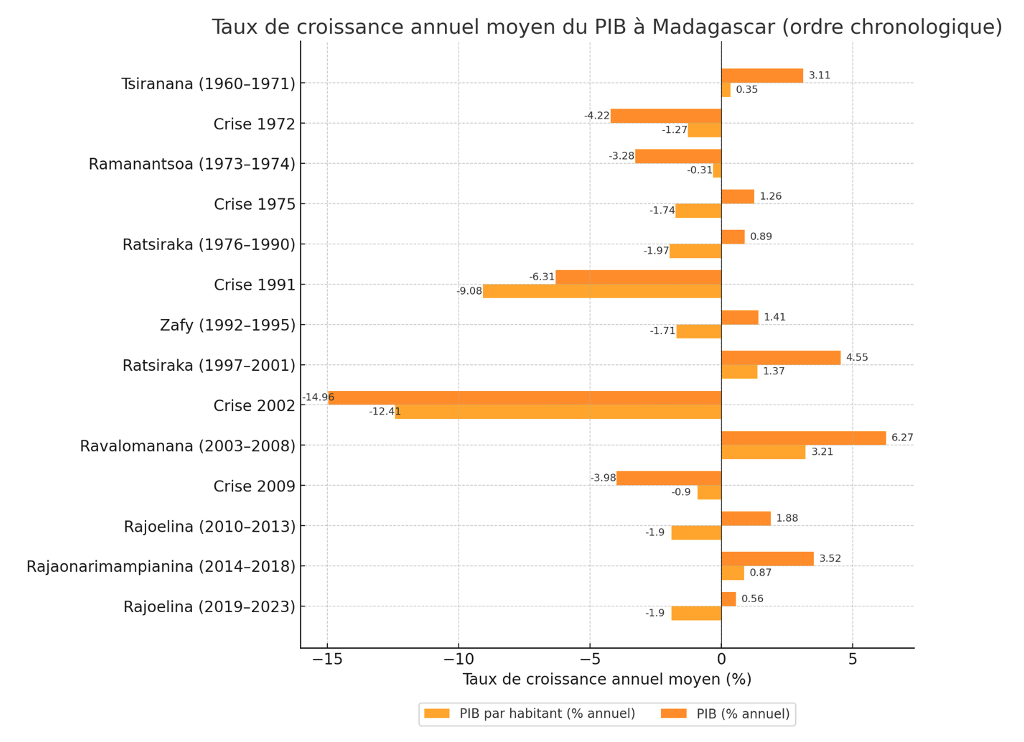

II. Un bilan objectif : croissance piégée, pauvreté enracinée

1. Chiffres-clés 2025

- PIB par habitant : 450 USD (contre 850 USD en 1971)

- Dette publique : 60,8% du PIB[1]

- IDE[2] : < 2% du PIB, majoritairement minier[3]

- Taux d’accès à l’électricité : 27% (moins de 10% en zone rurale)[4]

- Population vivant sous le seuil de pauvreté : 75%[5]

- Part de l’économie informelle : 90%[6]

Ces données mettent en évidence une stagnation déguisée. Le PIB progresse, mais la pauvreté s’aggrave. Les services publics se dégradent, l’éducation perd son pouvoir d’émancipation, la protection sociale s’effondre.

La pauvreté monétaire est aggravée par une pauvreté en capacités. Les femmes rurales travaillent plus de 12 heures par jour sans accès à un revenu stable. Les enfants marchent des kilomètres pour aller à l’école sans cantine, sans livres. La faim n’est plus un accident, mais une habitude.

2. Concentration extrême de la richesse

Le Top 15 des groupes économiques malgaches concentre la majorité des secteurs stratégiques. Certains acteurs bénéficient d’exonérations fiscales, de monopoles logistiques, de licences minières sans appel d’offres.

Le lien entre pouvoir économique et pouvoir politique est direct. Les grandes familles finançant les campagnes électorales se retrouvent décideurs de politiques fiscales. Ce capitalisme de connivence empêche l’émergence de nouveaux acteurs et verrouille l’économie nationale.

Pendant ce temps, les petites entreprises locales, les boulangers, les artisans, les coopératives, croulent sous les taxes, les formalités, et l’absence d’accès au crédit. Les banques préfèrent financer les importateurs ou les grands groupes.

| Nom / Groupe | Estimation

(M USD) |

Secteurs

principaux |

Source (URL) |

| Groupe Axian | > 2 500 | Télécoms, énergie, finance, immobilier | https://lexpress.mg/26/04/2025/axian-annonce-2-milliards-de-chiffre-daffaires/ |

| Groupe SODIAT | > 1 000 | BTP, hydrocarbures, immobilier, médias | https://diapason.mg/profilage/mamy-ravatomanga |

| Groupe FILATEX | > 900 | Immobilier, énergie, zones franches | https://www.filatex.mg |

| Groupe Galana | > 800 | Hydrocarbures, logistique | https://madagascar-tribune.com/Galana-et-la-supply-chain.html |

| Groupe SMTP / LPSA | > 600 | Matériaux, mines, import-export | https://smtpgroup.com |

| Groupe Vidzar | > 500 | Alcool, distribution, hôtellerie | https://www.vidzar.mg |

| Groupe Henri Fraise | > 400 | Engins, concession industrielle | https://www.henrifraise.com |

| Groupe CFAO Madagascar | > 350 | Automobile, équipements, pharma | https://www.cfaogroup.com |

| Groupe U (Super U) | > 300 | Distribution, grande consommation | https://www.superu.mg |

| Groupe STAR / Castor | > 250 | Boissons, agroalimentaire | https://www.star.mg |

| Groupe OTI | > 200 | Travaux publics, bâtiment, routes | https://www.oti.mg |

| Groupe Haycot | > 180 | Logistique, import, transports | https://haycot.mg |

| Groupe First Immo | > 160 | Immobilier de luxe, foncier urbain | https://firstimmomada.com |

| Groupe Trano Mora | > 140 | Matériaux, immobilier | https://trano.mora.mg |

| Groupe Mahazava | > 120 | Mines artisanales, métaux précieux | mahazava-exploitation-informelle |

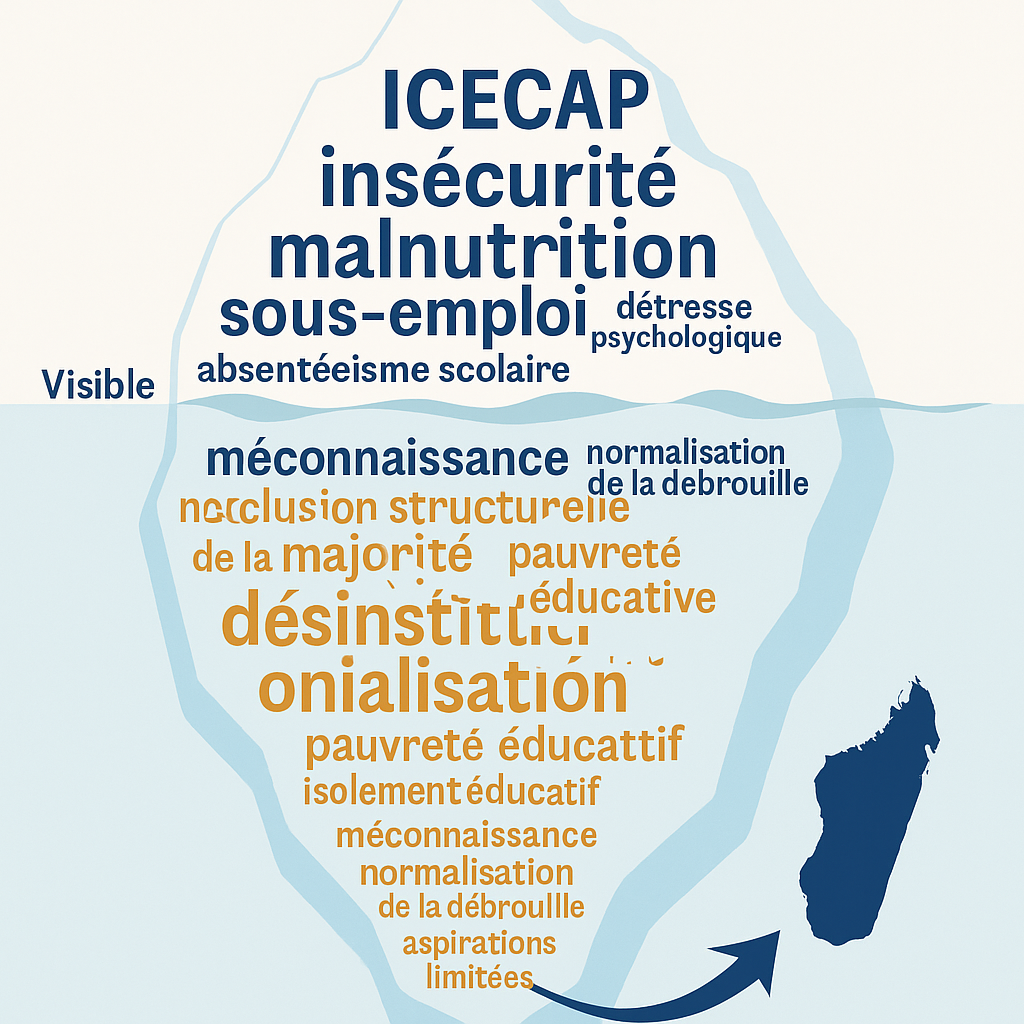

3. Une société fragmentée

L’analyse ICECAP révèle que la pauvreté n’est pas seulement matérielle. Elle est aussi symbolique. Le citoyen se sent déconnecté du projet national. L’école est perçue comme une voie sans débouché. La justice comme un instrument de punition pour les faibles, de protection pour les puissants.

La fragmentation est territoriale (zones enclavées sans routes), culturelle (absence de langue commune dans les politiques publiques), générationnelle (les jeunes n’ont pas les mêmes références que leurs parents) et cognitive (les récits médiatiques sont déconnectés de la réalité).

Sans socle commun, la république ne tient que par la peur ou l’habitude.

|

Partie visible |

Partie invisible | Source primaire | Motivation humaine | Sujet déclencheur |

|

Absentéisme scolaire |

Désinstitutionnalisation | Méconnaissance / Ignorance | Résignation | Exclusion structurelle de la majorité |

|

Violences sociales |

Pauvreté éducative | Méconnaissance / Ignorance | Résignation |

Exclusion structurelle de la majorité |

|

Migrations internes |

Absence de récit collectif | Méconnaissance / Ignorance | Résignation |

Exclusion structurelle de la majorité |

|

Sous-emploi |

Abandon de l’école publique | Méconnaissance / Ignorance | Résignation |

Exclusion structurelle de la majorité |

| Détresse psychologique | Isolement éducatif | Méconnaissance / Ignorance | Résignation |

Exclusion structurelle de la majorité |

III. Un État instrumentalisé : l’enrichissement contre la souveraineté

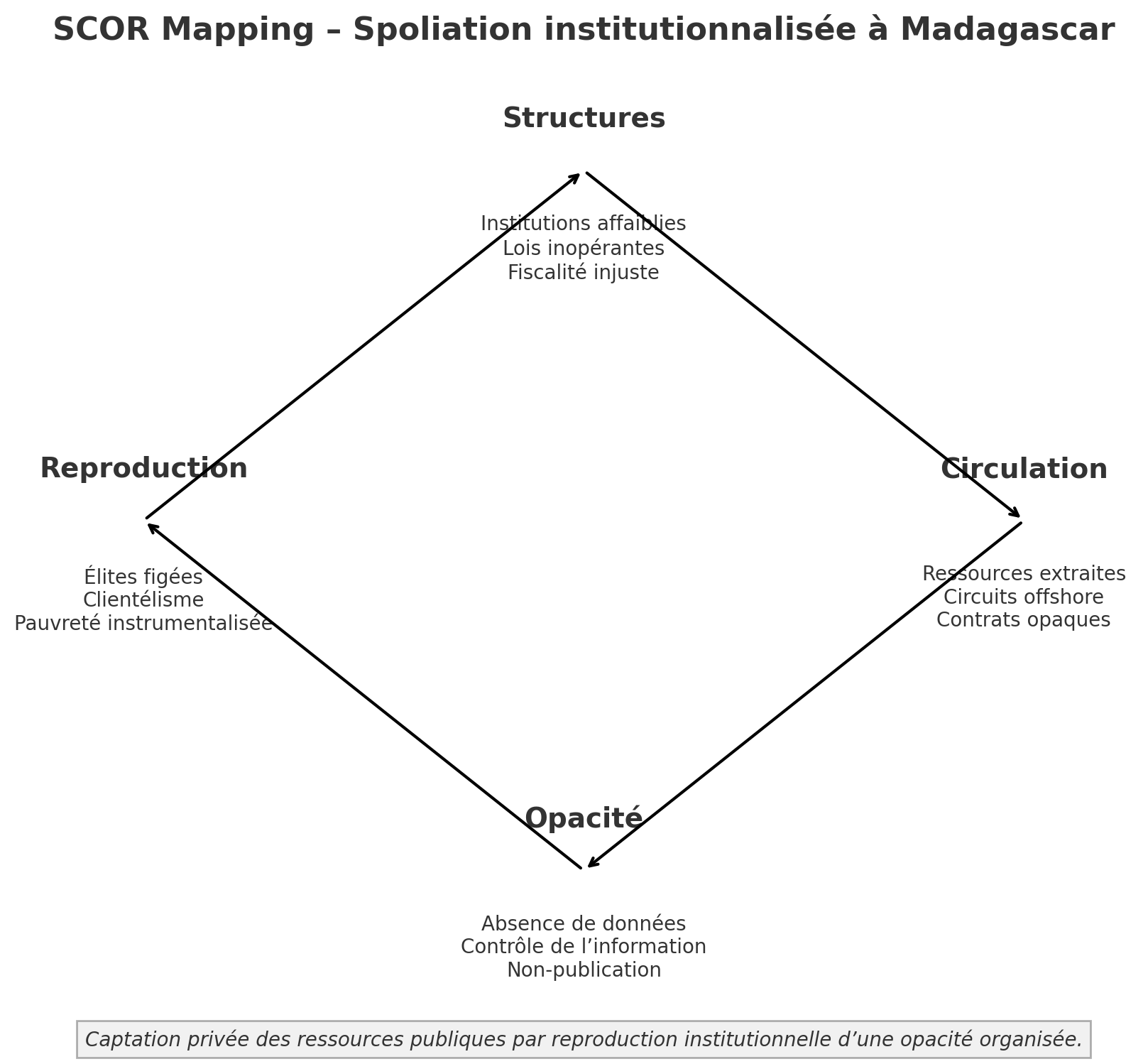

1. Le SCOR mapping : un outil pour comprendre

La grille SCOR (Structures, Circulation, Opacité, Reproduction) explique le fonctionnement de la spoliation. Les institutions sont affaiblies (S), les flux d’argent sont opaques (C), les décisions non publiées (O), et les postes-clés occupés par les mêmes familles (R).

Ce modèle a été reproduit à tous les échelons : ministères, régions, entreprises publiques. Il assure une impunité pour les décideurs, tout en affaiblissant la capacité de l’État à planifier.

L’argent public est capturé à chaque étape : surfacturation des projets, privatisation des infrastructures, fausses ONG de développement, projets fictifs en zone rouge. Chaque cycle budgétaire est l’occasion d’un nouveau hold-up.

|

Sigle |

Pôle |

Fonction dans le système de spoliation |

|

S |

Structures | Institutions affaiblies, lois inopérantes, centralisation |

|

C |

Circulation |

Richesses détournées, flux opaques, offshore |

|

O |

Opacité |

Absence de transparence, censure, non-publication |

|

R |

Reproduction | Héritage élitaire, clientélisme, instrumentalisation sociale |

2. Capture institutionnelle : la nouvelle colonisation

On parle peu de la colonisation interne. Pourtant, les exemples abondent :

- Des marchés publics attribués à des sociétés proches du pouvoir

- Un cadastre minier non mis à jour depuis plus de 5 ans

- Des budgets déroutés via des fonds présidentiels hors contrôle parlementaire

La colonisation n’est plus militaire ni étrangère : elle est interne, réseau contre peuple. Ce sont les puissants qui bloquent les audits, qui sabotent les réformes, qui neutralisent les réseaux de justice :

- Extraction de la richesse (ressources minières, foncier, marchés publics, aides)

- Passage par les institutions de collecte ou de régulation (Trésor, ministère, Agences)

- Réorientation ou dilution dans des circuits parallèles :

- Sociétés écrans

- Exonérations opaques

- Offshores ou paradis fiscaux

- Fausse facturation

- Redistribution ciblée :

- Réseaux politiques (financement de campagnes)

- Milieux d’affaires proches du pouvoir

- Enrichissement patrimonial et sécuritaire

Exemples concrets

- Cas des hydrocarbures : importations gérées par un cartel restreint, surfacturation, exonérations, réseaux logistiques privés.

- Mines : flux déclarés < flux extraits ; absence d’étude d’impact publiée ; concessions attribuées sans appel d’offre.

- Concessions foncières : spéculation immobilière autour des zones franches, revente illégale de terres à bail emphytéotique.

- Aide internationale : plus de 70 % de certains budgets sectoriels proviennent de l’extérieur, mais les résultats restent invisibles faute de traçabilité réelle.

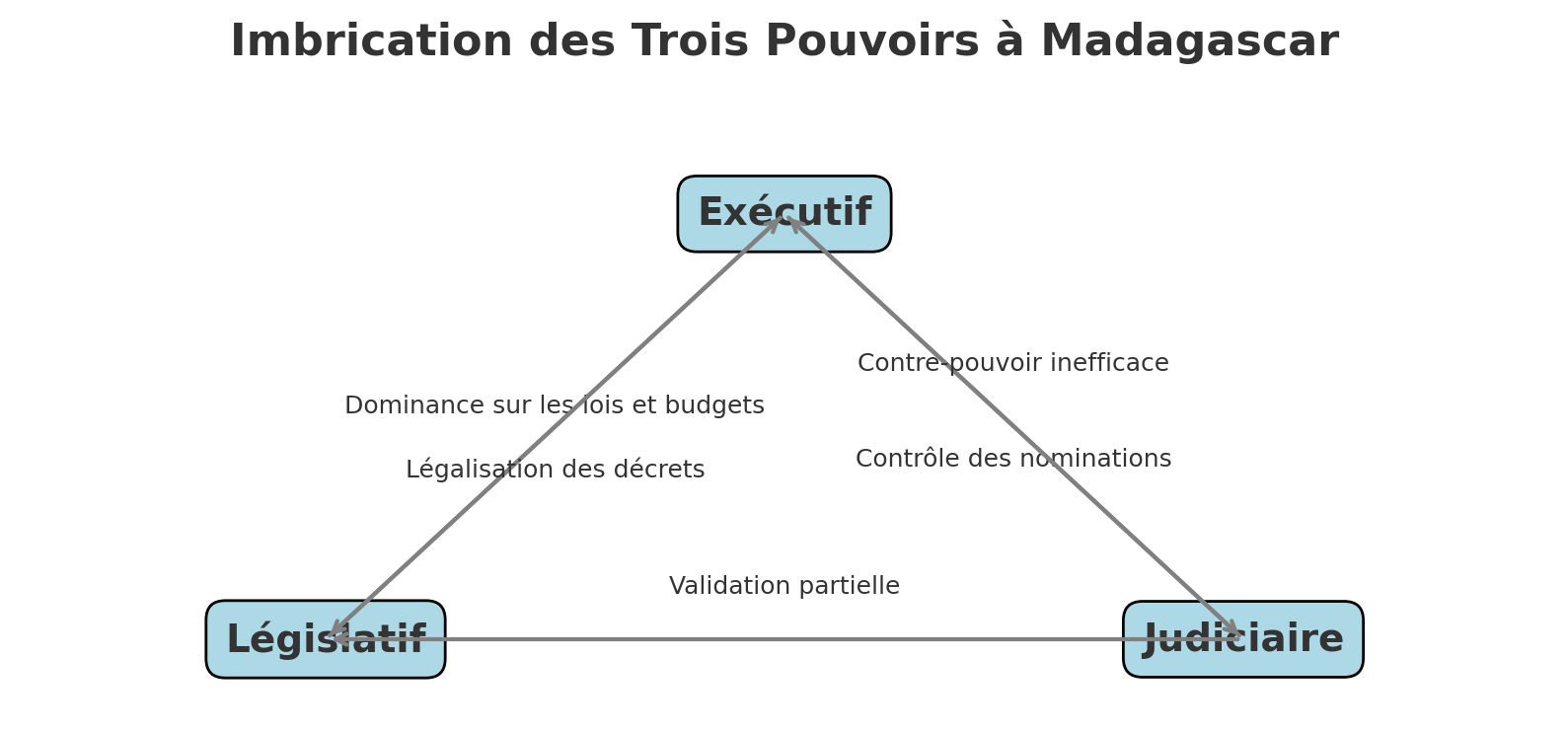

3. Contre-pouvoirs neutralisés

- Parlement : dominé par le pouvoir exécutif

- HCC : validant des décrets controversés

- Bianco : poursuites sélectives, instrumentalisées

- Médias : 80% des radios privées appartiennent à des figures politiques

Voici le schéma illustrant les imbrications des trois pouvoirs à Madagascar :

- Exécutif: domine et influence

- Législatif: vote des lois majoritairement issues de l’exécutif

- Judiciaire: peu indépendant, contrôlé dans ses nominations

La peur se diffuse : peur de parler, peur de dénoncer, peur d’espérer. Ce climat de méfiance systémique est une forme de gouvernance invisible.

IV. L’iceberg inversé : richesse invisible, misère visible

L’iceberg inversé montre un pays où ce qui est visible à l’international (potentiel) est invisible pour sa population. Et ce qui est visible pour le peuple (précarité) est nié par les institutions.

- Ce que le monde voit : croissance, biodiversité, industrie textile

- Ce que le Malgache vit : faim, insécurité, mépris

La fracture entre ces deux réalités est entretenue par l’éloignement entre sphère décisionnelle et terrain. Les projets sont décidés à Paris, à Washington, à Anosy, rarement à Ambovombe. Les jeunes voient circuler les milliards pour le climat mais ne voient ni panneaux solaires, ni formation, ni emploi. L’extractivisme vert reproduit les logiques de l’or noir. Le déni de justice est nourri par une diplomatie d’image. Les autorités vendent une narration de « transition verte » tout en alimentant une dépendance à l’or noir (groupes électrogènes, hydrocarbures importés).

V. Ruptures nécessaires : de l’État-vitrine à l’État-réel

1. Rompre avec le vernis institutionnel

La stabilité présentée par les autorités est celle de l’écrasement. La première rupture à opérer est d’ordre institutionnel :

- Remettre à plat les fonctions des 3 pouvoirs

- Garantir un statut de carrière à la justice

- Supprimer les décrets d’urgence permanents

Il ne s’agit pas de changer les hommes, mais de changer les règles du jeu.

2. Mobiliser les ressources malgaches

La souveraineté commence par l’économie. Elle passe par :

- Une fiscalité minière, efficace, lisible

- Un cadastre public digitalisé

- Un fonds national d’investissement citoyen

Ce que produit Madagascar doit d’abord servir Madagascar. Pas les banques à Genève.

3. Refonder l’école pour penser la Nation

Une république sans école publique digne est une illusion. Il faut :

- Réhabiliter les EPP (infrastructures, matériels, enseignants)

- Enseigner l’histoire contemporaine de Madagascar

- Rendre la langue nationale accessible à l’écrit et au savoir

L’école est un lieu de reconquête de la dignité collective.

4. Créer un nouveau récit malgache

Le Think Tank Diapason propose un Institut du Récit et des Droits Collectifs. Sa mission :

- Documenter les spoliations

- Organiser des assises régionales du futur

- Créer un corpus scolaire commun

Conclusion : Et maintenant ?

Le véritable combat n’est pas contre un ennemi étranger, mais contre un système construit par les élites malgaches, consolidé par le silence des bailleurs, et toléré par la fatigue démocratique.

Les ruptures sont possibles. Mais elles doivent être collectives, volontaires, et résolues. Madagascar ne manque pas de ressources. Il manque de volontés alignées pour dire : « Assez ».

Faire Nation, ce n’est pas fusionner. C’est réconcilier. C’est créer des ponts entre les mondes qui coexistent sans jamais se parler : rural/urbain, politique/citoyen, pauvre/privilégié.

Ce sont les jeunes qui feront Nation. Non pas parce qu’ils sont la majorité démographique, mais parce qu’ils peuvent encore choisir une autre voie.

“Ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi.”

Nelson Mandela

Rédaction – Diapason

[1] https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/12/20/Madagascar-2023-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-539702

[2] Investissement Direct de l’Étranger

[3] https://unctad.org/statistics

[4] https://trackingsdg7.esmap.org/country/madagascar

[5] https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099936507032318722/idu0b138261a0b442048a20b3e50823d7d0a62f6

[6] https://ilostat.ilo.org/data/