Îles éparses : entre diplomatie de façade et grandes manœuvres géostratégiques

Introduction

Par-delà les sourires affichés lors des sommets de la Commission de l’océan Indien, une réalité plus brutale se dessine dans les eaux chaudes du canal du Mozambique.

L’affaire des Îles Éparses, ces quelques confettis marins revendiqués par Madagascar, révèle les profondes lignes de fracture d’une géopolitique postcoloniale où la France s’efforce de maintenir une présence décisive.

Il ne s’agit pas simplement de biodiversité, de coopération environnementale ou de respect de l’Histoire. Il s’agit d’une bataille pour le contrôle d’une route énergétique mondiale et pour l’exploitation de ressources naturelles titanesques. Derrière l’invocation de principes universels, la France poursuit une stratégie froide : sécuriser ce qui peut encore l’être dans un monde qui se réorganise sans elle.

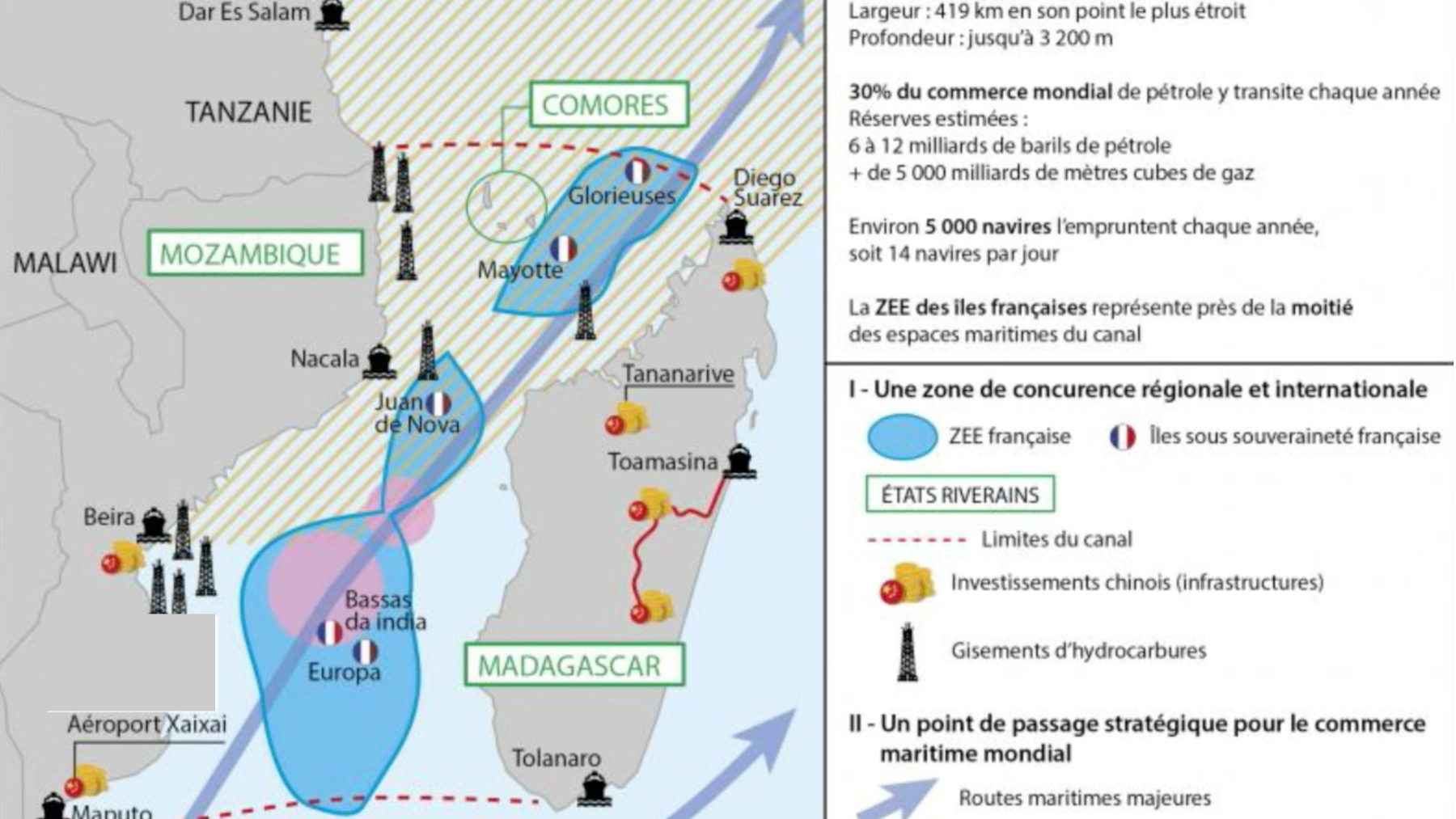

Un enjeu vital pour la France

En contrôlant les Îles Éparses (Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India, Europa, Tromelin), la France verrouille en réalité le canal du Mozambique, passage stratégique où transite près de 30 % du pétrole mondial[1]. Chaque année, 5 000 navires empruntent ce corridor, dont 14 tankers par jour. Le volume qui y circule – 700 millions de tonnes de brut par an – représente une artère vitale du commerce énergétique mondial[2]. Au-delà du trafic maritime, la région est une mine inestimable : 12 milliards de barils de pétrole et 5 000 milliards de mètres cubes de gaz potentiellement exploitables. Total Énergies est déjà implanté au Mozambique, mais d’autres acteurs majeurs sont également présents, tels que Eni (Italie), ExxonMobil (États-Unis), CNPC et (Chine), Sasol (Afrique du Sud) et Galp Energia (Portugal)[3].

Cette concentration de ressources explique pourquoi la France, isolée en Afrique et fragilisée par la montée de puissances alternatives, ne peut pas se permettre de lâcher prise.

Les « nuages de fumée » : quand la diversion devient méthode

Face à la revendication malgache, la diplomatie française a ressorti un arsenal de tactiques éprouvées.

- Restitution de crânes de résistants malgaches[4]

Les crânes des combattants de l’insurrection de 1947, conservés au Muséum national d’Histoire naturelle, ont été restitués à Madagascar dans un geste symbolique, fort émotionnellement, mais masquant les vrais débats de souveraineté. - Création de réserves naturelles

La mise en réserve de Juan de Nova sous prétexte de protection environnementale vise à figer de facto la souveraineté française, sans que Madagascar ne bénéficie des recherches scientifiques qui en découlent. - Discours sur la pauvreté

La rhétorique française, condescendante, laisse entendre que Madagascar doit d’abord « apprendre à se gérer » avant de revendiquer la gestion de ses territoires.

Une approche maladroite qui nourrit humiliation et rancœur. - Proposition de cogestion

La proposition avancée par Emmanuel Macron reflète en réalité un recul stratégique : la pression exercée par Madagascar, conjuguée au climat de contestation anti-française en Afrique, pousse la France à adopter une position plus souple pour éviter de braquer davantage les opinions africaines.

L’histoire se répète – L’Affaire Tromelin (France – Maurice)

Une tentative de cogestion sans aboutissement

Contexte

- Tromelin est une île de 1 km² dans l’océan Indien, située à l’est de Madagascar.

- Elle est revendiquée par l’île Maurice, mais administrée par la France depuis le 18ème siècle.

- Enjeu stratégique : ZEE de 280 000 km², intérêt halieutique et environnemental.

Étapes clés

> 2005-2010 : négociation d’un accord

- La France et Maurice engagent des discussions pour sortir de l’impasse.

- Accord signé en 2010 à Port-Louis : cogestion scientifique, environnementale, halieutique.

- L’accord ne touche pas à la souveraineté, qui reste française.

2013 : blocage politique en France

- L’accord est présenté à l’Assemblée nationale française pour ratification.

- Forte opposition à droite comme à gauche : crainte de « brader » la souveraineté.

2017 : retrait de l’ordre du jour

- Sous pression, le gouvernement retire le texte du calendrier parlementaire.

- L’accord reste non ratifié à ce jour.

Depuis 2017 : gel diplomatique

- Maurice maintient sa revendication.

- La France gèle le dossier. Plus aucune initiative concrète depuis.

Raisons de l’échec

- Opposition interne française : souveraineté jugée non négociable.

- Complexité administrative : toute cogestion nécessite une ratification parlementaire.

- Temps long des procédures : discussions sans effet depuis plus de 14 ans.

- Méthode de diversion ? : pour certains analystes, la cogestion est une stratégie dilatoire.

Enseignements pour les îles Éparses

| Point comparatif |

Tromelin (2010) |

Îles Éparses (2019–2025) |

|

Acteurs |

France – Maurice | France – Madagascar |

| Protocole | Accord signé | Commission mixte proposée |

| Souveraineté | Maintenue par la France | Maintenue par la France |

| Objectif | Cogestion scientifique & halieutique | Idem + coopération environnementale |

| Ratification | Jamais obtenue | Encore à venir (prévue à Paris en juin 2025) |

| Avancée réelle | Aucune depuis 14 ans | Très lente (1 réunion en 6 ans) |

| Risque politique | Fort au Parlement français | Fort probable également |

Conclusion

L’accord sur Tromelin montre que :

-

- La France utilise la cogestion comme outil diplomatique, mais refuse de toucher à la souveraineté.

- Les procédures internes françaises (Assemblée nationale) sont un frein important à toute ratification.

- Le temps joue en faveur de la France, qui gagne en stabilité stratégique pendant que le statu quo se maintient.

La méthode appliquée à Madagascar pour les îles Éparses suit exactement le même scénario.

Le parallèle est clair : même promesse de cogestion, même lenteur, même issue probable si une pression forte n’est pas exercée.

Le canal du Mozambique : centre névralgique de la nouvelle hégémonie

La position stratégique des îles offre à la France plusieurs avantages cumulés :

- Une ZEE élargie et exclusive

→ La Zone Économique Exclusive (ZEE) permet à la France d’exercer des droits souverains sur 200 milles nautiques autour de ses îles, garantissant l’accès exclusif à des ressources vitales[5] (pêche, pétrole, gaz, minéraux, etc.). - Capacité de projection militaire régionale

→ Depuis Mayotte et La Réunion, la France maintient une présence militaire permanente, mais sans commune mesure avec celle des États-Unis et de leur base de Diego Garcia (louée de manière controversée par Maurice), capable de projeter des forces militaires sur trois continents. - Repositionnement stratégique

→ Le cœur des enjeux géopolitiques mondiaux bascule progressivement du Pacifique vers l’océan Indien, zone désormais cruciale pour le transport énergétique, la rivalité commerciale et militaire.

La France détient la 1ère plus grande ZEE mondiale (11 millions de km²)[6].

Classement mondial des ZEE (environ) :

-

-

- France : environ 11 millions de km²[7]

Grâce à ses nombreux territoires ultramarins (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, La Réunion, Mayotte, îles Éparses, Antilles, Guyane, TAAF, etc.), la France est la seule puissance européenne à posséder une telle extension maritime mondiale. Sans ces îles, elle verrait sa superficie maritime amputée de 640 000 km², et son influence mondiale serait sévèrement réduite.

- France : environ 11 millions de km²[7]

-

| Avantages | Détails |

| Économique | Ressources halieutiques, pétrolières, minières |

| Défense | Projection navale mondiale, contrôle maritime |

| Diplomatique | Maintien du statut de puissance mondiale |

| Influence | Accès à des blocs géostratégiques clés |

| Innovation | Potentiel biotechnologique et scientifique |

-

-

- États-Unis : environ 11 millions de km² (aussi)

Avec l’Alaska, Hawaï, Guam, Samoa américaines, Porto Rico, etc. Mais légèrement en dessous de la France selon les délimitations reconnues. - Australie : environ 8,5 millions de km²

- Russie : environ 7,6 millions de km²

- Royaume-Uni : environ 6,8 millions de km²

Grâce également à ses territoires d’outre-mer.

- États-Unis : environ 11 millions de km² (aussi)

-

Les ZEE ultramarines permettent d’avoir une voix dans de nombreuses organisations régionales :

-

- COI (Commission de l’océan Indien),

- Forum des îles du Pacifique,

- Association des Caraïbes, etc.

Perdre le contrôle de ces îles signifierait :

- Perte d’accès à des ressources énergétiques stratégiques,

- Affaiblissement militaire régional,

- Marginalisation diplomatique dans l’indopacifique.

« Faire ses courses » à Madagascar : un timing calculé

Le retour diplomatique français vers Madagascar n’est pas un hasard.

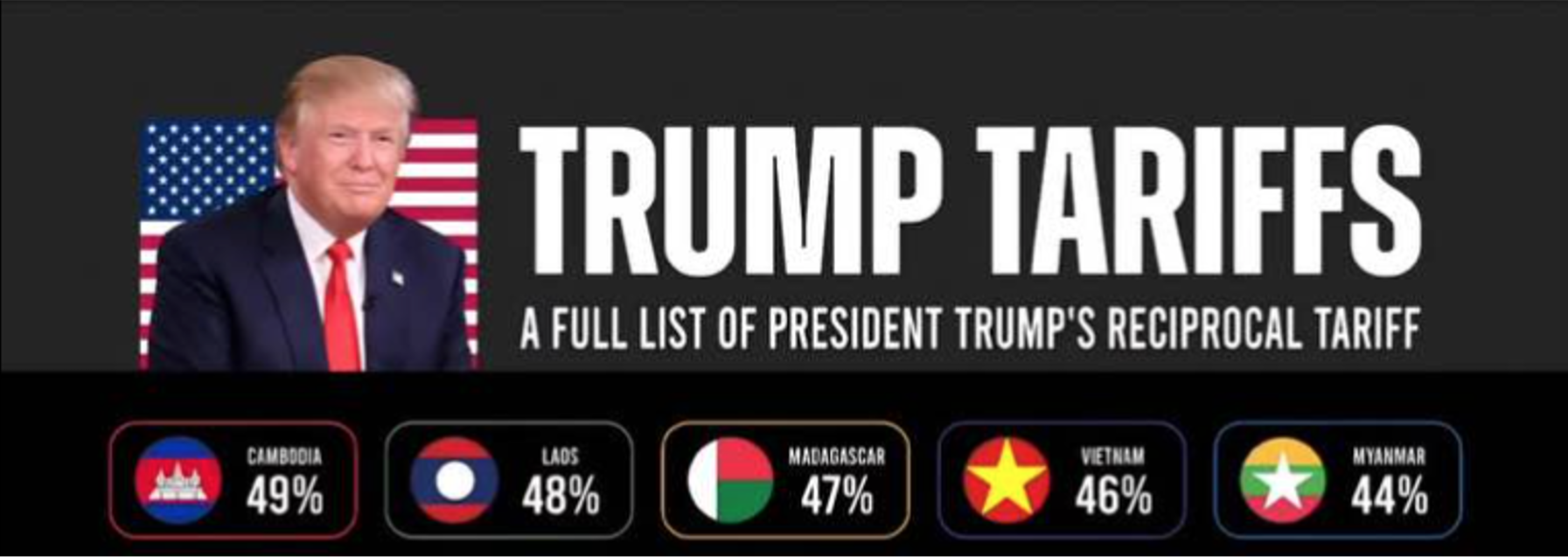

Chassée de plusieurs pays africains (Mali, Centrafrique) et confrontée à un ralentissement économique aggravé par les tensions commerciales avec les États-Unis (25 % de hausse sur certains produits français), la France a besoin de nouveaux partenaires.

Madagascar, riche en ressources mais politiquement vulnérable, est une cible naturelle. La situation est d’autant plus stratégique que la France n’avait pas envoyé de président à Madagascar depuis Jacques Chirac en juillet 2005. Le vide laissé pendant près de vingt ans souligne l’importance du « retour » incarné par Emmanuel Macron en avril 2025[8].

À cela s’ajoute la pression économique sur Madagascar : les États-Unis ont durci l’accès au marché américain pour les produits malgaches avec un projet de taxation douanière à hauteur de 47%, fragilisant des secteurs vitaux (textile, BPO, vanille, minerais)[9].

Sur le plan politique, Andry Rajoelina, réélu en 2023, subit une contestation persistante liée à sa nationalité française acquise en 2014[10]. Selon l’article 42 de la Constitution malgache, cette acquisition entraîne une perte de la nationalité malgache, suscitant une défiance populaire.

Comment Macron utilise-t-il stratégiquement, cette faille pour accroître sa capacité d’influence sur son homologue ?

Le syndrome de Stockholm ..?

Madagascar revendique les Îles Éparses face à la France. Mais cette bataille pour la souveraineté souffre d’une incohérence majeure : son président, Andry Rajoelina, est citoyen français depuis 2014. Selon l’article 42 de la Constitution malgache, cette naturalisation entraîne la perte automatique de la nationalité malgache. Or, c’est bien ce même président qui parle, au nom du peuple, de souveraineté perdue.

Cette contradiction soulève une question troublante. Et si, au-delà du droit, nous étions face à un syndrome de Stockholm politique ? Celui d’une élite dirigeante, issue d’un pays anciennement colonisé, mais liée affectivement et institutionnellement à l’ex-puissance occupante. Une forme d’attachement toxique, où le dominant n’a même plus besoin de contraindre : il lui suffit d’attendre.

Macron, lui, a bien compris l’enjeu. En jouant sur cette faille de légitimité, il renforce son influence, sans conflit ouvert. Il propose une cogestion qui ne change rien à la souveraineté réelle, exactement comme avec Tromelin et Maurice. Le temps joue pour la France, pendant que Madagascar s’épuise dans des discours creux.

Tant que la lucidité ne remplacera pas les habitudes d’allégeance, la souveraineté restera un mot vide. Et les Îles Éparses, un miroir cruel d’une indépendance jamais achevée.

Enfin, le regain d’intérêt français pour Madagascar n’a rien d’altruiste : avec une dette publique française dépassant 3 305 milliards d’euros (113 % du PIB fin 2024)[11], sécuriser des ressources minières, énergétiques et agricoles devient une nécessité vitale pour une économie en difficulté.

Les enjeux juridiques : entre droit international et pratiques opportunistes

La revendication malgache repose sur le principe de « uti possidetis juris », fondement du droit international post-colonial, selon lequel les nouvelles frontières des États décolonisés doivent correspondre aux limites administratives existant à l’époque de l’indépendance. Ce principe, consacré notamment par la Cour internationale de Justice dans l’affaire Burkina Faso / Mali (1986)[12], vise à éviter les conflits en gelant les frontières issues de la colonisation.

Dans son arrêt, la CIJ a affirmé que « l’uti possidetis juris est un principe général du droit applicable à tous les processus de décolonisation ». Ce principe a de nouveau été appliqué dans l’affaire Niger / Burkina Faso (2013)[13].

En vertu de ce principe, les Îles Éparses, administrées avec Madagascar sous l’époque coloniale française, auraient dû revenir à Madagascar lors de son accession à l’indépendance en 1960.

Les aspects juridiques renforcent cette position : l’Assemblée générale des Nations Unies, par sa Résolution 34/91 de 1979, a explicitement demandé à la France d’ouvrir des négociations pour restituer les Îles Éparses à Madagascar[14]. Cette résolution, bien que non contraignante juridiquement, traduit un consensus international en faveur de la souveraineté malgache. Cependant, aucune décision juridictionnelle internationale (type Cour internationale de Justice ou Tribunal international du droit de la mer) n’a formellement tranché en faveur de Madagascar ou de la France. La France s’appuie sur une interprétation rigide du droit administratif colonial, affirmant que les îles étaient rattachées directement au ministère de l’Outre-mer et non au gouvernement général de Madagascar, ce qui, selon Paris, justifierait leur maintien sous souveraineté française.

En réalité, la France choisit les règles qui l’arrangent : comme beaucoup de pays, elle revendique le droit international quand il soutient ses intérêts, mais l’ignore lorsqu’il menace ses positions stratégiques. À travers cette posture sélective, Paris marque de son empreinte le territoire malgache, tout en affichant des discours de légalisme et de coopération. Tout l’art réside justement dans la manière de défendre ses intérêts avec des arguments, à condition d’en avoir, et de ne pas être juge et partie.

Une mobilisation africaine nécessaire

Face à la réorganisation du monde, le débat n’est plus uniquement franco-malgache.

Comores, Maurice, Madagascar seuls ne peuvent inverser le rapport de force.

L’Afrique entière doit se mobiliser pour garder la pleine possession de ses ressources et la souveraineté de ses territoires conformément aux principes fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine.

Sans mobilisation continentale, la partie sera perdue d’avance.

En conclusion…

L’affaire des Îles Éparses illustre une vérité fondamentale : les structures anciennes de domination ne disparaissent pas, elles changent de forme. Sous des discours séduisants de coopération, de protection environnementale ou de solidarité, la France poursuit une stratégie froide de consolidation hégémonique. Le combat pour la souveraineté passe aujourd’hui, comme hier, par une lecture lucide des enjeux réels et une capacité collective à y répondre.

Rédaction – Diapason

[1] https://www.defense.gouv.fr/marine/cols-bleus/cols-bleus-magazine/geopolitique/canal-du-mozambique-etroite-surveillance

[2] https://www.areion24.news/2023/08/16/canal-du-mozambique-trafics-et-convoitises/

[3] https://www.galp.com/corp/en/about-us/our-businesses/exploration-and-production/offshore-mozambique

[4] https://apnews.com/article/0a5afb6a2f16e2e78f42a077ff5094b5

[5] https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/281092-la-france-une-puissance-maritime

[6] https://www.un.org/Depts/los/index.htm

[7] D’autres classements excluent certaines zones françaises non reconnues universellement, ce qui fait fluctuer les chiffres.

[8] https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2025/04/24/visite-detat-a-madagascar-deuxieme-journee

[9] https://www.diapason.mg/madagascar-pion-vulnerable-ou-piece-maitresse-sur-lechiquier-mondial/

[10] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/06/20/a-madagascar-la-controverse-sur-la-nationalite-francaise-du-president-andry-rajoelina-vire-a-la-crise-de-defiance_6178406_3212.html

[11] https://www.insee.fr/fr/statistiques/8540321

[12] https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/69/069-19861222-JUD-01-00-FR.pdf

[13] https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/149/149-20130416-JUD-01-00-FR.pdf

[14] https://digitallibrary.un.org/record/23087?ln=fr