Date : 12/12/25 « L’essence du néocolonialisme est qu’un État paraît, en théorie, indépendant et pourvu de tous les attributs de la souveraineté, tandis que sa politique est dirigée de l’extérieur. »Kwame Nkrumah, Le néocolonialisme, dernier stade de l’impérialisme (traduction libre) Introduction Ces dernières années, les scènes de foules africaines manifestant la fin de la présence française, de Bamako à Niamey, sont devenues les symboles les plus visibles d’une rupture annoncée dans la séculaire histoire franco-africaine. Cette lame de fond de contestation n’est cependant pas limitée au Sahel. À Madagascar, terre stratégique de l’ancienne Union française, la récente crise institutionnelle de septembre-octobre dernier, qui a conduit à une nouvelle instabilité politique, rappelle cruellement la fragilité des souverainetés post-coloniales. Cette septième crise majeure depuis l’indépendance de 1960 témoigne non seulement d’une instabilité endémique, mais aussi de la résilience des systèmes de tutelle informelle. L’agitation actuelle, qu’elle soit dans le Sahel ou sur la Grande Île, n’est pas le signe de la mort d’une relation, mais l’expression violente de la contestation d’un impérialisme informel dont les fondations ont été posées dès les indépendances. Loin d’avoir été des actes de souveraineté pleine et entière, les indépendances des années 1960 ont souvent pris la forme d’un transfert de tutelle, par lequel la France a troqué la souveraineté territoriale directe contre un contrôle indirect, moins visible mais tout aussi structurant, notamment par le biais d’élites locales formées et alignées. Il devient donc essentiel de décortiquer cette mécanique de l’influence pour comprendre la crise de légitimité que traversent la France et, par extension, les États comme Madagascar. Comment la France a-t-elle réussi, après les indépendances formelles, à transformer son contrôle impérial en un impérialisme informel durable, fondé sur des institutions et des mécanismes post-coloniaux toujours actifs, et quelle est la répercussion de cet héritage sur la stabilité de la Grande Île ? Pour répondre à cette question, cet article analysera d’abord (I) l’édification des « indépendances tronquées » à travers les accords de coopération initiaux. Il décrira ensuite (II) le triptyque institutionnel de cette hégémonie – monétaire, militaire et économique – qui en assure la permanence. Enfin, il examinera (III) les mécanismes actifs de cet impérialisme informel face aux nouvelles formes de contestation et à la compétition géopolitique contemporaine, avec une attention particulière aux dynamiques observables à Madagascar. I. L’Édification des Indépendances « Tronquées » : Stratégie de Substitution Impériale Dans ce texte, l’expression « transfert institutionnel » désigne le passage organisé d’un empire colonial à un empire informel. Le pouvoir ne s’exerce plus par l’administration directe, mais par un ensemble d’institutions qui encadrent les nouveaux États : des constitutions et accords de coopération qui limitent la souveraineté politique, une architecture monétaire et financière qui maintient la dépendance macroéconomique, un système de défense et de formation des élites qui reproduit les réflexes de loyauté envers l’ancienne puissance tutélaire. Le transfert ne supprime pas les anciennes structures de domination, il les reconfigure pour que la tutelle survive sous les habits d’une indépendance formelle. Les indépendances africaines de 1960 ne peuvent être comprises comme un acte de générosité ou une rupture soudaine, mais comme le résultat d’une réinvention stratégique de l’Empire français. Confrontée à l’impossibilité de maintenir la souveraineté territoriale directe, Paris a délibérément choisi de troquer l’administration coûteuse et contestée contre une tutelle indirecte, moins visible, mais substantielle. Le « Grand Tournant » : La Stratégie du Recentrage Post-Indochine L’origine de l’impérialisme informel se trouve dans l’onde de choc des défaites coloniales, imposant à la France un recentrage douloureux mais stratégique. En 1954 lors de la défaite de Diên Biên Phù, la chute du camp retranché indochinois a marqué la fin de l’empire classique et a sonné le glas du modèle d’assimilation totale. Cette défaite, couplée à l’intensification de la guerre d’Algérie dès la même année, a forcé la Cinquième République à une réévaluation brutale de ses capacités impériales. La nécessité n’était plus de tout conserver, mais de sauver l’essentiel pour maintenir la France au rang de puissance mondiale (siège permanent à l’ONU, accès aux ressources stratégiques, futur nucléaire). L’Afrique subsaharienne est alors désignée comme le nouveau pivot stratégique et économique. Considérée comme plus « malléable » et moins virulente que le Maghreb, elle devient le réservoir exclusif de matières premières vitales (uranium pour la force de frappe, minerais, ressources agricoles) et le marché captif nécessaire à l’économie française. Il s’agissait de maintenir la puissance française par procuration africaine, en assurant une présence et un accès garantis sans en payer le prix fort de l’occupation militaire massive. La Pensée Stratégique de l’Assouplissement : Du Protectorat au Néo-Colonialisme Pour transformer la tutelle, la France a élaboré une pensée « libérale » en trompe-l’œil, visant à désamorcer la contestation indépendantiste en offrant une liberté formelle. Les difficultés rencontrées par la France dans la gestion des Protectorats (Maroc, Tunisie) ont montré le coût politique et militaire de la rigidité coloniale. L’idée est alors d’anticiper en créant un « partenariat » contrôlé. La Loi-Cadre Defferre (1956) est la première application concrète de cette stratégie : elle accorde une autonomie limitée aux colonies d’Afrique noire (création d’assemblées locales et de conseils de gouvernement), mais maintient les domaines régaliens – Défense, Affaires Étrangères, Monnaie – sous l’autorité exclusive de la métropole. Le processus n’était pas un abandon de l’Empire, mais une transformation astucieuse. En impliquant les élites locales dans la gestion des affaires courantes, la France cherchait à créer des interlocuteurs légitimés tout en conservant les leviers de contrôle essentiels. Il s’agissait de donner aux peuples africains l’illusion de la souveraineté pour mieux la vider de son contenu substantiel. L’Application Exécutive : Le Choix du Transfert et l’Instrumentalisation des Élites Cette stratégie aboutit au référendum de 1958 et à l’établissement des réseaux de la Françafrique, où le rôle des élites africaines est central. Organisé par Charles de Gaulle, ce référendum offrait un choix binaire : l’adhésion à la « Communauté franco-africaine » (garantissant l’aide et le maintien du lien) ou l’indépendance immédiate, sanctionnée par la rupture totale des liens. Le choix de la Communauté par la

Date : 05/12/25 Introduction En un peu plus de soixante ans, Madagascar a traversé autant de régimes, de constitutions et de transitions que la France en a connu en près de deux siècles. Rien n’est plus trompeur que la ressemblance entre les textes. Derrière l’emprunt assumé du modèle de la Cinquième République française se joue une autre histoire, celle d’un État né dans l’urgence, construit sur une architecture importée, et pris dans une succession d’accélérations et de dérapages. Quand la France invente sa République dans la durée La Révolution de 1789 n’installe pas une démocratie stabilisée. Elle ouvre une séquence longue et chaotique. Il a fallu presque un siècle pour que s’impose un régime parlementaire durable. Entre 1789 et 1875, la France enchaîne Révolution, Terreur, Empire, Restauration, monarchie de Juillet, Deuxième République, Second Empire. Ce n’est qu’avec les lois constitutionnelles de 1875 que se met en place un ensemble institutionnel relativement stable, où Parlement, gouvernement et président trouvent un équilibre acceptable. La séparation de l’Église et de l’État, devenue référence, n’est pas un geste immédiat de 1789. Elle est le produit d’un conflit de longue durée, d’accords, de ruptures, de compromis successifs. La loi de 1905 arrive plus de cent ans après la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Enfin, la Cinquième République de 1958 est elle aussi la résultante d’une histoire accumulée. Elle vient après la défaite de 1940, le régime de Vichy, la Libération, la Quatrième République et ses instabilités, la guerre d’Algérie. Le renforcement de l’exécutif, puis l’élection du président de la République au suffrage universel direct en 1962, sont débattus, contestés, intégrés avec le temps. En résumé, la France a mis près de deux siècles pour passer d’une monarchie absolue à un régime où la séparation des pouvoirs, la laïcité et la pratique démocratique sont relativement stabilisées. Madagascar, une république née dans l’urgence L’histoire institutionnelle moderne de Madagascar se joue sur une temporalité bien différente. La séquence s’ouvre avec la colonisation de 1896, qui abolit la monarchie malgache et intègre l’île dans l’empire français. La souveraineté ne disparaît pas seulement. Elle est confisquée et reconfigurée par un appareil colonial qui impose ses catégories, son découpage du territoire, son mode de commandement. En 1947, l’insurrection malgache est réprimée dans le sang. Elle pose déjà la question du statut de l’île, de la citoyenneté, de la violence coloniale. Mais elle ne débouche pas immédiatement sur une refondation constitutionnelle. L’ordre français se maintient, en se réaménageant à la marge. Le tournant est 1958. Dans le cadre de la Communauté française, Madagascar devient République autonome. L’année suivante, la Constitution de 1959 est adoptée. Elle est qualifiée par les historiens de véritable réplique de la Cinquième République française, avec un régime semi-présidentiel, un Parlement bicaméral, un Conseil constitutionnel local. Le président malgache cumule même les fonctions de chef de l’État et de chef du gouvernement. En 1960, l’indépendance est proclamée. La Première République s’installe dans ce cadre. Elle est dirigée par une élite étroite, formée dans l’univers colonial, en lien étroit avec la France. Ce jeune État est doté, dès sa naissance, d’une constitution très sophistiquée qui suppose des partis structurés, une haute administration solide, une justice indépendante, des contre-pouvoirs efficaces. En trois ans à peine, entre 1958 et 1960, Madagascar est passé du statut de colonie à celui de République indépendante dotée d’institutions modernes copieusement inspirées de la métropole. Là où la France avait mis des décennies à bricoler, ajuster, défaire, refaire, l’île importe un modèle déjà abouti. Une constitution empruntée, un État surdimensionné Ce choix d’un transplant institutionnel a des effets lourds. Le modèle recopié est celui d’un État centralisé, épais, ancien. Il impose une administration nombreuse, une culture de service public, des corps intermédiaires qui amortissent les chocs. À Madagascar, on plaque cette architecture sur un pays qui sort à peine de la colonisation, où l’administration reste peu nombreuse et souvent concentrée dans quelques villes, où les moyens budgétaires sont faibles, où la société est marquée par des appartenances régionales, familiales, confessionnelles très fortes. L’appareil hérité de la période coloniale est conservé presque tel quel. La hiérarchie des provinces, des préfectures, des sous-préfectures, la logique de commandement vertical survivent à l’indépendance. L’État se présente comme moderne dans sa forme. Il reste autoritaire dans ses pratiques. Le mimétisme institutionnel produit un État moderne, surdimensionné sur le papier mais fragile dans les faits. Cet écart structurel ouvre la voie à une captation rapide des postes clés par des groupes restreints. Là où les constitutions affichent une séparation claire des pouvoirs, l’accès aux fonctions devient un enjeu de réseaux, de proximité, de loyautés personnelles. La France, laïcité patiente. Madagascar, laïcité comprimée La comparaison est éclairante si l’on observe la place du religieux. En France, la séparation de l’Église et de l’État est l’aboutissement d’un long processus qui traverse tout le XIXe siècle. Elle résulte d’un affrontement prolongé entre républicains, monarchistes, cléricaux et anticléricaux. La loi de 1905 est un compromis final, très débattu, que la société finit par intégrer. À Madagascar, la laïcité est proclamée dès la Constitution de 1992, puis réaffirmée en 2010. En moins de trente ans, l’île enchaîne indépendance, expérience socialiste, ouverture démocratique, et adoption d’un texte qui affirme à la fois l’État de droit, la séparation des pouvoirs et la neutralité religieuse. Mais ce geste normatif rencontre une réalité très différente. Les Églises jouent un rôle central dans la vie sociale, éducative et politique. Elles sont des acteurs de médiation, de contestation etde légitimation. La culture politique malgache reste profondément marquée par la référence religieuse et par le fihavanana, cette éthique des relations qui organise la vie communautaire. Dans ce contexte, l’État laïc proclamé dans la constitution cohabite avec des pratiques où les autorités religieuses interviennent dans les grandes crises, où les paroles de pasteurs, de prêtres, de responsables d’Église pèsent sur les choix politiques. La laïcité importée n’a pas connu le même temps long de conflictualité qui lui a donné sens en Europe. Présidentialisme instable et transitions à répétition Le cœur du

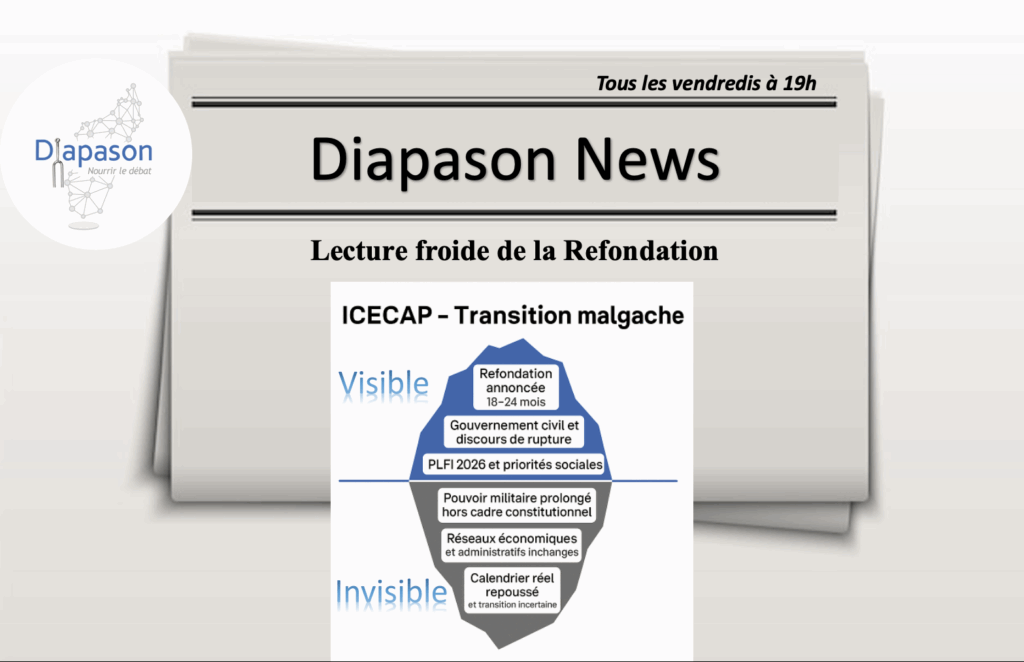

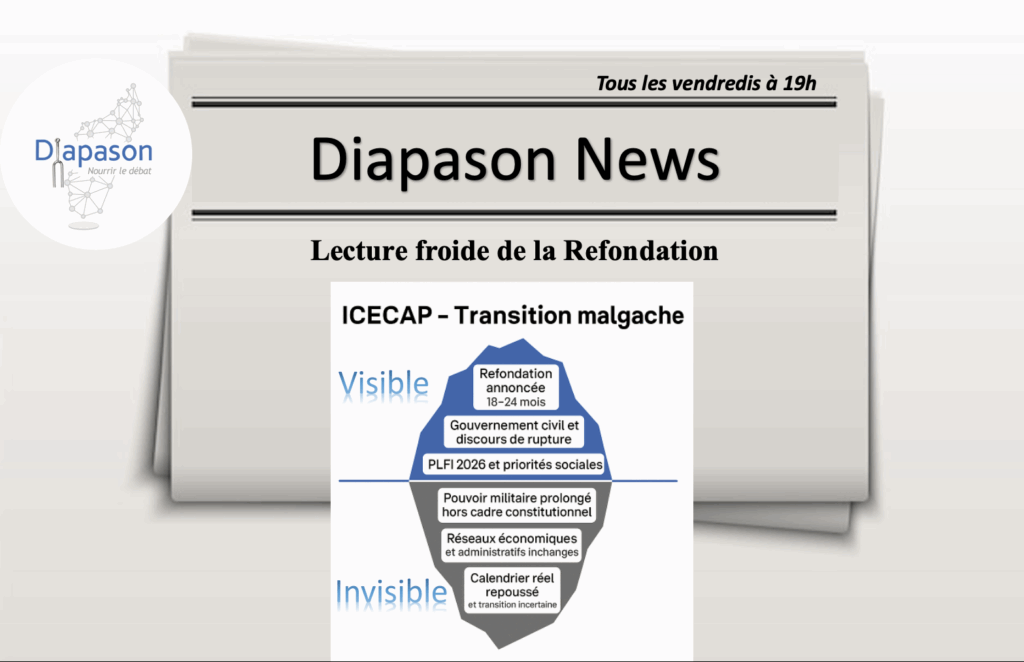

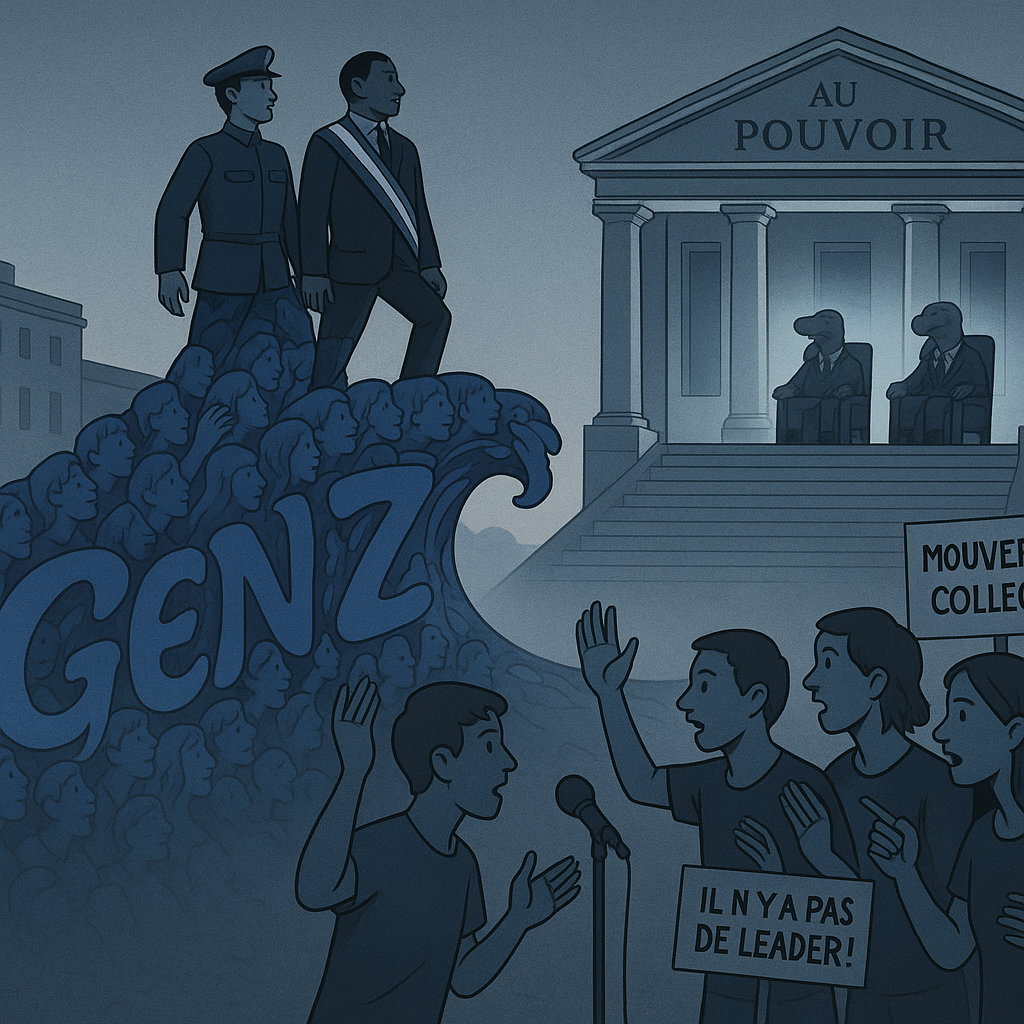

Date : 28/11/25 …et administratifs inchangés Introduction Il existe des moments rares où un pays semble flotter entre deux lectures possibles de son avenir. Madagascar traverse précisément cette zone d’indécision. Le renversement du pouvoir présidentiel, la mise en place d’un Président de la Refondation, l’apparition d’un gouvernement hybride à dominante civile mais encadré par un Conseil militaire, tout cela pourrait annoncer une rupture. Mais la rupture vraie se mesure moins aux discours qu’aux architectures réelles qui se mettent en place. Ces architectures ne se voient pas toujours dans les annonces officielles, elles apparaissent dans les détails, dans les mots utilisés, dans les silences aussi. Et dans la manière dont les institutions de l’État sont respectées ou contournées. L’interview accordée par le Président de la Refondation à une chaîne étrangère[1] a introduit une nouveauté majeure. Le pays n’entre pas dans une transition de dix-huit à vingt-quatre mois. Il entre dans une refondation de dix-huit à vingt-quatre mois, puis seulement ensuite dans une transition. Ce glissement sémantique change radicalement l’interprétation du calendrier. Il transforme ce qui devait être une transition immédiate en un processus en deux temps. Il étire l’horizon avant le retour à l’ordre constitutionnel. Il installe durablement le pouvoir militaire au cœur du processus. Le droit rappelle pourtant autre chose. L’article 53 de la Constitution de 2010, qui permet à la Haute Cour Constitutionnelle de constater la vacance de la Présidence de la République, a servi de base légale pour confier l’exercice du pouvoir au colonel Michaël Randrianirina. Le rôle de l’armée est clairement défini. Elle doit être neutre, républicaine et garante de la continuité de l’État. Elle ne gouverne pas. Elle intervient pour stabiliser, puis rendre rapidement le pouvoir aux autorités civiles. La décision HCC N°10/D3 du 14 octobre 2025 ne saurait être comprise autrement… L’armée peut agir pour empêcher le chaos mais elle n’a pas vocation à conduire une refondation politique de longue durée. Entre les déclarations du Président de la Refondation et l’exigence constitutionnelle, un écart apparaît. Un écart qui dessine les contours d’un moment politique délicat. C’est dans cet écart que se jouent les scénarios possibles pour Madagascar. L’analyse froide consiste à regarder ces scénarios sans passion, sans peur, sans attentes démesurées. Elle exige de retirer la surface et d’observer ce qui se construit sous l’eau, dans l’espace invisible de l’État. Un nouveau paysage politique créé par la refondation en deux temps L’interview du Président de la Refondation pose les bases d’un cycle inédit. Ce cycle ne correspond ni au modèle des transitions africaines classiques ni au cadre constitutionnel malgache. La logique affichée est simple. Première étape, une refondation de dix-huit à vingt-quatre mois. Deuxième étape, une transition qui viendra après ce premier bloc. Le processus électoral n’apparaît qu’à l’horizon lointain de cette seconde phase. Ce choix de vocabulaire n’est pas anodin. Il crée une impression d’ordre. Il organise le temps. Il donne l’idée d’un pays qui se construit avant de remettre les clés aux civils. Mais il déplace aussi le centre de gravité de la transition. Il la transforme en perspective. Il en fait une destination future. Le pays n’est pas encore en transition, il est dans une période préparatoire dirigée par l’armée. L’article 53 de la Constitution rappelle pourtant un principe. L’armée assure la continuité de l’État en cas de vacance. Elle ne redéfinit pas un modèle politique et institutionnel. Elle garantit le fonctionnement des institutions. Elle n’en crée pas de nouvelles sans passer par un cadre légal clair. La HCC a déjà jugé que l’armée n’a pas vocation à exercer un pouvoir prolongé hors du champ strict de la continuité. En combinant ces éléments, une première lecture apparaît. Le pays se trouve dans un temps militaire extraconstitutionnel. Ce temps repose sur des justifications de stabilité mais il ne s’appuie pas sur une base juridique solide. Il crée une zone grise. Et dans cette zone, tout dépendra de la manière dont le pouvoir (militaire) utilisera les dix-huit à vingt-quatre mois qui viennent. Le visible et l’invisible de la refondation Au niveau visible, Madagascar semble engager un effort de réorganisation. Un Président de la Refondation parle d’autorité morale. Un Premier ministre civil évoque la modernisation de l’État. Un budget priorise l’eau, l’électricité, la justice et l’éducation. La feuille de route annonce une nouvelle Constitution. La population observe. La Gen Z espère. Les partenaires extérieurs parlent de vigilance et de coopération conditionnelle. Au niveau invisible, les structures profondes restent inchangées. Le Conseil militaire concentre les pouvoirs régaliens. Les élites économiques continuent de contrôler les chaînes critiques de l’énergie, des mines, des douanes et des télécommunications. La dépendance financière aux bailleurs maintient un cadre budgétaire contraint et limite toute refondation profonde. Les mécanismes de corruption décrits dans l’Architecture de la dépendance n’ont pas été désactivés. Les institutions de contrôle sont présentes mais silencieuses. La justice ne s’est pas encore dotée d’outils pour traiter les spoliations massives des dix dernières années. Les réseaux politiques issus de l’ancien système se repositionnent. La refondation annoncée ne touche pas encore les piliers invisibles de l’État. Elle s’exprime dans le discours mais pas encore dans les structures. Ce décalage est central. Il explique pourquoi la trajectoire peut encore bifurquer. Il explique aussi pourquoi la Constitution devient un terrain stratégique. Et pourquoi la décision HCC N°10/D3 reste un repère incontournable pour ceux qui souhaitent garder une cohérence institutionnelle. Les précédents africains qui éclairent la situation malgache Les transitions africaines montrent un phénomène récurrent. Lorsque l’armée prend le pouvoir pour rétablir l’ordre, la durée de son intervention dépend rarement de la volonté affichée au début. Elle dépend des rapports de force. Elle dépend des réseaux qui se recomposent. Elle dépend des pressions extérieures. Elle dépend aussi de la capacité des sociétés civiles à structurer leurs revendications. Trois modèles dominent l’histoire récente du continent. Le premier est celui de la transition brève et contrôlée, menée pour éviter le chaos et remettre rapidement les civils en place. C’est le modèle constitutionnel. C’est aussi le modèle défendu par l’article 53. C’est le modèle promu par l’Union

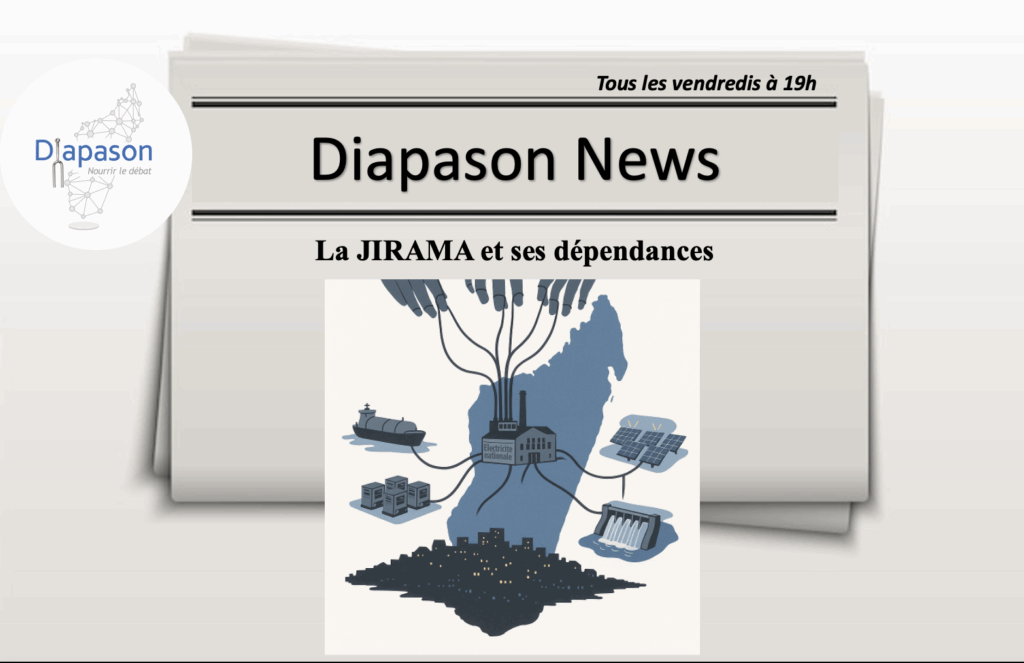

Date : 21/11/25 Introduction À Madagascar, chaque débat sur la JIRAMA (Jiro sy Rano Malagasy) remet la même réalité au jour. Derrière les coupures d’électricité, les dettes et les hausses de tarifs se cache une dépendance structurelle d’un État fragilisé vis-à-vis de quelques groupes privés qui contrôlent l’accès à l’énergie. Quand une minorité d’acteurs tient le carburant, les groupes électrogènes, une partie du solaire et de l’hydraulique, c’est toute l’économie qui se retrouve prise dans un étau. Une crise d’électricité qui dit la crise de l’État La JIRAMA est censée être la colonne vertébrale du système électrique. Dans les faits, elle est devenue le révélateur d’une crise plus large de l’État malgache. Moins de quatre Malgaches sur dix ont accès à l’électricité. Dans les zones rurales, la majorité du pays vit encore sans courant. Ceux qui sont raccordés subissent délestages, tensions de voltage et factures difficiles à payer. Les comptes de l’entreprise montrent un modèle qui ne tient plus. Le coût moyen de production du kilowattheure reste largement supérieur au tarif facturé aux clients. Chaque kWh vendu creuse un peu plus le déficit. Les pertes techniques et commerciales sont élevées. La dette envers les fournisseurs de carburant et de services s’empile et finit par peser sur le budget de l’État. Une part significative des ressources publiques sert à boucher les trous d’une compagnie qui ne parvient ni à investir, ni à moderniser son réseau. Pour garantir l’approvisionnement, la JIRAMA loue près de deux cents groupes électrogènes à des opérateurs privés. Ces contrats se chiffrent en dizaines de millions d’euros par an. À court terme, ils évitent l’effondrement du système. À moyen terme, ils enferment le pays dans une dépendance au fuel importé et à quelques fournisseurs capables d’avancer le carburant et de maintenir les machines en marche. L’électricité malgache est donc produite dans un triangle étroit. Une entreprise publique lourde et déficitaire. Des producteurs privés qui vendent leur courant via des contrats de long terme. Des distributeurs de carburant qui deviennent aussi créanciers de l’État. Tant que ce triangle reste en place, la crise de la JIRAMA n’est pas un accident mais le fonctionnement normal d’un système qui s’est construit sur la dépendance. Des groupes privés devenus incontournables Pour comprendre cette dépendance, il faut regarder qui tient aujourd’hui les principaux leviers de la production et de l’approvisionnement en énergie. Une partie du courant injecté sur le réseau provient de producteurs privés. Ils exploitent des centrales thermiques alimentées au fuel lourd et des fermes solaires qui vendent leur électricité à la JIRAMA via des contrats de long terme. Certains de ces acteurs louent aussi des groupes électrogènes à la compagnie publique ou à de grands consommateurs privés. D’autres sont en première ligne dans les projets hydroélectriques censés, demain, réduire le coût du kilowattheure. En parallèle, quelques grands distributeurs contrôlent l’importation et la distribution des carburants nécessaires au fonctionnement des centrales thermiques et des groupes électrogènes. Quand la JIRAMA n’a plus de trésorerie, ce sont eux qui acceptent ou non de livrer à crédit, de prolonger les délais de paiement, de maintenir les livraisons malgré les arriérés. Leur rôle dépasse alors la simple fourniture de fuel. Ils deviennent des créanciers clés de l’État. Ces groupes n’agissent pas dans l’ombre. Ils investissent, communiquent, signent des partenariats avec des institutions internationales et se déploient sur le continent. Ils sont présents dans l’énergie, mais aussi dans les télécoms, la banque, l’immobilier ou la grande distribution. Ils incarnent une partie du capitalisme malgache contemporain, structuré en conglomérats diversifiés, capables de mobiliser des financements importants et de dialoguer directement avec les bailleurs, les grandes banques et les gouvernements. Le problème n’est pas qu’ils existent ni qu’ils investissent. Le problème est la concentration des leviers stratégiques. Quand les mêmes groupes se retrouvent à la fois fournisseurs de carburant, loueurs de groupes électrogènes, producteurs d’électricité solaire ou thermique, partenaires dans de futurs barrages et parfois prêts à la JIRAMA, la frontière entre intérêt privé et intérêt général devient fragile. L’État ne négocie plus seulement avec des prestataires, il dépend de contreparties qui savent que leur position est devenue difficilement contournable. Dans ce paysage, la moindre tension contractuelle, la moindre rumeur de rupture de livraison ou de hausse des prix se transforme aussitôt en crise politique. Non parce que ces entreprises décideraient seules du sort du pays, mais parce que la faiblesse de la JIRAMA et l’absence d’arbitrage public fort leur laissent un poids disproportionné dans le fonctionnement quotidien du système électrique. Une minorité très visible dans un pays qui s’appauvrit Dans ce paysage énergétique, un élément saute aux yeux. Les principaux conglomérats qui occupent le devant de la scène appartiennent à une micro-élite économique issue, pour certains, de familles d’origine indo-pakistanaise installées de longue date à Madagascar. Ils sont quelques dizaines à la tête de groupes présents dans les carburants, l’électricité, la grande distribution, l’immobilier, la banque ou les télécoms. Ils voyagent, lèvent des fonds, s’affichent dans les classements de fortunes africaines et participent aux grands forums internationaux. Face à eux, la majorité des Malgaches voit son niveau de vie stagner ou reculer. En un demi-siècle, le pays est passé d’un revenu par habitant comparable à celui de certains pays émergents à l’un des plus bas du monde. L’accès à l’électricité, à l’eau potable, à un emploi stable reste hors de portée pour une grande partie de la population. Les coupures de courant ne sont pas qu’un désagrément technique. Elles renchérissent le coût de la vie, détruisent des stocks, empêchent l’émergence de petites industries locales et alimentent un sentiment d’injustice devant la réussite de quelques-uns. Il est pourtant essentiel de ne pas transformer ce contraste en procès d’une communauté. La catégorie « Karana » recouvre une réalité très diverse. La plupart de ses membres n’ont aucun accès aux grands marchés publics, n’importent pas de carburant, ne possèdent ni centrale solaire ni tour de bureaux. Ils tiennent des épiceries, des ateliers, des petits commerces de quartier, souvent dans les mêmes conditions de vulnérabilité que leurs voisins. Ce qui compte ici n’est

Date : 14/11/25 Introduction En 1960, dix-sept pays africains accédaient à l’indépendance. Trente-quatre au total durant la décennie. Ce fut l’année symbole d’une génération politique, celle des drapeaux neufs, des hymnes et des Constitutions qui portaient la promesse d’un État souverain. Soixante-cinq ans plus tard, les trajectoires de ces pays se ressemblent autant qu’elles diffèrent. Derrière les récits nationaux s’observe un même cycle : indépendance politique, dépendance économique, alternance entre ouverture et autoritarisme, puis résurgence de mouvements sociaux réclamant une refondation. C’est à cette étape que se trouve aujourd’hui Madagascar. Après la séquence de 2025 et l’investiture du Président de la Refondation de la République, le pays s’engage dans une transition qui promet de reconstruire l’État tout en restant prisonnière de contraintes économiques et institutionnelles profondes. Ce parallèle n’est pas qu’historique ; il est systémique. Du Ghana des années 1980 au Burkina Faso d’aujourd’hui, en passant par la Tunisie post-2011 ou le Rwanda de la reconstruction, la question demeure : comment passer d’une promesse de rupture à une transformation mesurable ? Comment convertir un élan populaire en méthode de gouvernance ? Et surtout, comment sortir du provisoire ? L’article précédent, L’Afrique et ses transitions[1], décrivait le choc entre promesse politique et contrainte budgétaire. Cet article poursuit l’analyse à une échelle plus large : il observe le pays comme un système et situe ce système dans le continent. Comprendre où en est Madagascar, c’est comprendre où en sont ces indépendances devenues transitions permanentes. De la promesse à la méthode L’histoire récente de Madagascar illustre la difficulté universelle des transitions : transformer un élan en architecture. L’investiture du Président de la Refondation en octobre 2025 a clos la phase émotionnelle du renversement, de l’attente et de la colère pour ouvrir celle de la construction. Cette construction, comme dans tant d’autres transitions africaines, commence sans plan directeur, sans base de ressources et avec un appareil d’État fragilisé par des décennies d’ajustements et de clientélisme. Les premières semaines ont donné des formes : un gouvernement de vingt-neuf ministres, un discours d’apaisement et quelques annonces de réorganisation. Mais la méthode reste à inventer. La refondation doit dépasser le symbole ; elle implique un changement de processus, pas seulement de visages. Trois critères, constants dans toutes les transitions africaines, résument le défi : la légitimité de la procédure, la capacité d’action et la vision mesurable. Une transition se fonde sur l’inclusion et non sur la force. Sans cadre clair, elle devient une parenthèse. Refonder, c’est administrer, ce qui exige des institutions solides, des moyens stables et des décisions exécutées. Toute refondation a besoin d’un horizon vérifiable, d’un calendrier, d’indicateurs et de bilans publics. Ces trois dimensions forment la base d’une lecture systémique. Là où le Rwanda a privilégié la centralisation, la Tunisie a choisi le dialogue ; là où le Ghana a imposé la rigueur économique, le Burkina Faso a tenté de restaurer la confiance armée-civile. Madagascar en est encore au réglage institutionnel : elle a nommé, réorganisé, promis, sans encore synchroniser. Le pays se situe ainsi entre la promesse de rupture et l’apprentissage de la méthode. C’est cette zone intermédiaire, incertaine mais décisive, qu’observe cet article : un État appauvri mais éveillé peut-il se reconstruire sans retomber dans le recyclage ? Trois types de transitions africaines : miroir pour Madagascar En soixante ans, l’Afrique a connu plusieurs cycles de refondation. Les scénarios se répètent, mais leurs issues diffèrent selon la méthode. Trois modèles dominants se dégagent : la reconstruction, la stabilisation et la régénération. Tous affrontent la même équation : restaurer la confiance entre l’État et la société. Compte des transitions Madagascar totalise sept transitions majeures depuis 1960 selon le périmètre ci-dessus. La plupart des pays africains ont connu entre deux et quatre transitions comparables depuis l’indépendance. Madagascar se situe donc au-dessus de la moyenne continentale. Les transitions de reconstruction : bâtir avant de voter Elles naissent du chaos : Ghana des années 1980, Rwanda après 1994, Éthiopie au tournant du siècle. Ces États ont reconstruit leurs institutions avant de parler de pluralisme. La priorité fut l’ordre, la planification et la maîtrise du territoire. Le Ghana de 1983, sous Rawlings, a imposé une discipline budgétaire soutenue par les institutions internationales. Le Rwanda a misé sur la centralisation et la performance administrative. Leur force fut la méthode plutôt que le débat ; leur faiblesse, la tendance à remplacer la délibération par la discipline. Les transitions de stabilisation : l’entre-deux incertain Ce modèle, dominant au Sahel, combine légitimité fragile et discours de redressement national. L’armée ou une élite technocratique prend le relais en promettant de rétablir l’ordre avant la réforme. En pratique, la stabilité devient une fin en soi, le recyclage élitaire remplace la transformation. Madagascar partage plusieurs traits de ce modèle : pouvoir civilo-militaire, coalition composite, gouvernance encore verrouillée. Les transitions de régénération : reconstruire par la participation Elles sont rares mais éclairantes. Elles mettent la société civile au centre. La Tunisie de 2013 a évité le basculement grâce à un Dialogue national réunissant syndicats, patronat et juristes. Le Kenya post-2007 a suivi la même logique de reconstruction à partir du terrain. Leur atout fut la délibération publique comme instrument de stabilité ; leur faiblesse, la lenteur et la fatigue citoyenne. Comparaison et synthèse Ces trois trajectoires montrent que la refondation n’est pas un acte mais une ingénierie politique. Son succès repose sur l’articulation entre légitimité, capacité et vision. Madagascar n’est plus dans le chaos mais n’a pas encore trouvé sa méthode. Elle entre dans cette zone technique où les transitions se gagnent ou se perdent. Le pays oscille historiquement entre stabilisation et reconstruction avec une seule séquence de régénération véritablement assumée au début des années 1990. La séquence ouverte en 2025 peut marquer un basculement vers la régénération si trois conditions deviennent mesurables : – un forum de médiation institutionnalisé, – une transparence budgétaire régulière, – un calendrier de sortie borné. Sans ces ancrages, la trajectoire risque de prolonger la logique de stabilisation qui caractérise la majorité des transitions malgaches. Où se situe Madagascar

Date : 07/10/25 Introduction Dans l’Afrique des années 2020, le mot transition est devenu familier. Il désigne un entre-deux où le pouvoir change de costume sans toujours changer de nature. Les chefs de transition se déclarent civils, ils s’installent dans la durée, et les promesses de refondation se dissolvent dans la gestion des privilèges. À Madagascar comme ailleurs, la question centrale est simple. Comment éviter que chaque élan populaire se transforme en recyclage du système. La grille du Piège Népal[1] aide à comprendre cette dérive. Une révolution sincère devient captation institutionnelle lorsqu’elle n’est pas protégée par le droit, la transparence et la reddition de comptes. Transitions militaires en Afrique de 2020 à 2025 Au Gabon, le général Oligui Nguema a organisé sa propre élection après dix-huit mois de transition. En Guinée, la junte au pouvoir depuis 2021 repousse les élections et judiciarise la critique. Au Mali et au Niger, la priorité sécuritaire remplace le calendrier politique. Au Burkina Faso, les enlèvements d’activistes et de journalistes ponctuent un régime justifié par la guerre. Partout, la même mécanique se met en place. Promesse de restauration, puis consolidation autoritaire, puis normalisation de l’exception. Madagascar dans le miroir continental En octobre 2025, le mouvement Génération Z, né autour de l’eau et de l’électricité, a ouvert une séquence inédite. Démission du gouvernement civil, intervention de la CAPSAT, investiture d’un colonel au nom de la refondation. Promesse d’une transition de dix-huit à vingt-quatre mois. Suspension par l’Union africaine. Méfiance des bailleurs. Centralisation du pouvoir à la Présidence. Quatre risques dominent selon nos travaux. Civilianisation du chef de transition. Probabilité à douze mois estimés à 80%. Glissement calendaire. Probabilité à douze mois estimés à 75%. Réduction de l’espace civique. Probabilité à douze mois estimés à 80%. Captation institutionnelle durable. Probabilité à douze mois estimés à 90%. Le scénario dominant est une civilianisation contrôlée. La transition devient un régime militaire administratif avec façade civile. Le piège Népal Le dossier Népal de Diapason décrit une mécanique en neuf temps. Soulèvement populaire, euphorie, arbitrage armé, bataille de perception, reconfiguration du droit et des calendriers, prolongation, essoufflement, normalisation de l’exception, recyclage du système. Madagascar se situe entre les stades quatre et cinq. L’arbitrage armé est acté, la bataille du récit est lancée, la reconfiguration des règles s’installe. La refondation promise se superpose à un discours d’ordre. La jeunesse qui a porté la rupture risque d’en devenir le décor. Pourquoi autant de militaires Depuis novembre 2025, la militarisation de l’appareil d’État est manifeste. Des officiers sont placés à la sécurité intérieure, au renseignement, à la justice, à la communication et aux finances. Cette configuration ne relève plus de l’urgence. Elle traduit une volonté de durer. Raison Objectif réel Risque associé Contrôle de la coercition Maîtriser la rue et prévenir les contre-pouvoirs Réduction de l’espace civique Efficacité opérationnelle Produire une image d’ordre et de rapidité Marginalisation des compétences civiles Maîtrise de l’information Centraliser communication et renseignement Construction d’un récit officiel Protection budgétaire Sécuriser les flux financiers sensibles Opacité des marchés publics Préemption électorale Se placer en arbitre du futur scrutin Avantage décisif au moment des élections La transition devient une matrice de pouvoir militarisé. La discipline remplace la redevabilité. Ce phénomène n’est pas une singularité africaine Des exemples existent ailleurs. La Thaïlande, les Fidji, l’Égypte ou le Pakistan ont connu la civilianisation du chef de junte et le verrouillage du jeu politique. D’autres pays ont brisé ce cycle. Pays Période Mécanisme clé Résultat Portugal 1974 à 1976 Nouvelle Constitution et élections rapides Démocratie consolidée Corée du Sud 1987 à 1988 Réforme constitutionnelle et présidentielle directe Transition bouclée en un an Chili 1988 à 1990 Plébiscite No et transfert pacifique Alternances multiples et justice transitionnelle Ghana 1992 à 2000 Constitution puis alternance effective Stabilisation institutionnelle Indonésie 1998 à 2002 Commission anticorruption avec tribunaux spécialisés Dissuasion et pluralisme durable Gambie 2016 à 2017 Pression régionale crédible Sortie pacifique d’une dictature Leur point commun est clair. Une règle du jeu écrite. Un calendrier court. Des arbitres crédibles. Des institutions anticorruption qui possèdent de réels pouvoirs. La corruption, cœur du piège Aucune transition n’échappe à la tentation de la rente. Les pays qui ont rompu le cycle ont traité la corruption avant la consolidation politique. – Portugal : confiscation rapide d’avoir illégaux et affectation à des usages publics. – Indonésie : commission KPK et tribunaux spécialisés. – Chili : loi de transparence et contrôle public des contrats. – Ghana : réforme des marchés publics et traçabilité des procédures. – Libéria : supervision externe temporaire sur les flux sensibles. – Gambie : commissions de vérité et de recouvrement d’avoir. La leçon de l’histoire du monde est simple. Agir dans les cent premiers jours. Récupérer les fonds. Publier les décisions. Sanctionner les délits. Sans actes visibles, la transition devient un marché d’entre soi. L’anti-piège corruption pour Madagascar Cinq leviers concrets sont immédiatement mobilisables. Récupérer les avoirs : confiscation judiciaire et affectation à un Fonds d’urgence Eau et Électricité avec reporting public. Créer une agence à dents* : cellule Poursuites et Marchés adossée à une chambre spécialisée. Priorité aux marchés à haut risque. Rendre l’État transparent : transparence active obligatoire sur budgets, contrats et indicateurs de service public. Sécuriser les marchés publics : standardisation des procédures, audits trimestriels, publication systématique. Installer un filet externe limité : supervision technique partagée sur les douanes, le carburant et la JIRAMA. * Dans le vocabulaire Diapason, une « agence à dents » désigne une institution anticorruption dotée d’un véritable pouvoir contraignant, contrairement aux organes symboliques ou consultatifs. Définition complète Agence à dents : organisme public indépendant disposant de prérogatives effectives d’enquête, de poursuite et de sanction, avec un accès direct à la justice et une obligation de transparence. Caractéristiques principales Pouvoirs juridiques réels : l’agence peut ouvrir des enquêtes, convoquer, saisir, geler ou confisquer des biens. Autonomie institutionnelle : son budget et ses nominations ne dépendent pas exclusivement de l’exécutif. Chaîne judiciaire intégrée : existence de tribunaux spécialisés ou de chambres anticorruption qui traitent ses dossiers rapidement. Reporting public : publication régulière des enquêtes, condamnations et montants récupérés. Exemples de référence : KPK

Date : 31/10/25 Introduction Un Premier ministre contesté par son passé. Un discours présidentiel de refondation. Un gouvernement mêlé où coexistent profils controversés et ministres reconnus pour leur probité. Le pays demande des preuves simples et visibles. Le premier test est déjà là avec le PLFI 2026 approuvé peut-être trop vite. Le PLFI 2026 est le Projet de Loi de Finances Initiale pour l’exercice budgétaire 2026 de Madagascar. Il fixe, pour l’année, les ressources et les charges de l’État, les équilibres budgétaires et de financement, ainsi que les priorités de dépenses par missions et programmes. Il est élaboré par le ministère chargé des Finances, approuvé en Conseil des ministres, puis transmis au Parlement pour adoption et promulgation. Le dossier comprend généralement le rapport économique et financier, les mesures fiscales, les plafonds par ministère et la programmation de la dette. Il se distingue d’une loi de finances rectificative qui ajuste le budget en cours d’année, alors que la loi de finances initiale ouvre l’année et en fixe l’architecture de référence. Un amendement dudit PLFI 2026 viendra, certainement, et ultérieurement pour contrebalancer cet état de fait. La confiance ne viendra pas des mots. Elle naîtra de résultats mesurables et de données ouvertes. Le fait politique Le gouvernement est installé avec vingt-neuf portefeuilles. La confiance reste conditionnelle et dépend de preuves hebdomadaires que l’on appréciera par la suite. La Primature fixe le cap : le ministère de la Refondation traduit ce cap en objectifs, calendriers et données publiques. Le bloc régalien : Intérieur, Décentralisation, Sécurité publique, Défense, Gendarmerie, Justice, Communication. Avoir un code de conduite, décrire la chaîne de responsabilité, avoir un relevé hebdomadaire des incidents et faire un calendrier d’audiences anti-corruption. L’économie : Économie et Finances, Énergie et Hydrocarbures, Eau, Assainissement et Hygiène, Mines et Ressources stratégiques, Commerce et Consommation, Industrialisation et développement du secteur privé. Avoir moins de coupures, respecter des horaires fiables, publier les volumes de carburant, publier les contrats en ligne, faire les premiers audits. L’appui : Transports et Météorologie, Aménagement et Foncier, Travail et Fonction publique, Développement numérique et Télécommunications. Lever les goulets logistiques, tracer les ressources humaines critiques, ouvrir les canaux numériques. Le social : Santé, Éducation, Enseignement, Agriculture et Élevage, Population et Solidarité, Tourisme, Pêche et Économie bleue, Environnement. Choisir les diagnostics prioritaires et assurer la continuité des services. La diplomatie : faire un calendrier public et ouvrir les jeux de données. Le discours de rupture face au passif Le Président de la Refondation parle de souveraineté, de justice et de transparence. Les mots sont justes. Le pays n’évalue pas un lexique. Le pays évalue une capacité à faire. La crédibilité repose sur une architecture visible de décision. Objectifs : Chiffres / Calendriers. Responsables : Chaque semaine doit produire une preuve. Chaque mois doit montrer un progrès pour rassurer une base qui pour l’instant reste dans un sentiment de défiance. Un Cabinet mêlé – Risque et opportunité Le Cabinet mêle deux lignes qui se contredisent souvent. La Primature promet la rupture, tandis que l’appareil administratif reste celui d’hier. Le ministère chargé de la Refondation affiche des objectifs publics, mais la validation accélérée du PLFI 2026 a suivi une logique de continuité. Le bloc régalien dit garantir l’État de droit, alors que l’équilibre entre Intérieur, Sécurité, Défense et Communication peut affaiblir la Justice si les règles ne sont pas publiées. Le pôle économique annonce des résultats rapides sur l’énergie et l’eau, mais dépend encore des chaînes d’approvisionnement, des arriérés et des contrats hérités. Les Affaires étrangères recherchent l’adhésion des partenaires, mais l’adhésion intérieure reste fragile faute de consultation ouverte. L’ambiguïté centrale est là. La refondation s’énonce au sommet et s’exécute dans des ministères encore traversés par les routines de l’ancien cycle. Le peuple et ses priorités La confiance naît d’améliorations concrètes. De l’eau qui arrive. De la lumière qui tient. D’un calendrier de délestage respecté. D’un responsable identifié qui répond aux questions. Les indicateurs et les jeux de données doivent être publiés dans un format simple et réutilisable. Le citoyen doit pouvoir vérifier par lui-même. La Génération Z – Énergie civique et recomposition La Génération Z a été tenue à distance des consultations. Elle doit se réinventer pour peser. L’horizontalité a permis la mobilisation. Elle limite la capacité d’exécution. Un noyau délégué et mandaté peut coexister avec une base ouverte. Des rituels de décision simples. Un secrétariat de méthode. Des représentants révocables. Des passerelles avec la diaspora et les corps intermédiaires. Sans cela, la vague se disperse et laisse d’autres écrire le récit. Financer la transition sans renier la souveraineté Les finances publiques abordent la transition avec un déficit structurel et une trésorerie fragile. Les recettes restent volatiles et concentrées sur quelques postes douaniers. La masse salariale et les subventions énergie saturent l’espace budgétaire, tandis que des arriérés persistent sur la chaîne eau et électricité. L’investissement utile recule au profit de dépenses incompressibles. Les partenaires techniques et financiers ont suspendu des appuis budgétaires ou avancent avec prudence. La défiance tient à la qualité des comptes, aux procédures de passation et au signal institutionnel envoyé par la séquence politique. L’approbation précipitée du PLFI 2026 sans débat crédible n’a pas rassuré. Sortir de l’ornière exige un plan de trésorerie transparent, un audit des arriérés, des priorités réalistes et des données ouvertes. Trois leviers existent. Redéploiement budgétaire : Mettre en tête les dépenses à effet rapide sur eau et électricité. Geler le non essentiel. Apurer les arriérés qui bloquent la production. Recettes immédiates : Cibler quelques points douaniers à fort rendement. Mesurer. Publier. Sécuriser. Outils de pont transparents : Un fonds d’urgence borné dans le temps avec gouvernance indépendante. Publication intégrale des termes et contrôle externe. La diaspora peut contribuer si la traçabilité est totale et si l’usage des fonds est vérifiable. Les partenaires extérieurs observent Les partenaires attendent des signaux de droit et des chiffres. Ils ne trancheront pas sur un récit. Ils réagiront à des preuves. Un calendrier public de soixante jours comme annoncé par le Président, respecté et documenté, vaut plus que des discours. La crédibilité vient d’abord de l’intérieur. Conclusion : La promesse ou la preuve

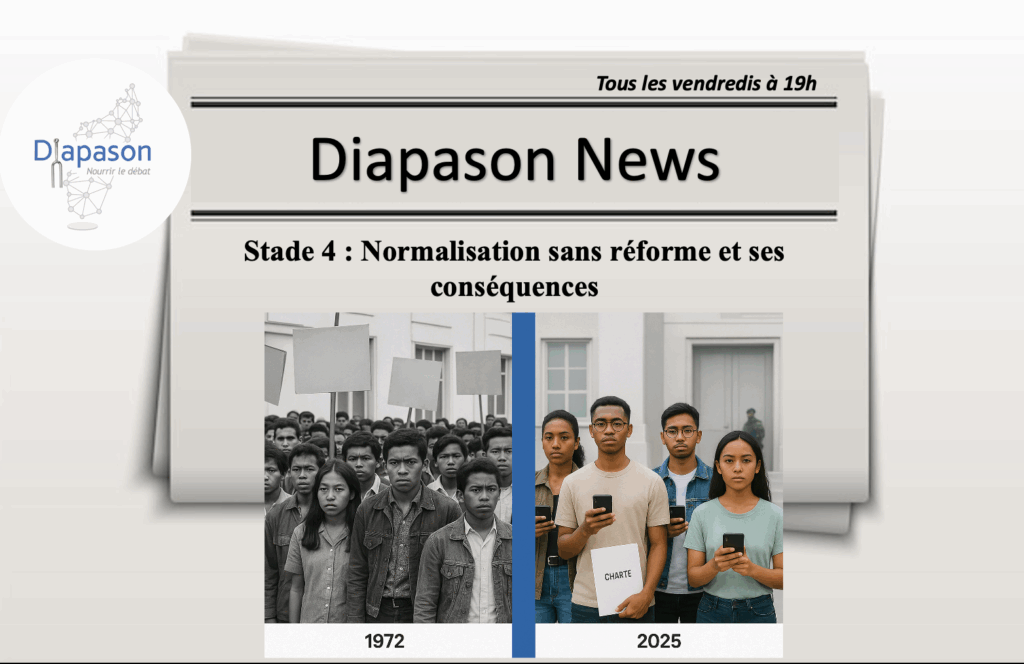

Date : 24/10/25 Légitimité fragile, finances contraintes, géopolitique opportuniste Introduction En quelques jours d’octobre, la dynamique est passée de la rue aux institutions. La jeunesse a donné l’impulsion, l’appareil d’État a repris l’agenda. Un colonel a prêté serment devant la Haute Cour constitutionnelle. Un Premier ministre civil a été nommé. L’Union africaine a suspendu Madagascar et l’Organisation des Nations unies a condamné un changement anticonstitutionnel. La normalisation avance, la réforme recule. La vérité politique se lira désormais dans trois registres concrets. La légitimité. La caisse publique. Le quotidien de l’eau et de l’électricité. Les faits solides qui encadrent le moment Le 17 octobre, le colonel Michaël Randrianirina a été investi président à Antananarivo par la Haute Cour constitutionnelle. Cette investiture intervient après des semaines de mobilisation de jeunes sur l’eau et l’électricité et après le basculement d’unités d’élite. L’Union africaine a suspendu Madagascar le 15 octobre. Le 16 octobre, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies a condamné un changement anticonstitutionnel et appelé au retour à l’ordre constitutionnel. Le 20 octobre, Herintsalama Rajaonarivelo a été nommé Premier ministre. Dans l’opinion, l’ex-filtration d’Andry Rajoelina par un aéronef militaire français a ravivé le procès en perte d’influence de Paris. Ces éléments dessinent une transition sous examen international et sous pression intérieure. La jeunesse, d’une force sociale à une apprentie en politique La génération qui a rempli la place publique n’a pas disparu. Elle change de terrain. Elle passe de l’émotion à l’écriture. La Charte en préparation condense des valeurs : – Dignité, – Accès à l’eau, – Accès à l’électricité, – Refus de la corruption. Ce texte n’offre pas le pouvoir. Il peut donner la légitimité s’il agrège au-delà du noyau militant des partenaires sociaux, des communes, des syndicats, des petites entreprises et la diaspora. La deuxième vague n’est pas un raz de marée. C’est un chantier. Elle se mesurera à 3 et 6 mois. Le stade 4. Normaliser sans réformer La séquence qui s’ouvre recompose le sommet sans modifier les ressorts. On rassure les appareils. On reconduit des profils qui connaissent les codes. On parle d’ordre plutôt que de transformation. Les centres de gravité restent concentrés dans l’énergie, les télécoms, la finance et la santé. L’effet immédiat est une stabilisation des procédures. L’effet différé est un décalage avec la demande sociale qui a mis la jeunesse en mouvement. Le risque est clair. Une normalisation qui fige les dépendances structurelles. La règle et le réel. Une présidentielle en 60 jours sans garantie de qualité La Constitution prévoit selon l’article 53, après la constatation de vacance par la Haute Cour constitutionnelle, une élection présidentielle dans un délai de 30 à 60 jours. La lettre est claire. La faisabilité l’est moins. Les défauts récurrents des fichiers, des contentieux, de la logistique et de l’éducation civique ne se corrigent pas en quelques semaines. Tenir la date sans garanties de qualité reviendrait à rechercher une légitimité en surface. Le bon chemin consiste à reconnaître l’écart entre le texte et la capacité opérationnelle, puis à bâtir une trajectoire négociée qui protège le droit et la confiance. Le verrou budgétaire. Pourquoi la longue transition est hors de portée La transition a un coût. L’État dispose d’une marge étroite. Le secteur électrique concentre la contrainte. Les analyses des institutions financières décrivent une compagnie publique d’eau et d’électricité à faible rendement, avec pertes techniques et commerciales élevées, tarifs en dessous des coûts et un accès encore limité au réseau[1]. Ces facteurs créent un fardeau quasi budgétaire qui évince les dépenses sociales. Sans gains visibles et sans transparence sur l’exécution, une transition de 18 à 24 mois dégraderait l’adhésion sociale. Les partenaires appellent à des réformes ciblées et à un redressement crédible. La corruption perçue et l’opacité. La confiance perdue coûte plus cher Les rumeurs de valises, les soupçons sur les circuits de financement politique, les arbitrages non expliqués alimentent une défiance ancienne. Les indicateurs internationaux placent Madagascar dans une zone de forte perception de corruption. Dans un moment de transition, une seule ligne de flottaison existe : – La transparence. – Déclarations de patrimoine pour les décideurs. – Registre public des intérêts. – Publication des nominations avec critères. – Registre des contrats et des marchés publics. – Traçabilité des flux dans l’énergie et dans les achats. Sans ces garde fous, la normalisation devient un couvercle. Elle n’est pas une refondation. La géopolitique s’invite. Une place vacante attire les acteurs La suspension par l’Union africaine et la condamnation par l’Organisation des Nations unies créent un déficit de reconnaissance. La France est perçue à travers l’épisode d’exfiltration. Dans cet interstice, d’autres puissances s’installent. La Russie a multiplié les contacts et les signaux. Des rencontres officielles ont été publiées. La nouvelle présidence communique sur l’ouverture à des partenariats « gagnant-gagnant ». Ce n’est pas de la bonté. C’est l’intérêt bien compris. Les places financières de Maurice et de Jersey[2], et leurs administrateurs de fonds, fonctionnent comme des conduits d’investissement. L’architecture d’influence se lit autant dans les communiqués que dans les domiciliations. Revenir au réel. Eau, électricité, dignité Le déclencheur de la crise est toujours là. Coupures longues. Pénuries d’eau. Prix qui écrasent les ménages. Les diagnostics existent. Des solutions exigent ciblage et exécution. Trois priorités pour trois mois : – Premièrement, continuité électrique minimale dans les hôpitaux et les services vitaux avec groupes et carburant sous contrôle. – Deuxièmement, eau potable sécurisée dans des communes pilotes avec citernes, pompes et distribution surveillée par des comités locaux. – Troisièmement, contrôle citoyen des achats de carburants et des arriérés, publication mensuelle d’un état d’exécution. Ces gestes modestes ont un effet politique majeur. Ils montrent un État qui sert. La deuxième vague de la jeunesse. Le temps des preuves La fenêtre spectaculaire s’est refermée. La seconde vague se gagnera sur des preuves. 3 à 6 mois pour transformer une Charte en contrat civique. Méthode simple : – Une coalition eau et électricité par districts, avec maires, syndicats, techniciens, petites entreprises et diaspora. – Un tableau de bord hebdomadaire accessible sur mobile basique. – Une équipe juridique qui traite en amont

Date : 21/10/25 La mouvance se réinvente, le fond change – De l’émotion à la méthode. Introduction Le 17 octobre 2025 marque un tournant. Un colonel inconnu du grand public quelques semaines plus tôt prête serment à Antananarivo. La scène est solennelle. Elle fige une réalité ambivalente. Les formes de la démocratie restent visibles. La substance est disputée. Les institutions affichent la continuité. Les règles ont été bousculées. C’est dans cet espace d’ambiguïté que naissent les démocratures. Ces régimes qui conservent les habits de la démocratie tout en neutralisant ses contre-pouvoirs. À Madagascar, la question n’est plus théorique. Elle se pose maintenant, à chaud. Recyclage en cours Depuis le 17 octobre, la chronologie est limpide. La Haute Cour constitutionnelle accueille l’investiture du colonel Michaël Randrianirina, devenu chef de l’État après l’éviction du président Andry Rajoelina, sur fond de mobilisation juvénile et de défections dans les forces de sécurité. L’Union africaine suspend immédiatement Madagascar. L’Organisation des Nations unies condamne l’interruption anticonstitutionnelle de l’ordre démocratique et appelle à un retour rapide aux règles communes. Le 20 octobre, le nouveau chef de l’État nomme un Premier ministre civil, Herintsalama Rajaonarivelo. L’exécutif promet une transition assortie d’élections dans un horizon de 18 à 24 mois. Ces faits sont établis. Ils structurent la situation présente. (Reuters) Cette séquence ouvre la page du gouvernement à construire. Un premier acquis est acté. La nomination d’un chef de gouvernement civil. Le signal est clair. Le pouvoir veut afficher une civilianisation de façade ou réelle. Le choix du Premier ministre est évidemment un choix stratégique ; on habille la fonction avec un homme issu du milieu des affaires et de l’entreprenariat notamment pour montrer que l’on est proche du peuple. Tout se jouera désormais dans les arbitrages à venir : – Répartition des portefeuilles régaliens. – Règles écrites de la période de transition. – Calendrier électoral publiquement opposable. – Degré de neutralité des organisateurs du scrutin et des juges de l’élection. – Nature de la relation avec l’Union africaine et les partenaires alors que la suspension demeure. La composition du cabinet livrera un premier verdict. La présence ou non d’acteurs issus de la contestation sociale dira la volonté d’élargir la base de légitimité. Les premiers décrets fixeront la mesure de cette promesse. L’écart entre l’annonce et l’action sera scruté. Le grand roque Côté mouvement social, la Génération Z paie aujourd’hui un déficit de légitimité politique classique. Le mouvement a produit une vision. Il n’a pas converti cette vision en adhésion massive et formalisée. La feuille de route est arrivée avant la signature de la charte par le pays profond. Dans l’accélération des événements, la Gen Z a mis la charrue avant les bœufs en allant directement dans le côté opérationnel de leur vision (feuille de route) sans avoir validé l’acceptabilité de leur vision par la population. Ladite Charte Gen Z Madagascar incarne les valeurs et la vision de la Gen Z et elle en constitue le langage commun. Elle relie entre citoyens, organisations et institutions en tant que contrat social civique qui engage chacun à des devoirs de transparence, de redevabilité et de service du bien commun. Elle réveille la mémoire des jours de révolte populaire, des visages perdus, des blessés, des familles marquées par la douleur, et rappelle le pourquoi de cette mobilisation. Ceux qui sont sortis dans la rue ne l’ont pas fait pour permettre un recyclage élitaire ni pour nourrir l’enrichissement d’une minorité qui préserverait un système corrompu. Rappelons que le mouvement de la Gen Z a ancré ses valeurs dans la douleur quotidienne et réelle de leur vie ; le droit d’accéder à l’eau, à l’électricité et à la dignité. La Charte fixe un mandat clair : – Empêcher ce recyclage, – Protéger les libertés, – Recentrer l’action publique sur la dignité, l’eau, l’électricité et les services essentiels, et mettre fin à l’impunité. Elle est à la fois boussole et garde-fou pour que le sacrifice consenti ouvre enfin la voie d’un changement réel. De l’émotion à la méthode Le nouveau pouvoir a ensuite nommé un Premier ministre sans consultation visible de la force sociale qui a rendu cette transition possible. Le mouvement se retrouve donc sur la défensive. Le risque est celui : – D’un recyclage, – Les mêmes méthodes, – Les mêmes réseaux, – De nouveaux visages, – Une rhétorique de refondation, – Une pratique du contrôle L’expérience régionale l’enseigne. Les transitions ouvertes par la rue se referment vite quand la méthode n’est pas verrouillée par des garanties simples et publiques. Pour comprendre la dynamique, Diapason propose un cadre en neuf stades. La situation malgache se situe au stade 4 : Le recyclage élitaire. La traduction institutionnelle de la crise se fait d’en haut. Le calendrier est étiré. Les contre-pouvoirs ne sont pas encore garantis. Les promesses dominent les preuves. Tant que ces marqueurs persistent, la rupture reste un horizon et non un présent. Que faudrait-il pour passer au stade 5 ? La rupture réelle se mesure à des seuils simples et vérifiables. Un calendrier court et opposable. Un scrutin sous 30 à 60 jours, selon l’article 53 de la constitution, avec : – Une instance de suivi indépendante et reconnue par la société civile. – Un gouvernement de mission non candidat. – Un mandat écrit. – Des compétences limitées. – Une publication des règles. – Un garant neutre pour l’organisation du vote et le contentieux. – Des mesures tangibles sur les priorités vitales qui ont déclenché la colère. L’eau et l’électricité. – Un tableau de bord hebdomadaire public avec des résultats visibles. – Un moratoire assorti d’un audit sur les contrats régaliens et les dépenses d’urgence. – Une désescalade sécuritaire qui protège l’espace civique et permet aux observateurs de travailler. Sans ces verrous procéduraux, la transition glisse vers un entre-deux confortable pour les élites. Le pays reste au stade 4. Trois rappels s’imposent : – Vision sans adhésion de la population (Charte Gen Z) – Procédure méprisante du Président nouvellement investi – Mauvais calcul politique de ceux qui ont été portés par la vague Gen Z → La vision doit

Date : 17/10/25 Introduction La Génération Z a ouvert une brèche civique. Le premier objectif est atteint avec le départ du président. Dans le même mouvement, une double captation du pouvoir s’est engagée par une partie de l’appareil militaire et par des acteurs politiques installés. Le choix est désormais simple. Soit subir une restauration de l’ancien système sous d’autres habits. Soit transformer l’énergie sociale en mandat civique, avec des valeurs lisibles et une feuille de route courte qui protège les vies et les services essentiels. Où en sommes-nous après le départ du président Le pays entre dans une zone de flottement institutionnel et symbolique. La rue a imposé le tempo. La décision d’écarter le chef de l’État a validé un premier palier de la pression citoyenne. Dans le même temps, l’annonce d’un intérim militaire et l’activation rapide de réseaux politiques chevronnés ont déplacé l’axe de décision. Les signaux publics et les récits médiatiques ont créé un effet halo qui fige la perception et installe l’idée de fait accompli. Il faut donc revenir aux fondamentaux. Dater les faits. Séparer ce qui est confirmé de ce qui est contesté. Redonner la main à un processus civique clair. Cadre constitutionnel effectif La HCC a constaté la vacance de la Présidence et de la Présidence du Sénat le 14 octobre Continuité des institutions maintenue Présidentielle à organiser sous trente à soixante jours Pendant la vacance, la dissolution fondée sur l’article 60 est écartée par la HCC Décret de dissolution de l’Assemblée nationale Décret daté du 14 octobre prononçant la dissolution Contentieux d’articulation entre ce décret et la décision de vacance de la HCC Actes pris par l’Assemblée le 14 octobre demeurent contestés Institutions à l’instant T HCC en position de régulateur et d’arbitre Assemblée nationale sous décret de dissolution contesté Sénat avec présidence vacante Gouvernement déclaré dans l’impossibilité d’assurer l’intérim par la HCC Serment prévu le 17/10/25 Prestation de serment annoncée vendredi 17 octobre devant la HCC Forme et portée juridiques à confirmer sur pièces Points juridiques à surveiller Chronologie exacte entre constat de vacance et décret de dissolution Validation juridictionnelle des actes parlementaires du 14 octobre Fixation et publication du calendrier de la présidentielle conformément à la décision de la HCC La vague civique chevauchée Constat simple Des segments de l’institution militaire ont profité de la vague Gen Z pour s’installer au centre du jeu. Des dinosaures de la politique se sont engouffrés dans l’intervalle pour reconstruire un compromis à leur main. La Gen Z est abasourdie. Elle découvre la vitesse à laquelle un vide politique se remplit. Le vide attire le chaos… La Gen Z n’était pas prête à entrer en politique. Elle disposait d’une force sociale, pas d’une architecture de délégation. La légalisation a pris la forme d’un enchaînement de décisions contestées dans leur esprit et leur calendrier. Le débat sur la constitutionnalité est ouvert et appelle un arbitrage de droit, pas un glissement de fait. La Gen Z est obligée d’adopter une position défensive et se justifier auprès de l’opinion publique. Conclusion provisoire Le mouvement n’est pas un coup d’État. Il demeure une révolte populaire qui rappelle 1972 par son ressort social. C’est la traduction institutionnelle qui dévie vers une captation militaire et partisane. Cette distinction est cruciale pour préserver le capital moral accumulé. Un coup d’État, c’est la prise du pouvoir au sommet de l’État par un petit groupe qui bypasse les règles constitutionnelles. Au regard des faits établis, on est face à une prise de pouvoir militaire hors chaîne constitutionnelle, donc un coup d’État. Pourquoi Saisie du pouvoir par l’armée et annonce d’un conseil de transition dirigé par un colonel, avec serment annoncé du chef militaire comme président intérimaire. Les principales agences qualifient l’événement de coup d’État. (Reuters+2) Bypass du cadre constitutionnel défini par la HCC le 14 octobre. La décision 10 HCC D3 organise la vacance, maintient la continuité des institutions et écarte l’usage de l’article 60 pendant la vacance. La trajectoire annoncée par les militaires s’écarte de ce schéma civil. (hcc.gov.mg) Condamnation et suspension par l’Union africaine, signe fort de « changement anticonstitutionnel de gouvernement » dans les standards régionaux. (Reuters) Nuance nécessaire L’origine de la séquence est une révolte civique proche de 1972 dans son ressort social. Mais la qualification de coup porte sur la méthode de capture du pouvoir exécutif par l’autorité militaire, pas sur le caractère initial du mouvement. (AP News) Conséquence pratique Pour retrouver une trajectoire compatible avec le droit et la reconnaissance internationale. Retour rapide à un dispositif civil piloté sous contrôle juridictionnel HCC (ou l’équivalent), avec calendrier électoral court et garanties de neutralité des forces. (hcc.gov.mg) Crescendo Gen Z en cinq paliers Étincelle vitale. Pénuries, arrestations, dignité blessée. Rue en ébullition. Quartiers, lycées, campus et réseaux. Structuration minimale. Collectifs, principes publics, non-violence. Épreuve de vérité. Récits concurrents, pressions extérieures, provocations. Point de bascule. Recyclage contrôlé ou rupture ordonnée. Message du moment Nous sommes entre l’épreuve de vérité et le point de bascule. La fenêtre est courte. Il faut passer de la force sociale à la capacité de gouvernance. Éviter le piège Népal – Du stade 4 au stade 5 Le piège Népal[1], c’est la dérive vers la confusion qui permet une restauration. Violences périphériques, pillages téléguidés, leaders artificiellement promus, militarisation rampante, négociations opaques. Le défi consiste désormais à franchir le stade 5, la rupture politique. Cette transition exige un changement de logique : Clarifier la légitimité du mouvement : une charte Génération Z Madagascar doit définir les valeurs, les lignes rouges et la stratégie de non-violence. Structurer la représentation : des porte-paroles élus, un conseil civique provisoire, une coordination nationale et régionale. Transformer la colère en processus politique : consultation publique, calendrier électoral clair, supervision indépendante. Créer des garanties de rupture : transparence patrimoniale, financement politique vérifiable. Mobiliser la diaspora et les PME : un pacte jeunesse-économie pour restaurer la confiance. Sécuriser l’information : baromètre citoyen, vérification des faits, open data. Préparer la relève : écoles civiques, leadership public, transition générationnelle. L’enjeu n’est pas la vitesse, mais la structure :