Date : 27/02/26 Introduction À Madagascar, les crises politiques ne naissent pas uniquement des hommes. Elles sont aussi le produit d’un système électoral qui concentre les tensions, renchérit les campagnes et fragilise la légitimité des vainqueurs. À chaque scrutin, la même mécanique se remet en marche. Contestations, soupçons, abstention, recompositions forcées. L’élection clôt un cycle institutionnel mais ouvre souvent un cycle de défiance. La question n’est plus seulement de savoir qui gagne, mais encore et surtout de comprendre comment et pourquoi les règles qui régissent le scrutin conduisent presque toujours à une instabilité. Depuis plusieurs années, les analyses publiées par Diapason convergent vers une idée simple : le problème malgache n’est pas l’absence d’élections. Il réside dans l’architecture qui les organise. Plusieurs pistes de réforme sont avancées. Élections liées entre président et députés. Scrutin uninominal majoritaire à un tour. Mandat unique. Plafonnement strict des budgets. Refondation des organes de contrôle. Et surtout, une méthode de transition encadrée pour éviter la rupture brutale. Avant d’examiner ces propositions, il faut comprendre ce que produit réellement le système actuel. Le système actuel : une mécanique qui entretient la défiance Le modèle présidentiel malgache repose sur un scrutin majoritaire à deux tours. Conçu pour produire une majorité claire, il engendre en pratique une séquence longue, coûteuse et politiquement tendue. Une inflation de candidatures Le filtre d’entrée est faible. Le scrutin devient un espace d’exposition autant qu’un projet structuré. Les candidatures se multiplient, sans exigence d’ancrage territorial solide. La dispersion du premier tour laisse place à des recompositions souvent opaques au second. La cohérence programmatique s’efface derrière des alliances de circonstance. Une campagne à forte intensité financière Deux tours impliquent deux mobilisations et deux cycles de financement. Dans un environnement où le contrôle des dépenses reste fragile, cette structure favorise l’escalade budgétaire. Le coût réel dépasse fréquemment les plafonds affichés (non obligatoires). Le scrutin devient un investissement politique lourd, avec une logique implicite de retour. Une légitimité fragile Même lorsqu’un vainqueur est proclamé, la suspicion persiste. Participation modérée, contentieux récurrents, défiance durable. Ce n’est pas un accident ponctuel. C’est l’effet d’un système qui concentre l’affrontement au sommet sans structurer l’ancrage territorial. Lorsque toute la légitimité repose sur un seul moment et une seule personne, la tension devient maximale. Pour comprendre la répétition de ce schéma, il faut revenir à l’origine du modèle. Une architecture importée, une trajectoire institutionnelle bousculée L’instabilité électorale malgache s’inscrit dans une histoire constitutionnelle. En 1958, Madagascar adopte un modèle inspiré de la Ve République française : présidentialisme fort, centralisation et scrutin à deux tours. Ce choix répondait à une recherche de stabilité. Mais la Ve République repose en France sur des partis structurés, une administration robuste, une régulation progressive du financement politique et une tradition d’acceptation du verdict des urnes. À l’indépendance, Madagascar ne disposait pas de ces mêmes fondations. Société politique fragmentée, équilibres territoriaux sensibles, partis peu institutionnalisés : dans ce contexte, le présidentialisme majoritaire a concentré la compétition plutôt que de l’amortir. L’histoire récente le montre. En 1972, la crise sort du cadre électoral. En 1991, la rue impose la transition. En 2002, le scrutin à deux tours conduit à une double proclamation et à un blocage institutionnel. En 2009, la rupture se produit hors des urnes. En 2018, malgré un scrutin formellement organisé, la défiance demeure. Le problème n’est donc pas l’existence d’élections. Il réside dans une configuration institutionnelle qui rend chaque séquence présidentielle hautement polarisée. Dans un pays où la culture politique valorise le consensus local et où les équilibres territoriaux restent sensibles, un modèle centralisé à deux tours tend à amplifier la confrontation plutôt qu’à l’absorber. Organiser une nouvelle élection sans modifier ce cadre reviendrait à relancer une mécanique dont les effets sont déjà connus d’avance. Une réforme par simplification Si le diagnostic est structurel, la réponse doit agir sur les incitations produites par le système. Les propositions avancées ne relèvent pas d’une révolution idéologique. Elles visent une simplification : moins de complexité, moins de personnalisation isolée, moins d’escalade financière. Il ne s’agit pas d’importer un modèle, mais d’adapter les règles à la réalité et aux moyens disponibles du pays. Une partie de ces pistes prolonge les travaux conduits depuis plusieurs années par le groupe de réflexion APOGENIIES[1]sur la réforme du système électoral malgache. Lier présidentielle et législatives Un candidat à la présidence ne pourrait se présenter sans porter simultanément une majorité législative complète. Aujourd’hui, le président est élu puis cherche une majorité. Cette séquence favorise les recompositions opportunistes. En liant les deux scrutins, l’ambition présidentielle devient indissociable d’un ancrage territorial réel. Le candidat doit démontrer une organisation nationale cohérente. Ce mécanisme réduit les candidatures hors sol et limite les incertitudes institutionnelles. Passer au scrutin uninominal majoritaire à un tour Le système actuel étire la tension : dispersion au premier tour, négociations au second. Un scrutin à un tour impose des alliances en amont. Il raccourcit la séquence électorale, réduit les coûts logistiques et limite les recompositions opaques. La majorité peut être relative plutôt qu’absolue, mais dans un contexte de défiance chronique, la clarté peut valoir plus que la sophistication procédurale. Instaurer un mandat unique La réélection crée un horizon permanent de campagne. Les décisions peuvent être influencées par la préparation du scrutin suivant. Un mandat unique modifie l’équation : gouverner pour laisser une trajectoire, non pour se représenter. Cette logique réduit la tentation d’utiliser l’appareil d’État à des fins électorales et limite la personnalisation prolongée du pouvoir. Plafonner strictement les budgets La financiarisation des campagnes est un angle mort du système actuel. Les plafonds existent, mais leur contrôle reste fragile. Un plafonnement strict, réellement audité, réduit l’avantage financier, abaisse la barrière d’entrée et diminue la pression sur les ressources publiques. La réforme ne garantit pas l’égalité parfaite. Elle réduit les écarts. Territorialiser le contrôle La chaîne de traitement des résultats demeure fortement centralisée. Cette concentration nourrit la suspicion et les tentations de fraude. Renforcer le rôle des communes, publier les résultats bureau par bureau, numériser les procès-verbaux et réduire les délais de transmission raccourcit

Date : 20/02/26 Introduction La transition malgache entre dans une séquence décisive. Une feuille de route doit être présentée aux organisations régionales. La question n’est pas seulement de savoir si un calendrier électoral sera annoncé. Elle est de comprendre qui fixe réellement le tempo, selon quels équilibres internes et sous quelles influences extérieures. Le précédent de 2009, la stratégie de retour de l’ancien président et la diversification accélérée des partenaires internationaux invitent à lire la situation autrement. À Madagascar comme ailleurs en Afrique, la durée d’une transition n’est jamais neutre. Elle traduit toujours un rapport de forces. Civilianiser n’est pas gouverner La civilianisation est souvent présentée comme l’objectif central d’une transition. Le terme rassure. Il suggère un retour progressif à l’ordre constitutionnel et à la primauté du politique sur le sécuritaire. Pourtant, l’expérience récente du continent montre que le passage formel à un pouvoir civil ne garantit ni l’autonomie décisionnelle ni la consolidation démocratique. Dans le cas malgache, la présentation d’une feuille de route marque une étape structurante. Elle oblige le pouvoir à formuler des engagements précis. Elle réduit l’espace de l’ambiguïté. Mais elle ne dit rien, en soi, sur la nature du pouvoir réel. La question déterminante est ailleurs. Qui décide des nominations clés ? Qui contrôle les arbitrages budgétaires ? Qui définit le calendrier électoral et ses modalités ? Une transition peut afficher un visage civil tout en conservant une architecture sécuritaire dominante. Elle peut aussi ouvrir un véritable espace de recomposition politique. La différence tient à la distribution effective du pouvoir. Encadré 1 – Trois tests de crédibilité Le test du calendrier opposable Des dates précises, des jalons publics, un mécanisme de suivi indépendant. Le test du pouvoir civil effectif Autonomie sur les nominations stratégiques, les finances publiques et l’appareil sécuritaire. Le test de la transparence contractuelle Publication des accords majeurs conclus pendant la transition. La civilianisation n’est pas une déclaration d’intention. C’est un déplacement mesurable du centre de gravité du pouvoir. 2009 en miroir : la transition peut-elle devenir un régime Madagascar aborde la séquence actuelle avec une mémoire institutionnelle encore récente. La crise politique de 2009 a débouché sur une période de transition prolongée avant un retour aux urnes en 2013. Cette expérience n’est pas seulement un précédent historique. Elle constitue un repère structurant pour comprendre les dynamiques actuelles. En 2009, la rupture institutionnelle ouvre une phase transitoire dont la durée dépasse largement les premières annonces. Avec le temps, la transition se normalise. Elle obtient une reconnaissance extérieure progressive. Elle organise des arbitrages économiques et politiques. Elle finit par produire sa propre stabilité. L’élection vient alors refermer la séquence sans effacer complètement les conditions de son ouverture. Ce précédent éclaire un mécanisme classique des transitions africaines : plus la durée s’étire, plus les intérêts liés à la période transitoire se consolident. Les nominations administratives, les contrats économiques, les alliances politiques créent des équilibres nouveaux. La sortie devient un moment de renégociation plus que de rupture. Encadré 2 – Chronologie comparée 2009 – 2013 Rupture institutionnelle. Transition prolongée. Normalisation progressive. Élection présidentielle. 2025 – ? Rupture institutionnelle. Pression régionale accrue. Feuille de route exigée. Durée encore indéterminée. La comparaison n’a pas pour objet de prédire une répétition mécanique. Les contextes diffèrent. Les rapports de force régionaux ont évolué. Le paysage international s’est fragmenté. Mais une question demeure constante : la transition est-elle conçue comme un pont vers un ordre institutionnel stabilisé, ou comme un cadre politique susceptible de se prolonger ? Dans ce contexte, la posture de l’ancien président mérite d’être lue avec attention. En mobilisant des soutiens africains et en évoquant des irrégularités procédurales, il cherche à redevenir un acteur central du jeu institutionnel. Cette stratégie s’inscrit dans une logique de réintégration politique par le continent. Elle rappelle que, dans les périodes de transition, la bataille se joue autant dans les capitales étrangères que dans l’espace national. La transition devient alors un espace de recomposition. Elle n’est plus seulement une gestion administrative du temps. Elle devient un terrain de concurrence entre acteurs nationaux et régionaux. Diversifier les partenaires : opportunité stratégique ou dépendance prolongée La transition actuelle se déroule dans un environnement international profondément recomposé. Le monde est devenu plus fragmenté, plus concurrentiel. Les États africains disposent désormais d’une marge de manœuvre accrue pour diversifier leurs partenariats stratégiques. Russie, États-Unis, pays du Golfe, Chine, Union européenne : chacun propose des formes d’appui différentes, avec des conditionnalités variables. Pour Madagascar, cette diversification peut représenter une opportunité réelle. Elle permet de ne pas dépendre d’un seul partenaire. Elle offre des alternatives financières et sécuritaires. Elle peut renforcer la capacité de négociation de l’État. Mais cette ouverture comporte un coût structurel. Les partenariats stratégiques exigent de la prévisibilité. Les investissements dans les secteurs sensibles, qu’il s’agisse des infrastructures, de l’énergie ou des ressources naturelles, demandent du temps pour produire des effets. La stabilité devient une condition implicite. Dans ce contexte, la durée d’une transition peut devenir un paramètre stratégique. Plus la transition s’allonge, plus elle permet d’installer des accords, de sécuriser des engagements et de stabiliser des alliances. Le calendrier démocratique cesse alors d’être uniquement une question institutionnelle. Il devient un élément d’équilibre géopolitique. Encadré 3 – Durée et intérêts stratégiques Transition courte Retour rapide à l’ordre constitutionnel. Marges de négociation réduites. Accords limités dans le temps. Transition intermédiaire. Négociations approfondies. Installation progressive d’alliances. Risque de glissement institutionnel. Transition longue Stabilisation d’accords structurants. Consolidation d’intérêts établis. Difficulté accrue de rupture. La question centrale n’est pas de savoir si la diversification est légitime. Elle l’est, dans un monde multipolaire. La question est de déterminer si la durée de la transition répond à une nécessité institutionnelle ou à une logique de sécurisation d’intérêts. Dans un environnement fragmenté, la frontière entre souveraineté élargie et dépendance redéployée est parfois difficile à tracer. Une transition peut renforcer l’autonomie stratégique. Elle peut aussi créer de nouvelles contraintes invisibles. Madagascar dans la grammaire des transitions africaines La séquence malgache s’inscrit dans un mouvement plus large observé sur le continent depuis plusieurs années. Les transitions

Date : 13/02/26 Un patient malgache fatigué, affaibli et inquiet arrive chez son médecin généraliste. Ce dernier l’écoute, prescrit un traitement, puis l’oriente vers un spécialiste qui ajuste la prescription, ajoute un médicament et l’envoie vers un autre service. À force de consultations, les traitements s’accumulent. Les effets secondaires aussi. Au bout du parcours, plus personne ne distingue la maladie initiale des complications provoquées par les traitements successifs. Cette effarante trajectoire pourrait être celle de Madagascar face à la corruption non maitrisée qui s’est structurée d’elle-même. Une pathologie devenue système En 65 ans d’indépendance, la corruption à Madagascar n’est plus un dysfonctionnement ponctuel. Elle s’est transformée en architecture. Les alternances politiques n’ont pas inversé la dynamique. Les réformes annoncées n’ont pas modifié les incitations fondamentales. Les dispositifs de contrôle ont souvent produit plus de procédures que de résultats. Le système absorbe les talents. Il les neutralise sans nécessairement les corrompre pénalement. Il les socialise. Des ingénieurs, des juristes, des économistes, des financiers formés dans les meilleures écoles, entrent dans l’appareil public avec l’intention de réformer. Beaucoup découvrent que leurs marges de manœuvre sont conditionnées par des équilibres existants. Le problème n’est pas uniquement moral. Il est organisationnel. La corruption ne se limite pas aux détournements spectaculaires. Elle est souvent diffuse. Attributions calibrées. Tolérance sélective. Ralentissements administratifs stratégiques. Intermédiations informelles. Surfacturations discrètes. Ces mécanismes transforment une économie fragile en économie entravée. Le thermomètre international Chaque année, Transparency International publie l’Indice de perception de la corruption. En 2025, Madagascar obtient un score de 25 sur 100 et se situe dans le bas du classement mondial. Ce chiffre ne mesure pas la corruption réelle mais la perception agrégée d’acteurs économiques. Cette perception influence l’investissement, le crédit, la confiance et la prime de risque. Le lien est simple : Plus d’opacité. Plus d’incertitude. Plus de coût du capital. Moins d’investissement productif. La corruption devient ainsi un multiplicateur de pauvreté. Les effets secondaires invisibles Dans la métaphore médicale, les effets secondaires masquent progressivement la maladie initiale. À Madagascar, ils prennent quatre formes principales. Dégradation des services publics Lorsque les ressources sont inefficacement allouées, l’impact est direct sur l’électricité, l’eau, les infrastructures ou l’éducation. Le citoyen constate la défaillance sans toujours en identifier la cause structurelle. Désengagement civique Quand les scandales se succèdent sans conséquences visibles, sans sanctions exemplaires, la confiance s’érode. Le coût est politique et social. Distorsion concurrentielle Les entreprises respectueuses des règles subissent un handicap face à celles qui les contournent. L’économie s’organise autour de la proximité plutôt que de la performance. Capture institutionnelle À mesure que certaines pratiques deviennent normales, les nouveaux entrants s’y adaptent. Le système n’a plus besoin d’imposer. Il intègre. Pourquoi certaines réformes échouent Madagascar n’a pourtant pas manqué d’initiatives pour normaliser et assainir le système. Stratégies nationales. Engagements internationaux. Partenariats techniques. Trois limites reviennent régulièrement pour endiguer cette bonne volonté. Dépendance hiérarchique Un organe placé dans une architecture politique dépendante ne peut pas toujours cibler les niveaux supérieurs. La dissuasion reste partielle. Dispersion Multiplier les dossiers sans cibler les chaînes de rente majeure dilue l’effet. On ne traite que les symptômes périphériques. Absence de réforme procédurale Punir sans modifier les règles qui rendent la corruption dissuasive revient à assécher un marécage sans détourner l’eau. Quand la corruption recule : les mécanismes observés ailleurs pouvant servir d’exemples. Plusieurs pays ont connu des trajectoires d’amélioration. Hong Kong Une agence indépendante créée en 1974 agit sur trois axes : Une agence indépendante créée en 1974 agit sur trois axes : Répression, Prévention, Éducation. L’élément déterminant n’est pas seulement l’arrestation, mais la réécriture des procédures. Singapour Les enquêtes ont concerné des responsables de haut niveau. Le signal est clair : le rang ne protège pas. Géorgie Réforme ciblée de la police et des douanes. Restructuration rapide. Simplification administrative. La corruption de guichet chute fortement. Rwanda et Botswana Ces pays affichent des indicateurs supérieurs à la moyenne régionale. Leur point commun : cohérence entre règle et sanction. Les invariants communs Cinq éléments apparaissent systématiquement : Un organe d’enquête crédible. Une réforme des procédures. Des poursuites au sommet. Une transparence exploitable. Un espace civique actif. Sans ces piliers, la réforme se dissout. Madagascar : sortir du cycle d’absorption Toute réforme intégrée au système existant est absorbée. Toute agence dépendante est neutralisée. Toute transparence non exploitable devient symbolique. La question n’est pas d’ajouter une structure. Elle est de modifier les incitations. La « refondation » qui reconduit le même édifice Depuis plusieurs mois, le mot revient avec insistance : refondation. Il suggère rupture, reconstruction, changement d’architecture. Il promet un nouveau départ. Mais dans les faits, la dynamique observée ressemble davantage à un réagencement interne qu’à une transformation structurelle. Une refondation véritable implique trois conditions minimales : Modifier les règles du jeu, Modifier les incitations, Modifier les rapports de pouvoir. Or, ce que l’on observe est plus proche d’une redistribution des rôles à l’intérieur du même système que d’une remise à plat des mécanismes qui produisent la rente. Les institutions restent organisées selon les mêmes chaînes hiérarchiques. Les procédures budgétaires n’ont pas été repensées dans leurs points de vulnérabilité. Les circuits de décision demeurent opaques. Les organes de contrôle restent dépendants de l’architecture politique qu’ils sont censés surveiller. Dans ces conditions, la « refondation » agit comme un sas de stabilisation. Elle apaise les tensions sans transformer les incitations. Elle change les visages sans changer les structures. Elle promet la moralisation sans modifier les procédures qui rendent la corruption rationnelle. Le danger n’est pas l’échec spectaculaire. Il est plus subtil. C’est la normalisation progressive d’un discours de rupture qui n’entraîne aucune rupture réelle. La société finit par intégrer que la réforme consiste à redistribuer les positions plutôt qu’à redéfinir les règles. Une véritable refondation aurait dû commencer par identifier clairement les chaînes de rente, publier les mécanismes de captation, réécrire les procédures budgétaires sensibles et instaurer une traçabilité contraignante sur les flux critiques. Elle aurait dû accepter de déplacer, voire de rompre les équilibres établis. En l’absence de ces ruptures, le système ne se réforme pas. Il se réajuste.

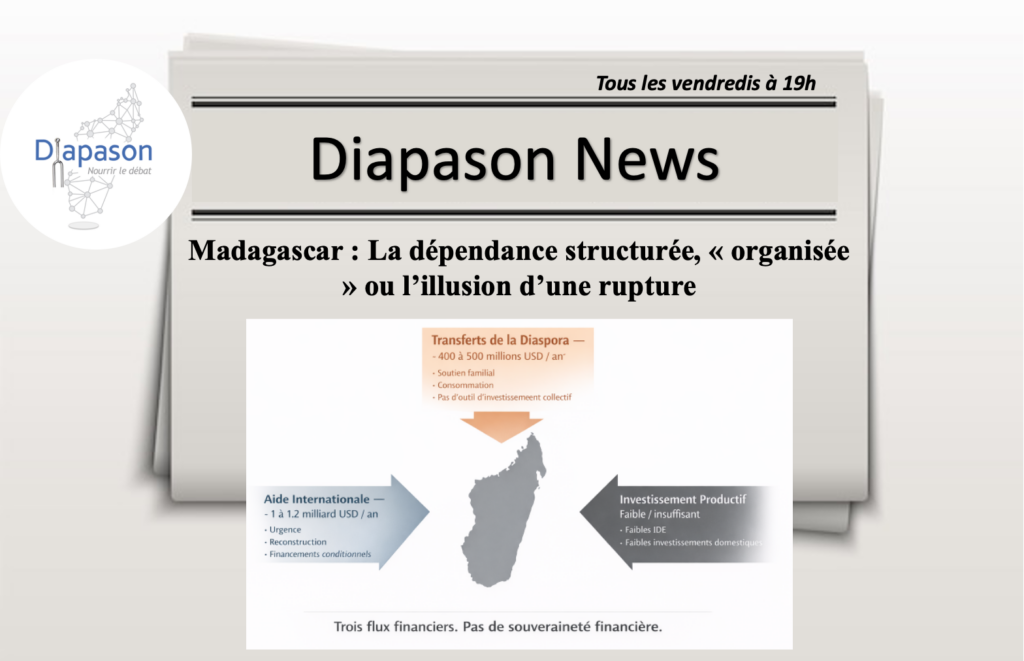

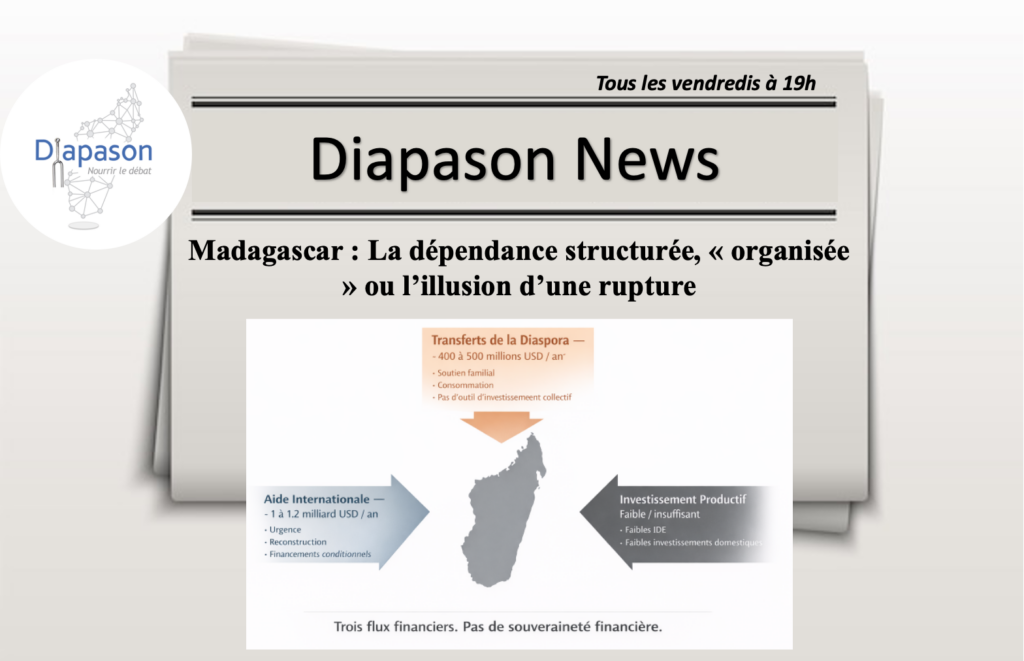

Date : 06/02/26 Madagascar connaît les catastrophes naturelles comme on compte les jours. Le cyclone Fytia[1], revenu frapper l’île avec une violence accrue, n’est pas un accident isolé : il illustre une dynamique plus profonde, une architecture de dépendance structurelle qui transcende les gouvernements et les discours officiels. Derrière les images de destructions, se joue une répétition presque mécanique : l’urgence remplace la stratégie, les bailleurs financent l’État, les populations survivent au jour le jour et la diaspora, malgré son potentiel, reste cantonnée dans un rôle subsidiaire. Le cycle de l’urgence : une politique publique permanente Quand Fytia a ravagé les côtes et les terres malgaches, elle a déclenché les mêmes routines que les tempêtes précédentes : mobilisation nationale, appels aux partenaires internationaux, promesses de reconstruction. Tel un éternel recommencement, Madagascar se retrouve piégé dans une logique d’urgence permanente, où chaque crise devient la principale politique publique du moment. Ce cycle n’est pas seulement un effet de catastrophe : il est le produit d’un modèle institutionnel où les mécanismes d’anticipation sont faibles, les institutions de prévention sous-dotées, et le financement d’urgence structurellement plus facile à mobiliser que les budgets d’investissements lourds et durables. Le résultat ? Une gouvernance qui raisonne désormais en termes de « réponse à la crise » plutôt que de planification à long terme. Dans ce schéma, l’État malgache dépend presque entièrement de l’aide extérieure pour financer la réaction aux urgences mais aussi, de façon plus troublante, une part significative de son budget de développement « normal ». Madagascar reçoit chaque année plus d’un milliard de dollars d’aide publique étrangère, dont une portion substantielle sert à financer des dépenses courantes ou des programmes ponctuels déclenchés par des catastrophes naturelles[2]. Au cœur de ce mécanisme se trouve une contradiction fondamentale : plus l’État dépend des bailleurs pour ses dépenses, moins il est capable de développer une capacité de financement autonome et durable. Un cercle vicieux qui nourrit en réalité un statu quo, plutôt qu’une véritable transformation structurelle. La diaspora : ressource massive, levier entravé À première vue, la diaspora malgache incarne une forme de ressource alternative, potentiellement vertueuse : des centaines de millions de dollars chaque année en transferts vers Madagascar, un flux de devises privé qui dépasse souvent certains types d’aides publiques[3]. Pourtant, cette force est loin d’être exploitée pleinement. Les transferts de la diaspora, qu’on appelle remittances, sont aujourd’hui estimés entre 450 et 600 millions de dollars par an, représentant une part non négligeable du PIB malgache[4]. Dans de nombreux pays en développement, ces flux pourraient être un levier de développement stabilisant la consommation, favorisant l’investissement productif, et participant à la création d’entreprises nouvelles[5]. À Madagascar, ils restent majoritairement destinés à la survie : soutien aux familles, aide à la consommation, dépenses courantes. La diaspora a certes un impact social incontestable, mais elle n’a pas réussi à devenir une force de transformation économique structurante. Pourquoi ? Parce que les circuits financiers ne l’y encouragent pas : absence d’outils bancaires adaptés, manque de véhicules d’investissement, coûts de transaction élevée, et surtout absence d’un cadre institutionnel qui permette à ces fonds de se canaliser vers des projets d’infrastructure, de prévention des risques ou de résilience climatique[6]. Le problème fondamental est celui de l’architecture même des flux : Il n’existe pas de « Banque de la diaspora », ni de fonds souverain structuré autour des remittances pour financer des investissements longs et structurants. Les remittances transitent souvent par des canaux informels ou bancaires classiques, sans être transformées en instruments d’investissement productifs. Les structures existantes pour favoriser l’investissement des diasporas sont embryonnaires et insuffisantes. Des initiatives existent : le programme TADY Dago, par exemple, cherche à établir des cadres favorables pour mobiliser les ressources de la diaspora en faveur de projets de développement socio-économique[7]. Mais ces programmes restent marginalisés, insuffisants pour inverser la logique actuelle. En l’état, la diaspora aide certes des individus, mais elle n’a pas encore trouvé de moyens institutionnels de participer à la résilience collective. C’est là une limite systémique majeure. Encadré analytique : Remittances vers Madagascar – chiffres clés récents Les transferts de fonds envoyés par la diaspora malgache constituent une source non négligeable de devises pour l’économie du pays, mais leur poids reste modeste comparé à celui d’autres pays africains ou à celui des flux d’aide internationale. Montants globaux récents En 2023, les transferts officiels de la diaspora vers Madagascar ont été estimés à environ 417,7 millions de dollars, soit environ 2,6 % du PIB du pays, d’après la Banky foiben’i Madagasikara[8]. Évolution sur le long terme Ces flux, qui représentaient environ 4 millions USD en 1990, ont connu une forte croissance au fil des décennies : environ 327 millions USD en 2015, jusqu’à un pic supérieur à 543 millions USD en 2020 avant de se stabiliser autour des 400 millions USD récemment[9]. Comparaison régionale À l’échelle mondiale, les remittances vers les pays à revenu faible ou intermédiaire ont atteint près de 656 milliards USD en 2023, dépassant de loin l’aide publique au développement dans certains cas[10]. Poids relatif En termes de % du PIB, Madagascar se situe autour de 2,3 % en 2023, légèrement en baisse par rapport aux années antérieures. À titre de comparaison, la moyenne mondiale tourne autour de 5 % du PIB pour les pays récipiendaires de remittances[11]. Points d’impact Bien qu’importants pour les ménages et les économies locales, ces flux restent principalement orientés vers la consommation et le soutien familial, plutôt que vers des investissements structurants ou des projets d’infrastructure. Le coût des envois demeure élevé, ce qui réduit les montants nets reçus sur le terrain[12]. En résumé : même si les remittances représentent une source de financement significative pour Madagascar, leur poids économique reste modéré comparé à celui des flux d’aide internationale ou à la capacité réelle d’investissement que pourrait mobiliser une banque de la diaspora ou des instruments de financement dédiés. Le verrou du système financier : structure et contrainte Un autre levier bloquant est la structure même du système financier malgache. L’accès aux services bancaires pour une grande

Date : 30/01/26 De l’austérité proclamée à l’épreuve du réel Lorsque le Président de la Refondation de la République malgache a pris la parole pour la première fois, le mot était clair, presque solennel : austérité. Austérité budgétaire. Austérité de l’État. Austérité comme condition préalable à toute reconstruction nationale. Le message était simple et, dans un pays marqué par l’épuisement économique et moral, il a trouvé un écho favorable, voire enthousiasmé. Après des années de promesses sans effets, l’idée d’un État qui se serre la ceinture pour redonner du souffle au pays apparaissait comme un signal de rupture. Cent jours plus tard, le constat est plus nuancé. Non pas parce que rien n’a été fait, mais parce que la réalité de l’exercice du pouvoir a rapidement révélé un écart croissant entre l’intention proclamée et la mécanique institutionnelle enclenchée. Refonder une Nation : l’ambition affichée La refondation annoncée n’était pas seulement administrative. Elle se voulait morale, politique, presque civilisationnelle. Mettre fin à l’impunité. Rétablir l’autorité de l’État. Répondre aux urgences vitales. Stabiliser avant de transformer. Dans les discours, la cohérence est restée remarquable. Le récit gouvernemental s’est structuré autour de quatre piliers constants : Responsabilité budgétaire, Justice active, Priorité aux services essentiels, Transition maîtrisée. Un récit discipliné, sans contradictions majeures, donnant le sentiment d’un État qui reprend la main sans chaos. Mais très vite, ce récit a commencé à se substituer à la refondation elle-même. La transformation des règles du jeu a laissé place à une méthode de gouvernance centrée sur la stabilisation et la gestion de l’existant. Les contraintes du réel : gouverner dans une architecture verrouillée Les cent premiers jours ont mis en lumière un fait central : le PRRM gouverne dans une architecture qui ne permet pas la refondation car il n’est pas un élu du peuple. La contrainte financière est la plus visible. Les marges de manœuvre budgétaires sont étroites. La masse salariale et les subventions énergétiques absorbent une part croissante des ressources publiques. Les recettes restent volatiles, dépendantes de quelques points névralgiques. Les partenaires extérieurs observent, attendent, conditionnent. À cette contrainte s’ajoute le verrou constitutionnel. Les institutions sont inchangées. Le cadre juridique limite toute réforme profonde sans rupture politique explicite. La refondation reste donc discursive, faute d’instruments juridiques pour la rendre opérante. La contrainte institutionnelle pèse tout autant. L’administration demeure largement la même. Les chaînes de décision, les routines, les équilibres internes n’ont pas été bouleversés. L’État agit avec les outils de l’ancien système, même lorsqu’il annonce vouloir l’améliorer. Enfin, la contrainte politique est constante. La transition se déroule sous surveillance régionale et internationale. La stabilité est devenue une valeur en elle-même. Le risque du chaos, réel ou invoqué, sert de garde-fou à toute velléité de rupture. Les actions au quotidien : une justice visible, une économie toujours verrouillée Sur le plan judiciaire, le gouvernement peut légitimement mettre en avant des signaux d’action. Des arrestations ont eu lieu. Des dossiers de spoliation foncière ont avancé. Des coopérations internationales ont été annoncées, notamment autour du gel et de la restitution d’avoir illicites. Ces gestes existent. Ils sont visibles. Et, dans un pays longtemps marqué par l’impunité, ils comptent. Mais comme le souligne le dernier article de Diapason[1], cette justice en mouvement pose désormais une question plus structurante que celle de sa simple existence : que choisit-elle de frapper en priorité ? Une justice qui montre les dents, mais ne s’attaque pas encore aux mécanismes Le constat posé par Diapason est précis. L’effort judiciaire semble aujourd’hui concentré sur des dossiers à forte charge symbolique ou politique, où la chaîne de preuve est relativement directe. Spoliations foncières, abus de pouvoir, répression de manifestations, détentions préventives de figures publiques. Ces actions envoient un message clair : la justice peut frapper. Mais elles laissent en suspens un angle mort essentiel : les mécanismes économiques qui bloquent structurellement le pays, au premier rang desquels l’énergie. Or, s’il existe un point de strangulation de l’économie malgache, un endroit où l’État dépense sans maîtriser, où les marges sont opaques, où les dépendances sont devenues systémiques, c’est bien l’électricité. L’énergie comme cœur de la capture économique La JIRAMA n’est pas seulement une entreprise publique déficitaire. Elle est un système qui conditionne la production, la compétitivité, l’emploi, l’accès à l’eau, la confiance des bailleurs, et in fine la stabilité politique. Les chiffres rappelés par Diapason sont sans ambiguïté, implacables. Un coût de production du kilowattheure autour de 2 946 ariary, pour un tarif moyen facturé d’environ 372 ariary. Des pertes techniques et commerciales estimées entre 30 et 35 %. Un recours massif à des groupes électrogènes thermiques, environ 196 unités, pour un coût annuel de l’ordre de 116 millions d’euros. Dans un tel système, la perte publique est mécanique. Mais la question centrale n’est pas seulement celle du déficit. Elle est celle-ci : qui contrôle les maillons vitaux de cette chaîne. Une minorité économique devenue nœud du système Diapason insiste sur un point clé, souvent mal formulé dans le débat public : le problème n’est pas l’existence d’acteurs privés, ni leur origine, mais la concentration des positions de rente. Quand quelques groupes se retrouvent à la fois fournisseurs de carburant, opérateurs de production d’appoint, créanciers de l’État et partenaires indispensables à la continuité du service, ils cessent d’être de simples acteurs économiques. Ils deviennent des nœuds systémiques. Dans un pays où l’électricité est rare, chère et instable, contrôler la chaîne énergie carburant revient à contrôler l’oxygène de l’économie. Cette concentration explique un paradoxe social de plus en plus explosif : alors que l’économie réelle stagne, voire recule, une minorité voit sa richesse progresser rapidement. Non par création de valeur partagée, mais par captation de rentes, contrats asymétriques, paiements garantis, couverture en devises, et transfert du risque vers l’État. L’impunité perçue comme produit du silence Le sentiment d’impunité ne naît pas seulement de l’absence de condamnations. Il naît surtout du silence sur les contrats. Quand les PPA[2], les coûts d’achat du carburant, les clauses d’indexation, les garanties souveraines, les bénéficiaires effectifs et les marges ne sont pas publiés,

Date : 23/01/26 Cui bono ?[1] Introduction À Madagascar, la justice bouge. Des arrestations tombent, des dossiers avancent, des réseaux fonciers sont démantelés, des accords de coopération internationale se signent. Tout cela est visible, et parfois spectaculaire[1]. Mais une question, plus sourde, reste posée par une partie de la population : pourquoi l’effort judiciaire semble-t-il frapper plus vite certains profils en épargnant les mécanismes économiques qui nourrissent le blocage national, au premier rang desquels l’énergie ? Car si l’on cherche un point de strangulation de l’économie, un endroit où l’État dépense sans maîtriser, où les marges sont opaques, où les dépendances sont structurelles, où la souveraineté se dissout dans des contrats, l’électricité apparaît comme un candidat évident. Le cœur du débat n’est pas l’origine des acteurs. Il est la transparence des règles, l’équité devant la loi, et la capacité d’un pays à contrôler les leviers qui conditionnent tout le reste. Le visible : une justice qui montre les dents Depuis plusieurs mois, le BIANCO[2] met en avant des affaires de spoliation foncière avec des suites judiciaires lourdes, y compris des mandats de dépôt et des mesures de contrôle judiciaire. L’exemple de Nosy Be est emblématique, une affaire portant sur plus de 416 hectares liés à la SIRAMA, présentée comme un dossier structuré, documenté, avec des actes reprochés étalés sur plusieurs années[3]. Dans le même temps, des figures politiques de premier plan peuvent être placées en détention préventive sur des chefs graves, liés notamment à la répression de manifestations, selon les déclarations du parquet relayées par la presse[4]. Et sur un registre différent, le ministère de la Justice communique aussi sur des signaux de coopération internationale, comme l’accord Madagascar-Suisse autour du gel et de la restitution d’avoir illicites, annoncé comme un levier contre l’enrichissement illicite au-delà des frontières[5]. Tout cela existe. Tout cela compte. Mais ce n’est qu’une partie de l’image. Le nœud économique : l’énergie, ou la dépendance organisée La JIRAMA n’est pas seulement une entreprise publique en difficulté. C’est un système. Un système qui conditionne la production, la compétitivité, les prix, l’emploi, l’eau, la sécurité, la confiance des bailleurs, et même la stabilité politique. Le dossier Diapason sur l’énergie[6] décrit une mécanique lourde, technique et financière, qui finit par produire une évidence : l’État paie cher, vend bas, perd beaucoup, et reste dépendant. Des dysfonctionnements techniques massifs Des pertes techniques et commerciales élevées, de l’ordre de 30 à 35% selon le dossier, ce qui signifie qu’une part importante de l’électricité produite ou achetée ne se transforme pas en recettes. Un mix très exposé au thermique, avec une dépendance marquée aux carburants importés, dont une part importante en fioul et diesel. Une arithmétique financière intenable Le dossier Diapason documente le recours massif à des groupes électrogènes, environ 196 unités, et évoque des coûts fixes annuels très élevés, de l’ordre de 116 millions d’euros. Surtout, il met en regard un coût de production autour de 2 946 ariary par kWh, pour un tarif moyen facturé autour de 372 ariary par kWh, autrement dit une vente structurellement déficitaire. Dans ce contexte, les pertes et l’endettement deviennent mécaniques. Le dossier cite par exemple des pertes importantes et une dette élevée à l’échelle du pays. Le point sensible : les tiers, la concentration, l’opacité La question n’est pas de dire que tout acteur privé est illégitime. Le privé est nécessaire, y compris dans les énergies renouvelables, y compris dans l’urgence. La question est la forme du partenariat : à quelles conditions, avec quels contrôles, et avec quelle transparence ? Le même corpus Diapason insiste sur un élément clé : la dépendance de la JIRAMA à des fournisseurs et partenaires privés (Jovena, Axian, Filatex…), dans un environnement où l’opacité contractuelle alimente les soupçons. La cartographie[7] Diapason souligne en particulier que l’État est lourdement endetté envers des fournisseurs de carburant et de groupes, en citant Jovena et les fournisseurs de groupes électrogènes comme créanciers majeurs. Elle avance aussi une idée qui mérite débat, parce qu’elle touche au nerf du pouvoir économique : certains groupes contrôlent des pans entiers de l’énergie et du carburant. Dans un pays où l’électricité est rare, chère, instable, contrôler la chaîne énergie carburant n’est pas un marché comme un autre. C’est contrôler l’oxygène de l’économie. La question que la rue formule mal, mais qu’elle pose vraiment La perception populaire, elle, est brutale, souvent imprécise, parfois injuste : une minorité visible semble au sommet de l’économie, emploie beaucoup de main d’œuvre malgache, et reste hors d’atteinte quand l’État s’enfonce. Image ForbesⒸ Ce ressenti se nourrit de trois réalités qui, elles, sont objectivables. La concentration économique est visible Les réseaux d’affaires se structurent, certains groupes deviennent des interfaces quasi obligées sur des secteurs stratégiques. Les élites économiques se représentent entre elles La cartographie Diapason cite des figures souvent perçues comme des représentants économiques influents, présents dans les scènes internationales ou les cercles de décision, ce qui renforce l’idée d’un entre soi. L’impunité perçue naît du silence sur les contrats Quand les tarifs, les coûts d’achat, les marges, les clauses de capacité, les indexations carburant, les garanties souveraines ne sont pas publiés, la population remplit le vide avec des récits. Et plus le quotidien se dégrade, plus ces récits deviennent accusateurs. 4. Le paradoxe des millionnaires C’est peut-être le contraste le plus incompris, donc le plus dangereux. À mesure que le pays s’enfonce, que le pouvoir d’achat se contracte, que l’électricité coupe, que l’État semble manquer d’air, la population voit pourtant apparaître, ou se consolider, une couche de nouveaux millionnaires. Elle ne lit pas cela comme une réussite individuelle. Elle le lit comme un signe de système. Si l’économie réelle recule, comment la richesse privée peut-elle monter aussi vite. Ce paradoxe alimente une idée simple. La prospérité ne viendrait plus de la création de valeur partagée, mais de positions de rente. Importer, revendre, capter des contrats, contrôler un maillon vital, se couvrir en devises, déplacer le risque vers l’État. Dans un pays où l’énergie conditionne la production, chaque délestage devient la preuve quotidienne d’une économie

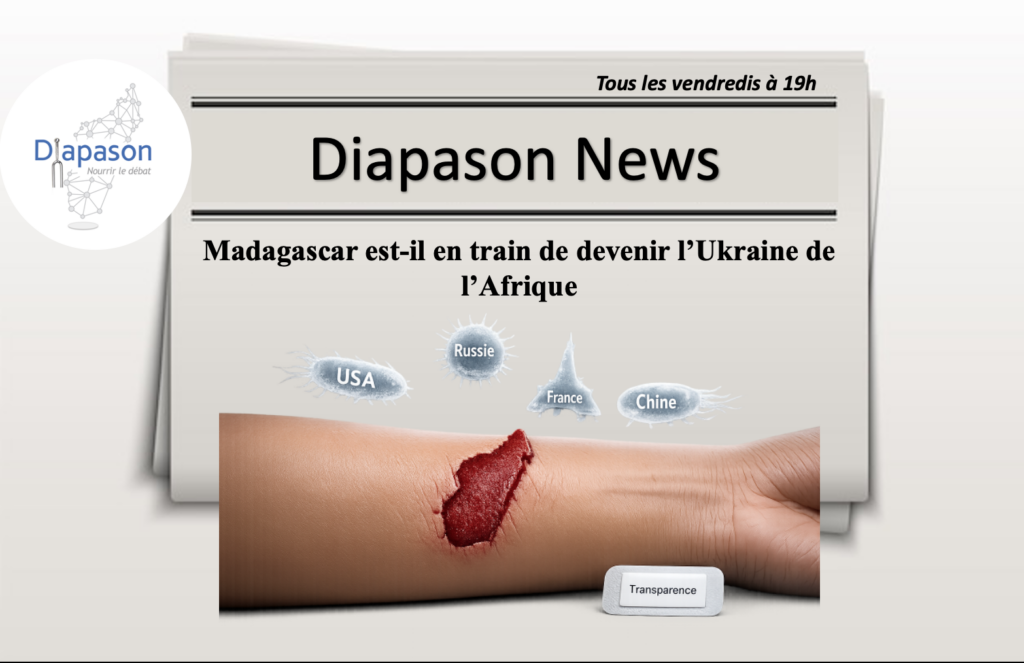

Date : 16/01/26 Il y a une question qui commence à circuler, souvent à voix basse, mais parfois aussi avec excès : Madagascar est-il en train de devenir l’Ukraine de l’Afrique ? La formule choque, parce qu’elle évoque la guerre, l’occupation, la partition. Mais elle dit quelque chose de plus simple, de plus inquiétant. Le risque qu’un pays en crise intérieure devienne un terrain de compétition entre puissances, avec des récits importés, des appuis extérieurs, des conditionnalités, et au bout du compte une souveraineté réduite. Pour répondre à cette question, il faut ralentir. Sortir du réflexe militant. Revenir aux faits, aux intérêts, aux mécanismes. Et regarder comment une crise de gouvernance et de survie quotidienne peut conduire à une guerre des blocs. Le contexte immédiat : un changement de régime sous pression régionale et internationale Le basculement politique récent a placé Madagascar sous le regard direct des organisations régionales et du système onusien. L’Union africaine a acté une suspension après la prise de pouvoir militaire, en appelant à un retour à l’ordre constitutionnel[1]. Le Secrétaire général des Nations unies a condamné le changement anticonstitutionnel de gouvernement et demandé un retour à l’ordre constitutionnel[2]. La SADC a, de son côté, appelé à la retenue, au dialogue et à des solutions inclusives[3]. La France, pour sa part, a publié un communiqué appelant à la responsabilité, au dialogue, et à l’absence de pression ou d’ingérence étrangère[4]. Ces éléments ne disent pas qui a raison ou qui a tort. Ils affirment que la crise est devenue une question de légitimité internationale. Madagascar est devenue ainsi une zone où les puissances peuvent s’affronter, ou à tout le moins être sollicitées. La situation mondiale, une guerre de blocs qui ne se limite pas à l’Europe La guerre en Ukraine a durci l’architecture géopolitique globale. Côté européen, l’Union prolonge et renforce les sanctions économiques contre la Russie, prolongées jusqu’au 31 juillet 2026, et multiplie les paquets visant finance, énergie, transport, technologie et défense[5]. Dans le même temps, des États membres poussent à frapper des nœuds logistiques, comme les services et soutiens aux flottes qui transportent pétrole, gaz et charbon russes. Côté américain, l’assistance à l’Ukraine s’est structurée dans la durée autour de programmes de formation, d’équipement, de financement et de reconstitution de stocks[6]. Ce cadrage est essentiel. Quand l’Europe cherche à réduire les revenus russes et que Washington organise l’endurance ukrainienne, Moscou cherche des marges. Diplomatiques, économiques, logistiques, informationnelles. L’Afrique devient un espace de respiration, et parfois un espace de démonstration. Ce que montrent les faits à Madagascar, au-delà des impressions Un point a basculé du registre du soupçon vers le registre du document. Le 14 janvier 2026, un communiqué attribué à la Présidence de la Refondation annonce que Madagascar a reçu des équipements militaires fournis par la Russie, et qu’une délégation russe assure une formation à destination de militaires malgaches[7]. . Ce fait ne suffit pas à conclure à un alignement stratégique. Il établit trois réalités : Première réalité, une coopération sécuritaire est revendiquée officiellement[8]. Deuxième réalité, la séquence est médiatisée, donc pensée comme un message, à l’intérieur et à l’extérieur[9]. Troisième réalité, la crise intérieure se déroule déjà sous surveillance régionale, et ce type de coopération devient immédiatement un objet de lecture géopolitique[10]. Les forces en jeu, pays, intérêts, leviers Russie, sécuritaire, visibilité, points d’ancrage L’intérêt russe, dans de nombreux pays africains, se construit sur un échange simple. Offre de sécurité, de formation, parfois d’équipement, contre espace diplomatique, accès, contrats, et légitimité. La guerre en Ukraine rend chaque appui plus précieux, y compris symbolique. Dans le dossier malgache, le communiqué du 14 janvier matérialise ce registre[11]. Europe et États Unis, légitimité, normes, contre influence Le réflexe occidental, dans ce type de bascule, tient en trois axes. Rétablir une trajectoire constitutionnelle, limiter les partenariats sécuritaires opaques, et contenir les dispositifs d’influence hostile. Sur ce dernier point, plusieurs travaux décrivent l’intensification des opérations informationnelles russes en Afrique et les mécanismes de désinformation, y compris via des plateformes ou réseaux identifiés[12]. Organisations régionales, la bataille de la reconnaissance SADC et Union africaine pèsent sur la reconnaissance, le calendrier, les conditions d’une transition, donc sur la marge de manœuvre du pouvoir[13]. Les actifs qui attirent la compétition : ports, minerais, couloir maritime Dans une guerre de blocs, un pays n’est pas seulement un territoire. C’est un faisceau d’actifs. Le port de Toamasina concentre l’essentiel du commerce maritime du pays, avec une part dominante du trafic de conteneurs et du trafic global, selon des documents de la Banque mondiale[14]. Le canal du Mozambique, voisin immédiat, figure dans des analyses sur l’ordre maritime de l’océan Indien, avec des enjeux de sécurité, d’énergie, de pêche et d’infrastructures sous-marines[15]. Sur les minerais, Madagascar apparaît comme un producteur majeur de graphite, matière première critique pour des chaînes industrielles stratégiques, et susceptible de devenir un fournisseur clé, selon une note publique du Trésor français[16]. Ports, minerais, couloir maritime. Voilà le triptyque qui transforme une crise interne en dossier géostratégique. Alors, « ukrainisation », que veut dire ce mot ici Dans cet article, le terme ne doit pas être une provocation. Il doit être une grille. On peut parler de risque d’ukrainisation quand trois symptômes apparaissent en même temps. Symptôme 1, la sécurité devient le langage central de l’État, au cœur d’une crise sociale[17]. Symptôme 2, la légitimité du pouvoir se joue aussi à l’extérieur, sous pression de suspensions, condamnations, médiations[18]. Symptôme 3, la bataille des récits s’intensifie, avec des narratifs prêts à l’emploi et des opérations d’influence[19]. Madagascar coche déjà plusieurs cases. Pas au stade de la guerre, mais à celui du basculement possible. Quatre scénarios, et ce qu’ils impliquent vraiment Scénario 1, l’alignement sécuritaire assumé avec la Russie Déclencheur plausible, besoin rapide d’outils de maintien de l’ordre, de formation, de contrôle territorial, de capacité anti-crise. Gain court terme, une réponse visible. Coût long terme, isolement régional, durcissement des positions des partenaires occidentaux, risque de sanctions ciblées, polarisation interne par le récit pro ou anti. Indice à surveiller, extension de la coopération au-delà de la formation, présence durable, accords non

Date : 09/01/26 Ce que « l’affaire Maduro » renvoie à l’Afrique, et l’image qu’elle projette sur Madagascar Le 3 janvier 2026, les États Unis ont mené à Caracas une opération qui, selon plusieurs sources concordantes, s’est soldée par la capture du Président de la République vénézuélien en exercice, Nicolás Maduro, et son transfert vers New York pour y être jugé[1]. Dans notre réflexion, le point n’est pas de rejouer le feuilleton vénézuélien, mais de lire ce que cet épisode fait au droit international et à l’imaginaire de la souveraineté, surtout vu d’Afrique, et de Madagascar. La ligne rouge de l’ONU, redevenue élastique L’article 2 paragraphe 4 – 2(4) – de la Charte des Nations Unies interdit la menace ou l’emploi de la force « contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique » d’un État[2]. Le cœur du problème, tel que le résume la note, tient en trois questions simples. Premièrement, y a-t-il emploi de la force au sens de 2(4) si une incursion armée est menée sur un territoire étranger, avec raid et frappes associées, pour capturer un chef d’État en exercice. La plupart des analyses juridiques sérieuses répondent que oui, ou à tout le moins que l’argument contraire devient difficile à soutenir sans élément exceptionnel. Deuxièmement, existe-t-il une exception qui rende licite ce recours à la force. Le cadre onusien n’en reconnaît essentiellement que trois : autorisation du Conseil de sécurité, consentement valable de l’État territorial, légitime défense au sens de l’article 51[3]. La note souligne que, publiquement, aucune de ces trois bases ne ressort de façon claire. Troisièmement, au-delà du territoire, il y a l’indépendance politique. Capturer un président, provoquer une bascule de fait au sommet de l’État, et annoncer une administration extérieure de la transition, touche précisément ce que 2(4) dit vouloir protéger[4]. Le « message » reçu en Afrique : la souveraineté redevient conditionnelle Côté africain, ce qui marque n’est pas seulement la question Maduro. C’est l’idée qu’un grand État assume le coût diplomatique d’une action contestée, puis l’habille d’un récit de justice, de sécurité, ou de restauration démocratique. L’Union africaine, dans ses réactions publiques, a remis au centre souveraineté, intégrité territoriale et autodétermination[5]. L’Afrique du Sud a été plus frontale, qualifiant l’action américaine de violation manifeste de la Charte, en rappelant explicitement l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force[6]. Même lorsque les positions varient selon les capitales, un réflexe commun réapparaît : l’obsession du précédent. Parce qu’en Afrique, « l’exception » finit souvent par voyager, puis par revenir. Ce message implicite est brutal parce qu’il remplace une idée confortable par une réalité opérationnelle. La souveraineté, dans les textes, est un statut. Dans le monde réel, elle se comporte comme une preuve renouvelée. Elle tient quand un État est lisible et quand il peut démontrer, semaine après semaine, qu’il contrôle trois choses simples : qui décide, comment la décision est vérifiée, et ce que la population reçoit effectivement. Quand ces preuves manquent, un vide s’ouvre. Et ce vide appelle presque mécaniquement des « offres de stabilisation ». Elles arrivent rarement avec le mot tutelle. Elles arrivent avec des mots acceptables, parfois même désirables. Stabilisation. Protection des civils. Anticorruption. Sécurisation des flux. Aide d’urgence. Appui à la transition. Ce vocabulaire n’est pas forcément mensonger. Il devient dangereux quand il sert à déplacer le centre de gravité hors de l’État, vers des dispositifs qui s’installent et s’autonomisent. On reconnaît la tutelle moderne à ses mécanismes concrets. Elle commence par l’urgence. Énergie, carburant, nourriture, sécurité, élections. Celui qui paie l’urgence gagne du temps politique, puis des contreparties. Elle se poursuit par la technique. Conseillers intégrés, audits pilotés de l’extérieur, conditionnalités, benchmarks, assistance « clé en main ». C’est souvent efficace à court terme, mais cela peut déposséder la décision. Elle se verrouille par les flux. Ports, douanes, recettes, contrats énergétiques, filières minières, paiements internationaux. On ne gouverne plus seulement un territoire, on gouverne des tuyaux. Elle se protège par le récit. Le partenaire devient « indispensable ». La critique devient « irresponsable ». L’alternative devient « risquée ». Le point crucial, c’est que cette mécanique ne nécessite pas d’occupation militaire. Elle fonctionne très bien dans une transition. Parce qu’une transition est par définition une période où l’autorité est discutée, où les institutions se cherchent, et où le pays vit à crédit politique et parfois à crédit tout court. C’est là que Madagascar est directement concerné. Quand l’eau, l’électricité et la sécurité deviennent les arbitres du quotidien, l’État doit prouver qu’il tient la main sur le réel. S’il n’y arrive pas, d’autres proposeront de tenir la main à sa place, au nom de la stabilité. La meilleure défense est simple, mais exigeante, difficile à mettre en œuvre. Un calendrier opposable, public, daté, avec jalons et responsabilités. Une transparence de flux, contrats, recettes, dépenses, décisions clés. Un tableau de bord du réel vital, publié régulièrement, auditable. Des règles électorales qui empêchent la captation et obligent à la preuve. À ce niveau, la souveraineté cesse d’être une tribune vide. Elle devient une entité vérifiable. Et c’est précisément ce qui réduit l’espace des « stabilisateurs ». Ceux qui viennent vous sauver ne le font pas forcément pour votre intérêt. De Caracas à Antananarivo : le risque d’une triangulaire, pas seulement d’un duel Dans l’article Diapason « 2026, l’année de tous les dangers[7] », le diagnostic est clair : la transition malgache ouvre une fenêtre de vulnérabilité où l’enjeu n’est pas seulement « qui gouverne », mais « qui fixe la trajectoire ». Et ce duel France/Russie y est décrit comme structurant, parce qu’il se joue sur trois terrains concrets : les arbitres institutionnels, les leviers régaliens, puis l’énergie et la trésorerie. L’apport de cet article est d’ajouter une idée : après l’épisode vénézuélien, les États Unis peuvent devenir un troisième pôle, pas forcément par des moyens militaires, mais par des outils plus « propres » en apparence, financements, conditionnalités, contrats, sanctions ciblées, sécurisation de chaînes d’approvisionnement. Les intérêts américains « durs » à Madagascar, et pourquoi ils comptent Le point le plus tangible côté mines est Toliara, passé dans l’orbite d’une entreprise américaine, avec un

Date : 02/01/26 Au-delà des dissensions locales, une bataille de trajectoire Ce qui se joue à Madagascar dépasse de loin une querelle de leadership, une recomposition de coalition ou une bataille de procédures. Derrière les dissensions locales et les manœuvres politiques, une fenêtre géopolitique rare s’est ouverte. Le gouvernement en place, par déni, par ignorance ou par calcul, met en œuvre une organisation dont l’impact sur la société malgache restera nul ou marginal. En cause, un verrou constitutionnel de fait : les prérogatives d’un président intérimaire sont limitées, car sa mission est de préserver la continuité de l’État et de restituer l’appareil public à un dirigeant élu. Dans ce cadre, les initiatives actuelles risquent de s’apparenter davantage à une gabegie financière et à une tentative stérile de prolongation du pouvoir qu’à une refondation réelle. Derrière ce brouhaha politico-médiatique se joue une autre partie qui détermine l’avenir du pays. Parce que le pouvoir actuel est juridiquement encadré mais politiquement contraint, la transition a créé un espace de vulnérabilité où l’essentiel se décide souvent en dehors de la scène officielle. Dans ce type de moment, l’enjeu n’est pas seulement de savoir qui gouverne, mais qui fixe la trajectoire. Le calendrier électoral, les conditions de sécurité, l’accès à l’énergie, les accords économiques, le contrôle du récit, la reconnaissance internationale. Ce sont ces paramètres qui rendent une transition réversible ou irréversible. Dans cette fenêtre, Madagascar redevient une pièce sur l’échiquier de l’océan Indien. Et deux acteurs cherchent à peser plus lourd que les autres. La France, puissance historique et régionale, vise une stabilisation par la normalisation, avec un retour rapide à la légalité constitutionnelle et une place centrale accordée aux civils. (Diplomatie.gouv.fr) La Russie, en quête d’ancrages nouveaux, adopte un cadrage plus souverainiste et plus transactionnel, appelant à la retenue tout en présentant la crise comme une affaire intérieure. (Mid.ru) Entre ces deux pôles, l’Union africaine et les organisations régionales poussent vers des élections crédibles, car c’est, en pratique, le seul mécanisme reconnu pour refermer la parenthèse transitionnelle. (ISS Africa) Le gouvernement en place en a pleinement conscience et cherche à rallier ces instances internationales en répondant partiellement à leurs exigences, notamment par l’organisation précipitée d’Assises citoyennes, parmi d’autres initiatives. Le vrai nœud est là. Si l’élection devient le point de convergence, elle peut être un verrou de sortie. Elle peut aussi devenir un instrument de captation. Une transition encadrée par le droit, contrainte par la politique L’article Diapason[1] sur la séquence d’octobre 2025 rappelle un fait structurant : le PRRM (Présidence de la Refondation de la République de Madagascar) tient une légitimité de fonction, issue d’une décision de la HCC (Haute Cour Constitutionnelle), mais pas une légitimité électorale. Son action devient politiquement contestable dès qu’elle s’éloigne du strict registre de la continuité. Le même texte insiste sur une conséquence directe : l’intérim est pensé comme court, avec des pouvoirs explicitement neutralisés pendant la vacance, notamment la dissolution. Autrement dit, la transition peut gérer. Elle peut ajuster. Elle peut arbitrer. Mais elle ne peut pas, à elle seule, refonder durablement l’architecture institutionnelle. Dans cette configuration, le centre de gravité se déplace. Il se rapproche du Parlement, et plus précisément du président de l’Assemblée nationale, décrit comme un pivot discret, à la fois déclencheur institutionnel de la séquence et acteur central des saisines. Ce point est décisif pour comprendre la suite : quand le pouvoir est diffus, les influences extérieures ne cherchent pas seulement un homme fort. Elles cherchent des points d’appui. Et, sur le plan gouvernemental, la transition se dote d’un exécutif transitoire et d’un gouvernement annoncé à 29 ministres, après la nomination d’un Premier ministre civil. (Le Monde.fr) Le pattern commun des transitions, et où Madagascar se situe Dans beaucoup de pays africains depuis 2020, une même séquence s’est répétée. Un pouvoir civil discrédité. Une rupture présentée comme un acte de salut public. Une promesse de retour rapide à l’ordre constitutionnel. Puis, très souvent, un glissement du calendrier et une normalisation de l’exception. Mali, Guinée, Burkina Faso, Niger, Gabon. À chaque fois, la sortie a été annoncée comme imminente, puis renégociée. Les raisons invoquées varient, sécurité, logistique, consensus, refondation, mais le résultat est fréquemment le même : le provisoire devient un mode de gouvernement. Le point important n’est pas de dire que tous les pays se valent. Le point important est d’identifier les marqueurs qui reviennent. Militarisation des postes civils de direction. Glissement du calendrier. Réduction de l’espace civique. Procédures de gré à gré. Biais budgétaire en faveur de la sécurité au détriment de l’eau et de l’électricité. Le dossier ajoute une idée simple : le piège se referme moins par la violence que par la normalisation. Il s’installe dans les habitudes, dans les mots, dans les textes. C’est précisément là que le piège Népal[2] complète la lecture. Il décrit une mécanique en étapes, du déclencheur vital à la rue, de la répression au recyclage, puis à une bifurcation qui peut échouer faute d’organisation, de leadership et de plan post chute. Et surtout, il annonce l’étape la plus dangereuse pour 2026 : le choc géostratégique. Le moment où l’élan interne percute les intérêts extérieurs, sur l’énergie, les mines, la dette, les alliances. Madagascar est en train d’entrer dans cette zone. France Russie, une bataille d’alignement dans l’océan Indien Dans les transitions, la rivalité d’influence ne se joue pas d’abord sur des grands discours. Elle se joue sur trois choses. D’abord les arbitres : la HCC, le calendrier, l’autorité électorale, l’architecture du scrutin. Ensuite les leviers régaliens : sécurité, intérieur, justice, finances. Parce que ce sont eux qui définissent la marge de manœuvre concrète d’un gouvernement transitoire. Enfin l’énergie et la trésorerie : carburants, production électrique, contrats, subventions. Parce que, dans un pays où l’eau et l’électricité ont déclenché la colère, celui qui apporte des solutions rapides gagne un avantage politique et narratif. La France, dans ses prises de position publiques, insiste sur l’association des civils et le retour rapide à la légalité constitutionnelle. (Diplomatie.gouv.fr) Cela a deux effets. Elle offre un

Date : 26/12/25 On aurait pu raconter 2025 comme une suite d’annonces, de promesses et de récits. Mais Madagascar ne se laisse plus raconter. Il se vit. Et ce qui s’est imposé, mois après mois, c’est une évidence simple : un pays n’est pas en crise parce qu’il manque d’idées, il est en crise parce que les mécanismes qui transforment les idées en services publics ne fonctionnent plus. L’eau, l’électricité, les prix, la sécurité, la justice. Voilà la boussole réelle. Tout le reste est littérature. Le pays des coupures : quand l’énergie devient le résumé national L’énergie n’est pas un secteur parmi d’autres. C’est l’infrastructure de tout le reste. Et 2025 a remis ce fait au centre. Les chiffres rappellent l’ampleur du verrou : accès à l’électricité autour de 33% au niveau national, inférieur à 6% en zone rurale, pertes de réseau supérieures à 30%, production publique devenue minoritaire, dépendance structurelle à des producteurs privés, mix largement dominé par le fioul lourd et le diesel. Quand l’État doit subventionner massivement son opérateur public, tout le budget devient un budget de survie. Cela écrase l’investissement utile, puis l’emploi, puis la confiance. Ce que 2025 a rendu visible, c’est le cercle : dépendance énergétique, dépendance budgétaire, dépendance politique. L’économie fantôme[1] : un pays riche dont la richesse ne reste pas En mars, l’idée qui a marqué les esprits tient en une phrase : Madagascar produit, exporte, attire des flux, mais l’État et la population ne voient pas la couleur de la valeur créée. Même en s’en tenant aux chiffres officiels rappelés dans l’article, le paradoxe saute aux yeux : un PIB 2023 autour de 14,6 milliards d’euros, une structure dominée par la consommation, des importations lourdes, des exportations sous évaluées, et surtout une capacité fiscale faible. Cette faiblesse fiscale n’est pas qu’un problème technique. C’est une question de souveraineté concrète : un État qui ne capte pas la valeur ne peut pas financer l’école, la justice, l’énergie, ni même l’entretien minimal de ses infrastructures. Le dossier sur l’architecture de la dépendance pousse la logique plus loin : l’informalité massive enferme le pays dans une économie de subsistance où travailler ne protège plus de la pauvreté, et où l’État reste structurellement sous-alimenté. L’architecture de la dépendance[2] : la souveraineté de façade Juin 2025 a posé le diagnostic que beaucoup évitent : l’indépendance formelle n’a pas été suivie d’une reconstruction institutionnelle capable d’organiser la protection, l’orientation économique et la redistribution. Le texte insiste sur un héritage institutionnel lourd et durable, avec un pouvoir exécutif fort et une séparation des pouvoirs peu effective, ce qui a déséquilibré la trajectoire politique sur le long terme. La radioscopie[3] publiée plus tard dans l’année reformule ce constat de manière très accessible : drapeau, hymne, siège à l’ONU, mais dépendances politiques, économiques, culturelles et sociales encore structurantes. C’est là que 2025 a été pédagogique. On ne parle plus seulement de corruption, on parle de structure. On ne parle plus seulement de personnes, on parle de systèmes qui reproduisent les mêmes résultats, quel que soit le casting. L’échiquier mondial[4] : vulnérable, donc négociable Avril 2025 a introduit une lecture stratégique plus disruptive : Madagascar n’est pas marginal. Il est au croisement de chaînes de valeur mondiales, minerais, textile, services numériques et BPO. Cela crée une vulnérabilité, mais aussi un levier. L’article propose une relecture de la pression tarifaire comme levier de renégociation, en rappelant le mécanisme d’offshorisation et la capture de valeur hors du territoire. Schéma – Offshorisation – Apple Dans un autre registre, l’analyse sur la façon dont on empêche un continent de se tenir debout[5] éclaire la dimension narrative : convaincre un peuple qu’il ne peut pas, puis organiser la dépendance, puis s’étonner qu’il renonce. Le cas malgache est présenté comme emblématique, y compris sur des sujets symboliques comme les îles Éparses[6], absentes du débat public alors qu’elles pèsent géo-stratégiquement. La leçon 2025 est simple : dans un monde qui redevient transactionnel, un pays n’existe pas par son récit mais par sa capacité à négocier sur des actifs réels et à sécuriser ses intérêts. La refondation sous contrainte[7] : la promesse ou la preuve À l’automne, l’idée centrale n’est plus « qu’est-ce qu’il faut faire », mais « comment prouver qu’on le fait ». Le texte sur la refondation à l’épreuve du réel pose un critère de crédibilité très concret : des résultats mesurables, des données ouvertes, des responsables identifiés, une preuve hebdomadaire. Le PLFI 2026 (Présentation du Projet de Loi de Finances Initiale) approuvé rapidement devient un symbole ambivalent : continuité administrative ou rupture assumée. Et la question se déplace sur les arbitrages budgétaires réels, eau, électricité, chaîne d’arriérés, transparence des contrats, rendement douanier, traçabilité. Dans la même veine, « Stade 4[8] » martèle une idée qui parle à tout le monde : la fenêtre spectaculaire se referme toujours, ensuite vient le temps des preuves. Coalition locale eau et électricité, tableau de bord hebdomadaire, contrôle citoyen des achats et des arriérés, gestes simples de crédibilité. Et la Gen Z est renvoyée à un dilemme stratégique : l’horizontalité mobilise, mais elle limite l’exécution. Il faut une architecture de décision compatible avec l’exigence de résultats. Punchlines pour nourrir le débat à table En cette fin d’année, Madagascar arrive au moment des bilans. 2025 aura été présentée comme l’année du changement. Mais une question s’impose, simple et exigeante. Sommes-nous face à une rupture, ou face à une continuité qui a simplement changé de vocabulaire. La différence ne se lit pas dans les discours. Elle se voit dans les faits. Dans la capacité à faire fonctionner les mécanismes qui transforment une décision en service public. Dans la transparence des chiffres. Dans la manière de gérer l’eau, l’électricité, les prix, la sécurité, la justice. Là se joue la crédibilité. Là se mesure le basculement. Pour nourrir les discussions de fin d’année, voici une série de phrases courtes, à partager, à contester, à affiner. Pas pour gagner un débat, mais pour l’élever. Pour passer du commentaire à la question juste. Et ramener chaque conversation au seul