Abstract Et si l’indépendance n’était qu’un mot ? Depuis 1960, Madagascar affiche une souveraineté politique. Mais derrière les discours et les célébrations, une autre réalité s’impose : celle d’une dépendance systémique, enracinée dans les structures économiques, institutionnelles et géopolitiques du pays. Ce dossier propose une lecture radicale et structurée de cette trajectoire contrariée. À travers des outils d’analyse comme l’approche ICECAP et la cartographie SCOR, il explore les mécanismes invisibles qui ont vidé l’État de sa puissance : captation des ressources, neutralisation des contre-pouvoirs, économie de rente, dépendance internationale. Loin des indignations passagères, cet essai trace une ligne de rupture : refonder les fondements mêmes de la souveraineté. Il appelle à un sursaut démocratique, économique et citoyen, et propose des leviers concrets pour sortir de ce système verrouillé. “Comprendre pour mieux reconquérir. Déconstruire pour mieux reconstruire.” À propos de Diapason Diapason est un Think Tank indépendant. Il réunit chercheurs, journalistes, économistes, citoyens engagés et membres de la diaspora autour d’un objectif commun : rendre intelligible la complexité des enjeux malgaches et proposer des pistes de transformation concrètes. À travers ses analyses systémiques, ses webinaires, ses publications et ses campagnes citoyennes, Diapason œuvre pour une reprise de souveraineté intellectuelle, économique et démocratique au service du bien commun. Télécharger l’article : Ici 🗞

« Il n’y a pas de phénomène de société, seulement une explication sociétale des phénomènes » Friedrich Nietzsche Introduction – La méthode ICECAP : voir sous la surface L’analyse suivante s’appuie sur la méthode ICECAP, une méthode d’analyse causale créée par les analystes du think tank Diapason, acronyme de Iceberg Causal Analysis Protocol, développée dans l’article « Iceberg inversé – ce que le monde voit, ce que le Malgache ignore » (Diapason, mai 2025). Cette méthode vise à identifier les symptômes visibles, à mettre à jour les causes invisibles, et à les classer selon cinq niveaux d’analyse : Partie visible : symptômes sociaux observables Partie invisible : causes profondes structurelles Source primaire : choix de la gouvernance, pression privée, internationale ou ignorance Motivation humaine : ce qui pousse à agir (peur, cupidité, conformisme, résignation…) Sujet déclencheur : le mécanisme économique ou structurel à l’origine du blocage Les deux articles de Joan Razafimaharo (sur la peur de la rétaliation)[1] et du Dr Rigobert Rafiringason (sur l’éducation)[2] constituent un double révélateur d’une même structure d’enfermement à Madagascar. Analyse ICECAP – La peur de la rétaliation (Joan Razafimaharo) Partie visible Partie invisible Source primaire Motivation humaine Sujet déclencheur (structurel / économique) Silence généralisé dans les sphères techniques, artistiques et administratives Système de répression implicite à travers l’autocensure et les représailles indirectes Choix de la gouvernance Contrôle Absence de mécanismes de protection des voix dissidentes Autocensure dans les milieux professionnels Réseaux d’allégeance informels, intimidation sociale non formalisée Choix de la gouvernance Peur / Soumission Maintien de l’ordre hiérarchique par loyautés informelles Isolement après la prise de parole critique Absence de statut protecteur en cas de dénonciation d’incompétence ou de corruption Choix de la gouvernance Contrôle Inexistence d’un État de droit effectif Rupture des alliances et soutien conditionnel des proches Intérêt personnel supérieur à l’intérêt collectif dans les groupes « alliés » Pression des intérêts privés Opportunisme / Préservation Compromission pour sécuriser un avenir professionnel Mise à l’écart progressive après désaccord Disqualification sociale par la rumeur, la diffamation, la peur d’être associé Choix de la gouvernance Contrôle / Intimidation Absence de sanction contre la violence symbolique Recentrage stratégique sous forme de « retrait volontaire » Tentative de préserver la santé mentale face à un climat délétère institutionnalisé Méconnaissance / Ignorance Résignation Normalisation de la souffrance psychologique dans le travail Harcèlement insidieux et discrédit moral Reproduction des logiques postcoloniales d’autorité verticale, même dans les cercles intellectuels ou militants Pression internationale (héritée) Conformisme culturel Héritage post-colonial non digéré dans les élites locales Discours sur l’éthique du silence, du retrait, du discernement Absence de cadre collectif de reconnaissance du Hasina (autorité morale légitime) Choix de la gouvernance Désenchantement Érosion de la sphère publique comme lieu de délibération libre Refus des élites à renoncer à leurs privilèges (appel à un « suicide de classe ») Fragmentation des élites, refus de solidarité concrète, peur de perdre les bénéfices du système Pression des intérêts privés Cupidité Appropriation privée des ressources symboliques et sociales Exemple concret : des journalistes, enseignants ou hauts fonctionnaires mis à l’écart après des critiques légitimes, sans protection ni cadre légal efficace. Nuage de mots ICECAP : La peur de la rétaliation Commentaires de synthèse La peur de la rétaliation est ici le symptôme d’un système autoritaire diffus, dans lequel la parole libre est désamorcée par la crainte sociale plus que par la violence directe. Les causes profondes relèvent d’un choix de gouvernance, mais aussi d’une pression des intérêts privés (préservation des positions, fuite du coût du courage). Le sujet déclencheur, souvent économique ou structurel, renvoie à l’absence d’un cadre protecteur, à la non-reconnaissance des résistances morales (Hasina) et à l’internalisation du post-colonialisme dans la reproduction sociale. La motivation humaine dominante est le contrôle, mais elle se décline en opportunisme, peur, résignation et conformisme, selon les acteurs en jeu. Analyse ICECAP – L’éducation à Madagascar (Dr Rigobert Rafiringason) Partie visible Partie invisible Source primaire Motivation humaine Sujet déclencheur (structurel / économique) Échec manifeste du système éducatif Absence d’une vision partagée du rôle de l’école Choix de la gouvernance Négligence Absence de politique éducative cohérente Disparition des valeurs comme la discipline, la justice, la responsabilité Déconnexion entre savoir, savoir-être et faire-savoir Choix de la gouvernance Indifférence Absence d’investissement productif dans le savoir Démission des parents et dévalorisation de l’école Perte de sens collectif autour du bien commun Méconnaissance / Ignorance Résignation Non-intériorisation de l’intérêt général dès l’enfance Incapacité des citoyens à coopérer efficacement Individualisme structurel hérité du système éducatif Pression des intérêts privés Compétition Système éducatif valorisant la réussite individuelle au détriment du collectif Dégradation des biens publics (vols, vandalisme) Échec de la formation civique et de l’amour du bien commun Choix de la gouvernance Cynisme / Opportunisme Appropriation privée des ressources communes Rejet de l’impôt et du système fiscal Absence de culture citoyenne fiscalement responsable Méconnaissance / Ignorance Méfiance Système fiscal injuste perçu comme une spoliation Tissu économique dominé par l’informel Échec de la formation à l’esprit d’entreprise et à l’éthique professionnelle Choix de la gouvernance Abandon Économie de survie structurelle non accompagnée Violence, incivilités et agressivité chez les jeunes Système éducatif déconnecté des réalités sociales et émotionnelles Choix de la gouvernance Frustration Exclusion structurelle de la majorité du système économique formel Absence de culture de groupe, difficulté à fédérer Absence d’apprentissage de la coopération dès le jeune âge Choix de la gouvernance Individualisme cultivé Absence de travaux de groupe, pédagogie compétitive Scolarité sans finalité économique ni sociale Rupture entre éducation, emploi, développement national Pression des intérêts privés Désengagement élitaire Éducation réduite à une formalité, non articulée aux besoins de la Nation Exemple concret : plus de 1,2 million d’enfants non scolarisés en 2023 ; 65 % des élèves de primaire n’ont jamais fait de travail en groupe. Nuage de mots ICECAP : L’éducation à Madagascar Synthèse L’article met en évidence

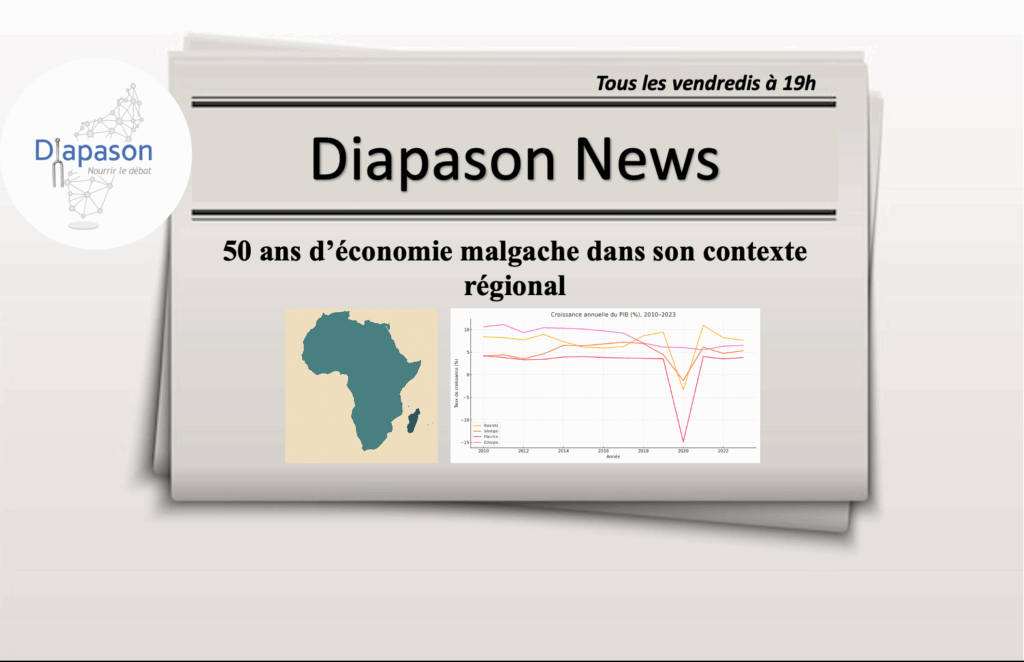

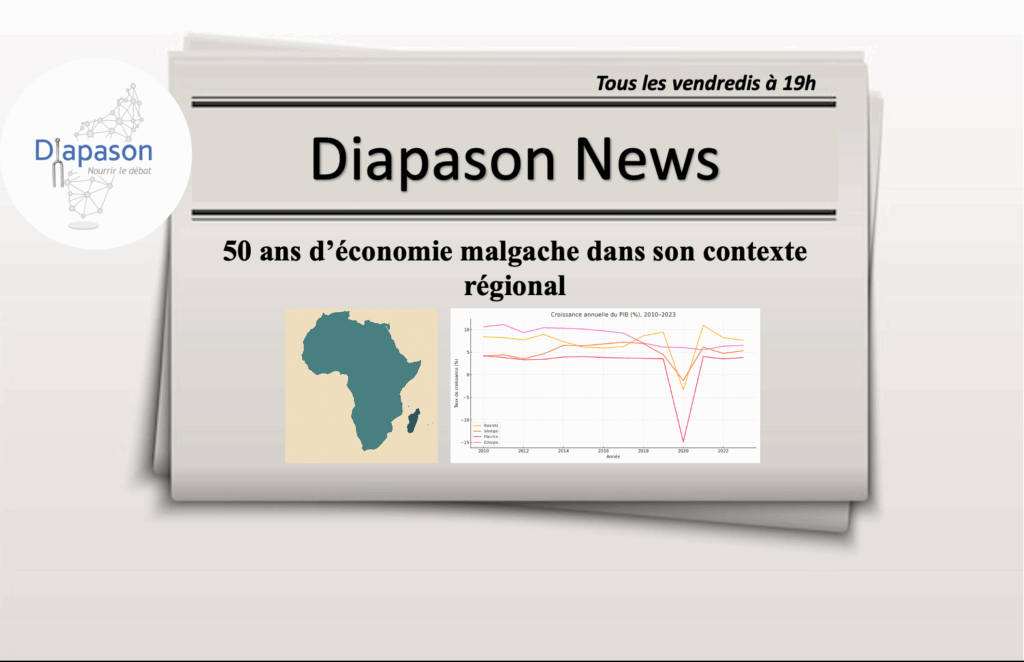

Entre stagnation, spoliation et espoirs de transformation Cinquante ans de croissance au ralenti : données clés Évolution du PIB réel et du PIB par habitant (1971-2023) Depuis son indépendance, Madagascar a connu une croissance économique erratique, fortement dépendante des chocs politiques internes, des crises climatiques et des cycles de rente. Les données du PIB par habitant, corrigées de l’inflation, montrent une réalité frappante : le pays a stagné pendant cinq décennies, avec même des périodes de régression. Les ruptures suivantes sont particulièrement notables : 1972-1975 : Révolution sociale sous Ramanantsoa, chute de la croissance. 1982-1985 : Crise de la dette et plans d’ajustement structurel imposés par le FMI. 1991 : Effondrement de l’administration Ratsiraka, transition chaotique. 2002 & 2009 : Crises post électorales majeures entraînant des blocages économiques. 2020 : Effets du Covid-19 sur les exportations et l’économie informelle. Pendant ce temps, la croissance démographique est restée constante, maintenant une pression structurelle sur le revenu par habitant. Résultat : la majorité de la population vit aujourd’hui avec un pouvoir d’achat inférieur à celui des années 1970. Graphique : Évolution comparée du PIB par habitant (1971–2023) Graphique de comparaison entre Madagascar, Rwanda, Sénégal, Maurice Graphique : Croissance annuelle moyenne du PIB par période présidentielle Ce graphique confirme un fait central : la performance économique de Madagascar est profondément corrélée à son instabilité politique et institutionnelle. À cela s’ajoute une faiblesse structurelle de l’État à capter, redistribuer et transformer la richesse. Exportations : richesses invisibles, flux détournés Composition et dynamique des exportations Madagascar semble modeste sur les marchés mondiaux. Pourtant, la structure de ses exportations est plus riche qu’il n’y paraît : Secteur Produits dominants % estimée des exportations totales Mines Nickel, cobalt, graphite, ilménite 30-35 % Agriculture Vanille, girofle, litchis 20-25 % Textile Vêtements (zones franches) 20-25 % Services BPO Centres d’appel, digital 5-10 % Pêche, bois Crevettes, bois précieux <5 % Ces produits sont exportés sans transformation locale majeure, dans des circuits souvent exclus du système fiscal malgache[1]. L’économie invisible : les ressources non déclarées Comparaison avec la RDC Élément Madagascar RDC Ressources principales Nickel, cobalt, graphite, terres rares, or Cobalt, cuivre, or, coltan, diamants % de recettes minières perdues 50-80 % (estimations Diapason + ITIE) 60-85 % (Congo Research Group, Resource Matters) Acteurs dominants Ambatovy, Base Resources Glencore, China Moly, Gécamines La comparaison avec la RDC montre que Madagascar pourrait perdre chaque année 400 à 700 millions USD de recettes non déclarées. Si l’on applique une fiscalité de 15 à 20 %, cela représente 60 à 140 millions USD/an de recettes fiscales perdues. Cas Apple et offshorisation Un iPhone vendu à 1 000 USD ne laisse que 30-50 USD à la Chine qui l’assemble[2]. De la même façon, Madagascar exporte de la vanille, du textile ou du nickel sans capter la valeur finale. Produit Valeur à Madagascar Valeur finale mondiale % captée localement Vanille 100-200 USD/kg 2 000-4 000 USD/kg <10 % Nickel 15 000 USD/T 30-40 000 USD/T ≈3-5 % T-shirt 1,2 USD 12-20 EUR ≈1-2 % Application d’une fiscalité de 18 % (moyenne africaine 18%) Valeur exportée réelle Manque à gagner fiscal (18 %) 12 milliards USD 1,87 milliard USD 16 milliards USD 2,59 milliards USD Ce manque à gagner fiscal équivaut à 75 à 100 % du budget de l’État. Projection 2023–2033 Sur 11 ans, Madagascar pourrait perdre plus de 25 milliards USD si aucune réforme n’est engagée. Facteurs structurels de blocage Faiblesses institutionnelles et gouvernance extractive Le développement économique de Madagascar est largement entravé par la configuration et l’usage des institutions. L’exécutif concentre le pouvoir sur les organes clés : douanes, fisc, secteur minier, justice. Cette domination empêche toute autonomie des organes de contrôle et affaiblit les contre-pouvoirs. Le législatif, censé incarner la nation, reste aligné sur l’exécutif, tandis que la justice demeure dépendante des autorités politiques, ce qui entrave la lutte contre les abus liés aux ressources. Dans ce contexte, les institutions ne servent plus l’intérêt général : elles canalisent les flux vers des intérêts privés. L’administration devient un relais entre ces intérêts et l’État, renforçant l’opacité au lieu de garantir la transparence. Pouvoir Rôle constitutionnel État réel d’indépendance Exécutif Dirige la politique, applique les lois Concentration maximale Législatif Vote les lois, contrôle l’action du gouvernement Alignement quasi systématique Judiciaire Applique les lois, sanctionne les abus Dépendance administrative Ce tableau montre que les équilibres entre pouvoirs sont théoriques, mais que leur fonctionnement réel empêche toute correction des déséquilibres économiques ou toute régulation des flux de rente. Blocages géographiques, sociaux et culturels Plusieurs facteurs structurels non économiques freinent directement le développement de Madagascar. Ils relèvent de la géographie, du tissu social, des représentations culturelles et du rapport entre citoyens et institutions. Insularité et enclavement territorial Malgré sa taille, Madagascar reste peu connectée. Les ports sont sous-équipés, les routes dégradées, et les régions mal reliées, ce qui freine l’intégration nationale et augmente les coûts logistiques. À l’inverse, le Rwanda, pourtant enclavé, a investi dans des connexions régionales à fort impact. Fragmentation sociale et identitaire La diversité culturelle devient un frein en l’absence d’un projet national partagé. Cela renforce les clientélismes et la méfiance envers les institutions centrales. Le Sénégal, lui, a su construire un imaginaire collectif plus inclusif. Urbanisation peu productive Madagascar reste rurale et son urbanisation est peu structurée. Antananarivo souffre d’un sous-investissement chronique, là où Dakar ou Kigali sont devenues des pôles économiques dynamiques. Culture de la défiance envers l’État L’absence d’État-providence a installé une culture de débrouille. L’administration est vue comme un obstacle, pas comme un appui. Cela réduit la demande citoyenne de transparence et bloque la construction d’un État moderne. Retard numérique et énergétique Moins de 20 % de la population a accès à l’électricité, et moins de 10 % à Internet. Ce double retard empêche l’insertion dans l’économie moderne, là où d’autres pays africains en font des leviers majeurs. En résumé, Madagascar souffre : D’un isolement logistique et numérique, D’un enclavement intérieur, D’une fragmentation sociale persistante, Et d’une faible exigence de reddition des comptes. Cette combinaison maintient la majorité

Diapason est un « think tank » qui veut poser des questions, nourrir le débat, valoriser les initiatives et favoriser l’innovation socio-économique et politique pour le développement de Madagascar. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du think tank. Nos valeurs Boussole / Cap Indépendance politique Multiculturel Vision à long terme Trait d’union entre savoir et pouvoir Éducation Recul nécessaire Liberté d’action Disruptif Bonne lecture ! À l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance de Madagascar, le président de la République a promis une “célébration grandiose”. Il a précisé que les festivités, en tout cas les cérémonies officielles, auraient lieu dans un lieu différent des sites habituels. Il a notamment indiqué que les feux d’artifice seraient tirés depuis le parc du Lac Iarivo, un projet encore en chantier, dont il a promis l’achèvement d’une première phase avant le 26 juin. Les autorités malgaches déploient un grand décor : une marche dans le centre-ville, l’inauguration d’une stèle commémorative sur l’avenue de l’Indépendance, des défilés militaires, des concerts, des cérémonies officielles… Un agenda festif rythmé par des discours appelant à l’unité nationale et à la fierté retrouvée. Mais derrière ces images de célébration, un malaise profond persiste. Et une question revient dans toutes les conversations : Madagascar est-il réellement indépendant ? Une indépendance de façade ? Officiellement indépendante depuis 1960, la Grande Île semble encore, pour beaucoup de ses citoyens, vivre sous le poids de dépendances multiples : politiques, économiques, voire symboliques. Si la souveraineté nationale est inscrite dans la Constitution, son application réelle suscite des doutes, notamment dans un contexte où l’État de droit, la transparence et la redevabilité du pouvoir sont régulièrement remis en cause. Mais 65 ans plus tard, que reste-t-il de cette souveraineté ? Les décisions publiques semblent de plus en plus déconnectées de la volonté populaire. Le peuple malgache a-t-il vraiment son mot à dire sur l’avenir du pays ? Ou n’est-il qu’un simple spectateur d’un théâtre politique verrouillé par une élite au service de ses propres intérêts ? L’actuel président, régulièrement critiqué pour son exercice personnalisé du pouvoir, est également au cœur de controverses liées à sa double nationalité française. Une situation inédite et politiquement sensible dans un pays dont l’histoire coloniale demeure une blessure ouverte. Fête nationale, outil politique ? Dans un contexte de pauvreté généralisée – plus de 80 % de la population vit avec moins de 2 dollars par jour -, ces célébrations fastueuses suscitent l’incompréhension. Pour nombre d’observateurs, elles apparaissent comme un écran de fumée destiné à détourner l’attention de l’opinion publique. “On amuse le peuple pendant que les ressources sont dilapidées”, souffle un enseignant à Antananarivo, amer face à ce qu’il qualifie de mise en scène. Organiser des fêtes nationales grandioses est devenu un outil classique de diversion : panem et circenses – du pain et des jeux – pour détourner l’attention d’un peuple accablé par la misère. Les dépenses engagées pour ces festivités contrastent crûment avec l’état des infrastructures de base : hôpitaux sous-équipés, routes délabrées, établissements scolaires précaires. L’écart entre les moyens mobilisés pour la fête et les réalités quotidiennes alimente un sentiment d’injustice. Un anniversaire amer. Car célébrer l’indépendance dans un tel contexte relève de l’hypocrisie. L’indépendance n’est pas une date sur un calendrier, mais une réalité vécue. Et cette réalité, pour la majorité des Malgaches, reste marquée par la dépendance, l’exclusion et le mépris. Un pouvoir fortement centralisé. Le fonctionnement de l’État est également critiqué. L’accusation d’un style de gouvernance autoritaire, voire féodal, revient régulièrement. Le régime actuel évoque davantage une monarchie autoritaire qu’un État de droit. L’État, confondu avec la personne du chef, fonctionne au bon vouloir d’un seul homme. La loi, c’est lui. Les contre-pouvoirs sont réduits au silence, les institutions affaiblies, les journalistes menacés, et les opposants diabolisés. Les institutions, bien qu’existantes, peinent à jouer leur rôle. Dans de nombreux dossiers, la parole présidentielle fait office de loi, et les décisions majeures sont prises dans l’opacité. Les critiques ne viennent pas seulement de l’opposition. Des voix issues de la société civile, du milieu académique ou de l’administration alertent sur une dérive vers une centralisation excessive du pouvoir. Une majorité en attente de rupture. Dans ce climat, la majorité des Malgaches exprime de plus en plus ouvertement sa lassitude face à ce qu’elle perçoit comme une confiscation du rêve d’indépendance. Nombre d’entre eux, surtout les jeunes, ne se reconnaissent ni dans les discours officiels ni dans les pratiques politiques actuelles. Certes, les feux d’artifice illumineront le ciel du Lac Iarivo, mais une autre lumière doit naître : celle de la conscience collective, du refus de la manipulation, et de la réappropriation de la souveraineté populaire. Car une vraie indépendance ne se fête pas : elle se vit. Elle doit être concrétisée par des politiques publiques au service de la majorité – et non d’une minorité. Zaza Ramandimbiarison Analyse ICECAP (ndlr) Télécharger l’article : Ici 🗞

Diapason est un « think tank » qui veut poser des questions, nourrir le débat, valoriser les initiatives et favoriser l’innovation socio-économique et politique pour le développement de Madagascar. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du think tank. Nos valeurs Boussole / Cap Indépendance politique Multiculturel Vision à long terme Trait d’union entre savoir et pouvoir Éducation Recul nécessaire Liberté d’action Disruptif Bonne lecture ! L’Éducation à Madagascar : Un Système en Crise Parler de l’éducation à Madagascar, c’est dresser le bilan d’un échec systémique et sociétal multiple. Cet échec s’inscrit dans une certaine complexité et fait appelle à une analyse rigoureuse des problèmes pour élaborer des solutions adaptées et intentionnelles. Réformer l’éducation à Madagascar ne se résume donc pas à une seule mesure. C’est une démarche holistique, impliquant plusieurs strates sociétales, notamment l’individu, les régions et la nation. Une vision novatrice et transformative est nécessaire pour développer des initiatives durables et inclusives à tous ces niveaux. Il s’agit à la fois de conduire une réforme éducative intrinsèquement liée à une volonté d’instaurer une égalité sociale durable. In fine, réformer l’éducation à Madagascar, c’est avoir une grande vision nationale capable de naviguer dans le système complexe d’une économie moderne et globale, assurant ainsi la prospérité à long terme de chaque individu, tourné vers une aspiration collective que les Malgaches expriment dans leur hymne national : «… Hiadana sy ho finaritra, He sambatra tokoa izahay » Ancrer l’Éducation dans l’Individu et le Développement Une réforme éducative doit s’intégrer dans une perspective de développement individuel d’abord, puis global. Une éducation qui ne favorise pas l’épanouissement et la croissance des individus engendre frustration et inégalités. L’histoire récente de Madagascar montre qu’un système éducatif inéquitable peut conduire à une révolution. Dans un contexte où la majorité des Malgaches n’a pas accès à une éducation de qualité, le risque d’une explosion sociale due à des inégalités criantes est palpable. D’où la nécessité d’une réforme éducative centrée sur l’individu. Cette transformation requiert un changement de mentalité à l’échelle nationale. La société malgache doit se libérer du fatalisme et de la résignation pour embrasser une dynamique de participation active et créative, individuelle et collective, institutionnelle et communautaire. Repenser le Rôle de l’Individu dans l’Éducation Le changement doit commencer par une prise de conscience individuelle. Les Malgaches ne doivent pas attendre des politiques l’impulsion du changement ; il doit naître de leur volonté de réussir. Mais comment susciter cette prise de conscience collective ? C’est ici que la force de l’individu combinée à l’éducation entre en jeu. Tout comme chaque vote compte lors des élections, chaque action individuelle est cruciale pour le développement du pays. Les initiatives personnelles et locales sont les fondations du changement collectif. Comprendre que la réussite commence par un effort personnel et que l’objectif ultime de chacun est la réussite économique permet de transformer cette réussite individuelle en prospérité collective. L’éducation est le creuset de cette transformation qui repose sur le potentiel de chaque individu à contribuer au changement. En reconnaissant et en activant ce potentiel, les individus peuvent transformer leur propre vie et contribuer au développement national à travers une éducation adaptée et intentionnelle. Ce chemin vers le changement est parsemé de défis, mais avec une prise de conscience individuelle et une volonté indomptable, tout est possible. Vers une Transformation Collective Madagascar ne peut plus se contenter de blâmer son héritage colonial ou ses politiques actuelles. La société malgache doit se reconnaître comme l’agent de son propre changement. La résignation doit céder la place à une dynamique de participation active. Pour qu’un véritable changement se produise, il est essentiel pour chaque individu de s’arrêter, de se poser les bonnes questions et de redéfinir les objectifs collectifs. Cette introspection collective doit toucher tous les niveaux de la société : l’individu, la communauté et les institutions. Dans ce processus continu de réforme de l’éducation ancrée sur l’individu à la communauté exige une remise en question progressive, partant de l’individu pour aboutir à une transformation collective. Madagascar pourra ainsi construire une éducation de qualité, accessible à tous, et porteuse d’un avenir prometteur pour tous ses citoyens. Conclusion Dans le contexte actuel de Madagascar (Madagascar fait partie des 46 Pays les moins avancés (PMA) désignés par les Nations Unies), l’approche éducative que nous proposons ici souligne l’importance d’intégrer chaque individu composant du tissu socio-culturel et économique du pays avec un nouveau modèle de pensée, d’effort et de travail pour accélérer le changement. Cette nouvelle approche du système éducatif doit mettre l’accent sur le développement de l’individu pour le préparer à un marché du travail en évolution, contribuant ainsi au développement et à la croissance économique du pays. Des modèles de réussite individuelle existent déjà et peuvent inspirer, ouvrant la voie à un développement durable et une croissance économique grâce à chaque potentiel éducatif individuel. Parce que chaque Malagasy compte ! Fabien Razakandrainibe PhD Écologie – Sorbonne Université Éditeur en Chef et Co-fondateur Madagascar Media Bibliographie : “Madagascar: A Short History » – Solofo Randrianja and Stephen Ellis, 2009, Indiana University Press. Cet ouvrage fournit une histoire détaillée de Madagascar, y compris les aspects liés à l’éducation et aux inégalités sociales qui ont contribué à des bouleversements politiques. « The Madagascar Uprising of 1947: A Reappraisal » – By Philip M. Allen Un article académique qui examine les causes profondes de l’insurrection de 1947, y compris les inégalités économiques et éducatives. « Madagascar: Poverty Reduction Strategy Paper » – By International Monetary Fund Ce document stratégique aborde les défis éducatifs et les inégalités à Madagascar, en soulignant les réformes nécessaires pour réduire la pauvreté. « Political Economy of Madagascar » – By William L. Sharp Cet ouvrage explore les aspects économiques et politiques de Madagascar, y compris les effets des inégalités éducatives sur la stabilité politique. « Education and Social Change in Madagascar » – By Michael Lambek Une analyse anthropologique de l’impact de l’éducation sur les changements sociaux à Madagascar. « Educational Inequality and Political Unrest in Madagascar » – By various authors in academic journals Articles de journaux

Les débats ne sont pas nouveaux, loin de là. Peut-être sont-ils plus âgés que l’OHADA elle-même… À une étape de l’histoire, Madagascar a failli être parmi les membres fondateurs de cette organisation. En tout cas, Madagascar n’en a jamais été très loin… Tellement proche que les réformes législatives en Droit des affaires en début des années 2000 ont inscrit quelques extraits des Actes Uniformes de l’OHADA, ces actes qui instaurent les règles communes applicables au sein de ses États membres, dans la législation malgache actuellement en vigueur. Les débats ne sont pas nouveaux, certes, mais le contexte l’est. Et forcément, les conclusions s’ajustent. Hier, elles étaient dans le questionnement du « pourquoi » ? « Pourquoi intégrer l’OHADA et s’astreindre à l’ensemble des actes uniformes si le législateur pouvait simplement copier quelques dispositions estimées séduisantes » ? Aujourd’hui, le contexte appelle une reconsidération des positions réfractaires. « Pourquoi pas ? ». En effet, les relations d’affaires ont évolué, l’OHADA a évolué, et surtout, Madagascar a évolué. Des relations d’affaires transnationales Tout d’abord, là où certains ont élevé une méfiance contre l’OHADA, en l’associant à certains passifs historiques (à tort ou à raison, il s’agit d’un autre sujet), il est important de rappeler que la géographie, plus que l’histoire, tisse des liens dont l’irréversibilité nous oblige. Fait constant et immuable, la proximité géographique doit être apprivoisée et exploitée, notamment dans les relations d’affaires. D’ailleurs, les investisseurs et les opérateurs économiques l’ont bien compris : les relations commerciales ont enjambé les frontières nationales. Le Droit, instrument de régulation des phénomènes sociaux préalablement observés, doit leur emboiter les pas pour pouvoir continuer de les régenter. Ces relations, désormais affranchies des frontières nationales, requièrent un Droit répondant aux mêmes critères, un Droit affranchi des variations identitaires. En effet, pour le Droit des affaires, plus que tout autre Droit, la vocation expansionniste des activités d’entreprise à régir rend les revendications identitaires nationales anachroniques. Ces affirmations identitaires se trouvent légitimes et même cardinales pour la préservation de la culture dans les disciplines comme le Droit de la famille ou le Droit répressif, mais elles ne se conjuguent pas avec l’objectif du Droit des affaires qui est de fluidifier les activités d’entreprises et d’en être un outil d’impulsion. Le raisonnement est simple : un droit transfrontalier pour une matière transfrontalière. Dans ce sens, les Actes Uniformes de l’OHADA constituent des outils formidables, en ce qu’ils permettent de régir les interactions de la même manière d’un pays à un autre, supprimant ainsi les imprévisibilités territoriales. Une OHADA inclusive L’OHADA a évolué. En 30 ans d’existence, son efficacité est avérée, n’ayant enregistré aucun retrait d’un État membre, et bien au contraire, accueillant trois nouveaux États. Elle est l’organisation continentale réunissant le plus grand nombre de pays, après l’Union Africaine. Ces États membres l’ont doté d’une grande capacité d’inclusion. Dans ce sens, la révision du traité fondateur a inscrit l’anglais, l’espagnol et le portugais comme les langues de travail qui s’ajoutent au français prévu par la version initiale du Traité. L’inclusion est également vérifiable avec la démocratisation du processus normatif réalisée par la création, dans les États membres, des Commissions Nationales OHADA. Ces Commissions, étant constituées d’experts nationaux, garantissent le pragmatisme et l’adéquation avec les réalités et les contraintes nationales des avant-projets d’Actes Uniformes. Elles s’assurent, entre autres, de la pertinence des substances des avant-projets d’actes uniformes pour leurs États et surtout de sa concordance avec les engagements, notamment internationaux, déjà pris par leurs États respectifs. De plus, sur le plan judiciaire, l’OHADA enregistre une avancée dans la facilitation de l’accès à la justice et aux décisions judiciaires. Dorénavant, avec l’organisation des audiences foraines, la Cour se déplace dans les autres pays membres et y tient ses audiences. À cette accessibilité physique de la Cour s’ajoute une accessibilité en ligne de ces décisions. Cette mise en ligne des décisions de la CCJA permet aux juges nationaux, interprètes des Actes Uniformes parce qu’ils tranchent en première instance et en instance d’appel les contentieux des affaires, de s’informer sur les positions interprétatives de la Cour. Grâce à cette accessibilité, ils appliquent le Droit des affaires OHADA en étant avisé des interprétations données par la Cour de Cassation Commune. De cette manière, le système OHADA garantit une égale application de son Droit à l’intérieur de son espace, indépendamment de l’État considéré. Cette accessibilité des décisions judiciaires concourt à la prévisibilité de l’interprétation des textes de lois, prévisibilité qui fait souvent défaut au niveau national et y entretient une insécurité judiciaire. Par ailleurs, l’existence de l’École Régionale de la Magistrature de l’OHADA (ERSUMA) renforce ces mécanismes d’harmonisation en amont des décisions judiciaires. En effet, à travers les sessions de formation et perfectionnement dispensées par l’ERSUMA, l’Organisation dispense aux professionnels du Droit (magistrats, avocats, juristes du secteur privés, notaires, huissiers, …) et des chiffres (les experts comptables et les comptables) des sessions de formations et de perfectionnement sur le Droit harmonisé. Ces sessions permettent de prévenir les divergences d’application. Un Madagascar plus ambitieux Madagascar a aussi grandement évolué. Les visions et les dynamiques nationales progressent. Madagascar met dorénavant un point d’honneur, et à juste titre eu égard à ses potentiels, à se positionner sur la scène africaine. Comme tout pays, il a constaté l’échec de l’utopie mondialiste et se tourne un peu plus vers ses voisins de l’Afrique continentale. Il travaille son attractivité pour attirer les investisseurs, notamment avec la création et l’opérationnalisation de l’Économic Development Board of Madagascar (EDBM). Agence de promotion des investissements, l’EDBM a pour mission d’œuvrer pour l’attractivité et la compétitivité de Madagascar en matière d’investissement. Il accompagne les investisseurs dans leurs démarches d’implantation et d’expansion à Madagascar. Parallèlement, plusieurs actions concertées sont également engagées pour l’amélioration du climat des affaires. Deux méritent d’être brièvement mentionnées pour leur lien avec l’OHADA. La première est la dynamique de réflexion universitaire engagée depuis 2022. Si la pertinence de l’adhésion de Madagascar à l’OHADA a toujours été discutée entre les praticiens du Droit (relevant du secteur judiciaire et du secteur privé) et entre les investisseurs, le cercle des acteurs aux débats s’est étendu aux

Diapason est un « think tank » qui veut poser des questions, nourrir le débat, valoriser les initiatives et favoriser l’innovation socio-économique et politique pour le développement de Madagascar. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du think tank. Nos valeurs Boussole / Cap Indépendance politique Multiculturel Vision à long terme Trait d’union entre savoir et pouvoir Éducation Recul nécessaire Liberté d’action Disruptif Bonne lecture ! Suite à la Conférence « Quid de l’Éducation à Madagascar ? » organisée par DIAPASON du 27 Juin 2024 à l’Espace Bernanos[1], j’ai émis quelques réactions à la demande d’un des organisateurs. Je suis un médecin malgache à la retraite, et j’ai déjà occupé le poste de Secrétaire Général du Ministère de la Santé à Madagascar pendant quelques mois, ainsi que divers postes à responsabilité au sein de ce même ministère durant vingt-cinq ans environ. Aussi, ai-je travaillé dans différents projets financés par les Partenaires Techniques et financiers (PTF) – USAID, GTZ, Coopérations française, japonaise et suisse… travaillant dans le pays en tant que chargé de programme ou consultant. Pendant quelques années, j’ai occupé par ailleurs des postes en tant que fonctionnaire dans les organisations du Système des Nations Unies à Madagascar, comme l’UNICEF, l’OMS et l’UNFPA. Mais, des expériences en tant que consultant dans des projets de développement m’ont aidé à avoir une vue plus globale du développement à Madagascar ainsi que des facteurs déterminants de la pauvreté de la grande Ile. Et notamment, j’ai fait partie d’une équipe pluridisciplinaire au sein de la Primature pour l’élaboration d’un programme de 2 ans de transition du gouvernement de Madagascar entre 2014 et 2016, financée par le PNUD. Je coordonnais alors une équipe chargée du volet social, santé, éducation, formation technique professionnelle et emploi. Le document a été bel et bien élaboré avec la participation des ministères publics et des régions, mais n’a été malheureusement pas mis en œuvre. Ma contribution à l’enseignement supérieur à la Faculté de médecine de Madagascar, en tant que spécialiste en santé publique a étoffé enfin mes expériences en éducation. Mes réactions font suite à la lecture du Verbatim. Mes réflexions, mes expériences et les échanges sans fin avec mes compatriotes et mes collègues de travail ainsi que ma vision des choses sur la situation qui prévaut à Madagascar, en tant que citoyen d’abord et en tant que technicien travaillant à Madagascar pendant plus de 40 ans ensuite m’amènent à m’introduire dans le débat sur l’éducation et à émettre les quelques réflexions suivantes. MES RÉACTIONS C’est surtout les propos du Pr Rabesa Zafera qui m’ont interpellé quand il a dit : “…un problème de mauvaise définition de l’ambition de l’école… Le respect de l’ordre, de la rigueur et de la discipline… Et bien évidemment d’autres valeurs humaines telles que la persévérance, le goût du travail, le goût de la compétition, le culte de l’excellence, tout ce qui est compétition, toutes ces valeurs ont disparu complètement dans le système éducatif post-72… Au niveau des valeurs sociales, la liberté, la justice, la loyauté, l’équité, la responsabilité, le respect, toutes ces valeurs sociales ont également disparu parce que les responsables politiques ne se sont plus préoccupés de la culture de ces valeurs dans le système éducatif malgache. Les élèves étaient livrés à eux-mêmes, et les parents avaient démissionné.” A cet effet, une redéfinition claire de l’ambition de l’école à Madagascar demeure indispensable et urgente. Quelle serait alors la contribution du système éducatif dans le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le faire-savoir des citoyens, notamment au niveau des enfants et des jeunes en vue d’assurer l’avènement d’une nation développée et prospère. “…L’éducation est une arme redoutable.” dixit Nelson Mandela. Tous les acteurs de développement sont appelés à y contribuer, à savoir l’école, la famille, les églises, la société civile, les ONG, les associations, les ministères publics, les autorités administratives décentralisées et le secteur privé… et j’en passe… TOUT L’HOMME ET TOUT HOMME dirait un pape catholique. Tout l’homme malgache et tout malgache – les 30 millions d’âmes sont concernées. L’École vise à façonner le savoir, le savoir-faire et le faire-savoir des apprenants, mais le savoir-être est complètement délaissé. Le Pr Zafera parle des valeurs humaines et sociales, comme l’ordre, la rigueur et la discipline. Le capital humain, comme ressource primordiale dans un développement harmonieux, pérenne et inclusif prend de plus en plus de place dans toute initiative et entreprise. La persévérance, le gout du travail, et le culte de l’excellence sont complètement ignorés et ne sont ni considérés ni enseignés. Les chercheurs et les enseignants mentionnent maintenant la nécessité d’une santé physique, mentale, intellectuelle, émotionnelle, et relationnelle de tout citoyen pour l’avenir de toutes les nations, y compris Madagascar. C’est le savoir-être. Les dirigeants du pays devraient prendre conscience de ce manquement, et cocher par écrit dans ses politiques/programmes la formation de tout le malgache. Il a été évoqué que Danton disait : « Après le pain, l’éducation est le premier besoin du peuple », et je préciserais le besoin de toute la Nation. Si l’on veut déterminer les causes des causes des problèmes auxquels la Nation est confrontée, on arriverait aux facteurs individuels et les traits de caractère des acteurs du développement, œuvrant seul ou en équipe, à savoir leur savoir-être. Ce volet ne fait pas l’objet de déclaration manifeste ni d’objectif à atteindre. Un expatrié m’a fait part une fois des handicaps majeurs pour Madagascar après quelques années passées dans la grande Île. Deux simples remarques m’ont fait beaucoup réfléchir : (i) Deux malgaches ne savent pas travailler ensemble et (ii) L’absence de considération et de respect du bien commun. Avec les problèmes contemporains, la place du système éducatif dans les problèmes rencontrés au niveau de toutes les nations mérite toute l’attention des dirigeants actuels. CE QUE JE PROPOSE L’introduction du savoir-être dans le programme officiel. J’étais dans une école privée chrétienne – primaire et secondaire à Johannesburg Afrique du Sud. En classe de 6ème, une feuille accrochée au box de l’élève figurait

Connaître, Comprendre, Agir : la diaspora malgache au cœur d’une enquête inédite Et si vous pouviez participer à écrire une nouvelle page de l’histoire entre Madagascar et sa diaspora ?Lancée par des chercheurs de l’IRD et soutenue par l’AFD, l’enquête AINGA & AKO est la première grande opération participative visant à dresser un portrait fidèle, complet et vivant de la diaspora malgache – dans toute sa diversité, son engagement, et son potentiel de contribution au développement du pays. Deux volets complémentaires : AINGA : une enquête ouverte à toutes les personnes ayant un lien avec Madagascar, même lointain. > Pour accéder à l’enquête Ainga : https://bit.ly/aingamg. L’enquête est bien entendu strictement anonyme et aucune question n’est obligatoire. Sentez-vous donc très libre ! AKO : un état des lieux du tissu associatif franco-malgache, de ses synergies et de ses actions. > Pour accéder à l’enquête Ako : https://ee.kobotoolbox.org/x/9WRubqv4. Mais vous pouvez également vous mettre en contact avec l’équipe pour qu’on vous appuie pour le remplissage du questionnaire. L’enjeu est simple mais ambitieux : donner à la diaspora les moyens de peser dans les choix de demain. Pour cela, nous avons besoin de vous.Votre voix compte. Vos idées aussi.Participez à l’enquête. Rejoignez le mouvement. Notre webinaire de fin mai vous explique comment. À vous d’agir. Si vous souhaitez avoir plus d’information sur ce projet, si vous avez des questions, n’hésitez pas, vous pouvez répondre à ce message ou envoyer un message à aingasyako.hotline@ird.fr. #Diapason_Think_Tank #Madagascar

Date : Mai 2025 Début mai se tenait le 18ème forum de l’OCDE sur les chaînes d’approvisionnement responsables en minéraux à Paris. Ce fut l’occasion pour des gouvernements et organisations internationales, entreprises et négociants de minerais, investisseurs et bailleurs de fonds, chercheurs et universitaires, ainsi que ONGs et autres acteurs de la société civile, de débattre de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement, de la diligence raisonnable et de la gouvernance fiscale, du consentement libre, préalable et éclairé et du partage des bénéfices avec les communautés, de l’égalité de genre, et de la création de valeur locale autour des minéraux critiques. Des « success stories » ont été partagées et discutées. Malheureusement, elles ne représentent à ce stade qu’une infime partie des situations dans l’extraction minière et les tribulations du projet Base Toliara à Madagascar illustrent bien cette situation. Cet article vise à soulever certaines des contradictions entre les lois, normes et standards existants, et leur manque d’application sans cadre coercitif. A l’origine le projet fut celui de la société australienne Base Resources pour être ensuite racheté en 2024 par la société américaine Energy Fuels Resources Inc. Depuis la délivrance du permis d’exploitation en 2012 pour 40 ans, plusieurs études – dont 2 études de préfaisabilité de la compagnie minière – ont montré la dangerosité de l’extraction de l’ilménite, zircon et du rutile du fait du risque de radioactivité dans l’air. L’étude de la compagnie minière datée de décembre 2023 va même jusqu’à souligner les risques suivants (Base Resources, 2023, p42) : Augmentation de l’exposition professionnelle aux rayonnements pour le personnel […] Accroissement de l’exposition aux rayonnements pour les communautés, l’environnement ainsi que la flore et la faune […] Risque accru d’incidents et d’exposition des travailleurs, des communautés et de l’environnement à des matières radioactives […] » Des standards opérationnels appliqués de manière inégale Malgré les multiples dangers identifiés dans ces études pour les travailleurs, les communautés, la faune et la flore, le projet a néanmoins obtenu l’aval du ministère des Mines en novembre 2024, lorsque le Conseil des ministres de Madagascar a officiellement levé la suspension imposée depuis 2019[1]. Bien que, depuis 2020, plusieurs standards internationaux encadrant les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance du secteur minier – notamment le Global Industry Standard on Tailings Management et le GRI 14: Mining Sector Standard – aient été adoptés, il faut néanmoins noter que ces standards ne s’appliquent qu’aux juridictions qui les ont transposés dans leur droit interne, alors qu’environ 60 % de la production minière mondiale est réalisée dans des pays en développement d’après le rapport World Mining Data 2025 (figure 5, p. 18, Reichl & Schatz, 2025), où la législation sur ces questions demeure limitée, voire inexistante. Pas de consentement libre, informé et préalable Un des principaux obstacles au démarrage de l’exploitation demeure la mobilisation – presque ininterrompue – des organisations de défense des droits des communautés locales et de l’environnement. Depuis 2012, plus d’une trentaine de manifestations ont été documentées : parmi les plus marquantes, l’incendie du camp d’exploration suivi de l’arrestation des « Toliara 9 » en juin 2019[2], l’interpellation du musicien-militant Théo Rakotovao après la marche de juillet 2018[3], ou encore l’arrestation de l’activiste Solonarivo Tsiazonaly le 27 août 2024[4]. Enfin, cette situation est d’autant plus préoccupante que le peuple autochtone Mikea devrait bénéficier de la protection particulière prévue par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) : son article 32 subordonne toute exploitation de ressources sur leurs terres au consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) – un principe qui, dans le cadre du projet Base Toliara n’a pas été appliqué. Une stratégie de développement du contenu local non définie Rares sont les exemples de projets miniers dont les retombées ont été majoritairement positives et largement partagées au sein des communautés minières. La littérature sur le secteur fait davantage écho aux promesses déçues en termes d’impacts économiques directs et indirects. Le nombre d’emplois directs par exemple est souvent conséquent dans la phase de construction de l’exploitation minière mais décroît rapidement en phase d’exploitation. Et cette dynamique se renforce dans un contexte de modernisation accélérée des outils : l’adoption croissante de l’automatisation, de la robotique et des centres d’opérations à distance vise à optimiser la productivité tout en réduisant le nombre de personnel et la quantité d’infrastructures nécessaires pour extraire les ressources (Perkin Elmer, 2021). Malgré l’annonce de politiques de préférence donnée au contenu local, c’est-à-dire aux marchés publics et aux travailleurs locaux, sans stratégie de développement des capacités locales au préalable, ces politiques auront peu d’impact. De tels exemples existent à proximité de la plupart des sites miniers, et plus particulièrement à Madagascar pour les populations autour des mines d’Ambatovy et de QMM (Randrianarisoa, 2022). Pour la création d’une agence mondiale avec des pouvoirs coercitifs En conclusion, les normes et standards qui ont pour objectif de maximiser les profits potentiels de l’industrie minière pour un pays et sa population tout en veillant à protéger l’environnement et leur santé existent mais sont encore trop rarement appliqués principalement du fait de défaillances systémiques de gouvernance, de manque de ressources et les pratiques corruptives (Bandura & Hardman, 2023 ; World Bank, 2021). Si les gouvernements des pays en développement ne sont pas en capacité de faire respecter ces normes et standards, alors un cadre mondial applicable de façon cohérente, incluant des sanctions pour les contrevenants doit être mis en place. Lors de cette dernière conférence de l’OCDE sur les chaînes d’approvisionnement responsables en minéraux à Paris, plusieurs intervenants ont prôné la nécessité de créer une agence mondiale capable d’enquêter et de sanctionner les acteurs non conformes de l’industrie. La création d’une telle agence avec des pouvoirs coercitifs représente l’un des rares espoirs que le projet Base Toliara et beaucoup d’autres ne finissent pas comme tant d’autres : une opportunité en demi-teinte voire ratée sur les plans économique, social et environnemental. Pour sensibiliser les autorités… Dans cette perspective, il est nécessaire d’inscrire le plaidoyer en faveur d’une agence mondiale dans une stratégie plus large, qui inclut