Date : 10/10/25 L’HISTOIRE SE RÉPÈTE Bis repetita ? « Le pouvoir appartient au peuple. C’est le peuple qui donne le pouvoir, et c’est le peuple qui reprend aussi le pouvoir. » Déclaration d’Andry Rajoelina, Antananarivo, 2009 (extrait vidéo : facebook.com/reel/2065068920966844) Seize ans plus tard, les mêmes mots résonnent dans les rues d’Antananarivo, mais cette fois, ils lui sont adressés. Le cycle s’inverse : la jeunesse reprend le langage du pouvoir pour réclamer la promesse trahie. Ce miroir historique signe la fin d’une époque, celle des révolutions capturées par ceux qui les ont initiées. Cet article veut mettre en exergue les conditions de réussite dudit mouvement. Introduction La dissolution du gouvernement Ntsay et la nomination d’un général à la primature marquent une inflexion historique. Depuis la fin de septembre 2025, la colère de la jeunesse malgache s’est muée en exigence existentielle : vivre dignement, décider de son avenir, rompre avec un système clos. En tentant de contenir la tempête par un limogeage rapide, Andry Rajoelina a cherché à maîtriser la rue sans comprendre qu’il venait d’en changer la nature. Car dans cette séquence, le pouvoir se bat contre une génération qui ne demande plus des explications, mais une transformation. Le recyclage élitaire : prolonger sans transformer L’éviction du cabinet Ntsay fut présentée comme un tournant. En réalité, elle s’apparente à une opération de recyclage interne. La nomination d’un militaire pur, le Général Zafisambo, comme Premier ministre est un choix symptomatique : il n’est pas une personnalité politique de premier rang mais un homme de l’appareil, ce qui permet de diriger sans troubler les réseaux d’affaires et les clientèles. Le choix d’un militaire de carrière traduit une logique de fermeture : recentrer le pouvoir autour du noyau dur présidentiel et des circuits sécuritaires. Le recyclage a aussi un effet tampon : en cassant l’ancien cabinet, en nommant un PM militaire, le Président Rajoelina donne l’impression d’un changement sans en être lui-même l’acteur contesté. Les promesses de dialogue national ont aussitôt été rejetées par la rue, qui y voit une tentative d’étouffement. Le récit officiel, celui d’une « jeunesse manipulée » et de « casseurs », trahit une incapacité à reconnaître la légitimité sociale du mouvement. Le dialogue proposé est « cadré » : Le pouvoir conserve l’initiative du format, des interlocuteurs, du calendrier, ce qui en limite la portée réelle. Le gouvernement oriente l’offensive narrative : présenter le mouvement comme une tentative de « coup » ou de déstabilisation, accuser des ingérences étrangères, opposer « la jeunesse paisible » aux « casseurs ». (Le Monde.fr) Le pouvoir gagne du temps, mais perd de la profondeur. Il multiplie les annonces sans horizon, reproduisant le schéma déjà observé après 2009 : dissoudre, promettre, reconstituer, recommencer. Le recyclage devient la marque de fabrique d’un système à bout de souffle. Le faible soutien visible au niveau des masses lors de la mobilisation pro-pouvoir (contre-manifestation ratée) indique que le régime ne peut plus légitimer facilement une réponse par la rue. (Le Monde.fr) Mais ce recyclage est à risque : s’il échoue à neutraliser la contestation, il galvanise la rue. Les fissures invisibles du régime En limogeant son gouvernement, le président a ouvert une boîte de Pandore. Derrière l’apparente cohésion, les rancunes s’accumulent. Les ministres déchus détiennent des secrets, des réseaux, des contrats. Certains, écartés du pouvoir, pourraient désormais devenir des adversaires. Ce glissement interne constitue la menace la plus sérieuse : non pas une opposition structurée, mais un désalignement progressif des élites. Les réseaux économiques hésitent, les diplomaties étrangères se repositionnent, l’appareil sécuritaire observe. La cohésion de façade dissimule une peur sourde : celle du lendemain sans immunité. Car perdre le pouvoir, pour le président, c’est aussi perdre la protection juridique qui l’entoure. Les enquêtes dormantes sur les biens mal acquis, les marchés publics opaques et les violences d’État pourraient ressurgir dès la chute de la garde institutionnelle. Le triangle de la vulnérabilité : rancune, peur, armée Trois forces désormais structurent la séquence : Les rancunes internes, fruits du limogeage, forment un réservoir d’instabilité politique. La peur judiciaire, omniprésente, transforme chaque décision en réflexe de survie. L’armée, la grande muette, reste en observation. Elle sait que son image se joue dans cette crise : soutenir un régime contesté ou apparaître comme garante d’une transition pacifique. Son attitude rappelle celle de l’armée népalaise, qui finit par arbitrer entre les extrêmes[1]. À Antananarivo, certains officiers évoquent déjà la « nécessité d’un retour à la raison ». Si cette voix devient dominante, elle pourrait peser davantage que les déclarations présidentielles.L’équilibre devient fragile : un faux pas, un ordre illégitime ou une bavure pourrait précipiter une rupture. Le Crescendo malgache : du stade 4 à la bifurcation (Stade 5) Rappel de ce qui se passe dans le monde Selon la grille Crescendo élaborée par Diapason, Madagascar est aujourd’hui au stade 4, celui du recyclage élitaire. Les étapes précédentes – étincelle vitale, rue en ébullition, répression – sont franchies. Chaque soulèvement suit la même courbe : Tableau – Étapes d’un mouvement générationnel (Crescendo) Le défi consiste désormais à franchir le stade 5, la rupture politique. Cette transition exige un changement de logique : Clarifier la légitimité du mouvement : une charte Génération Z Madagascar doit définir les valeurs, les lignes rouges et la stratégie de non-violence. Structurer la représentation : des porte-paroles élus, un conseil civique provisoire, une coordination nationale et régionale. Transformer la colère en processus politique : consultation publique, calendrier électoral clair, supervision indépendante. Créer des garanties de rupture : transparence patrimoniale, financement politique vérifiable. Mobiliser la diaspora et les PME : un pacte jeunesse-économie pour restaurer la confiance. Sécuriser l’information : baromètre citoyen, vérification des faits, open data. Préparer la relève : écoles civiques, leadership public, transition générationnelle. L’enjeu n’est pas la vitesse, mais la structure : transformer un cri en architecture. Car c’est souvent là que les révolutions s’éteignent, dans l’absence de forme. Scénarios immédiats Trois trajectoires se dessinent à court terme : Scénario Ce qui se passe Risques / Opportunités Durcissement contrôlé avec stabilisation partielle Le gouvernement

Diapason est un « think tank » qui veut poser des questions, nourrir le débat, valoriser les initiatives et favoriser l’innovation socio-économique et politique pour le développement de Madagascar. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du think tank. Nos valeurs Boussole / Cap Indépendance politique Multiculturel Vision à long terme Trait d’union entre savoir et pouvoir Éducation Recul nécessaire Liberté d’action Disruptif Bonne lecture ! Date : 08/07/25 « Changer une tête sans changer un système, c’est refaire le même cauchemar avec un nouveau visage. » À Madagascar, l’histoire semble se répéter inlassablement. À chaque fois qu’un mouvement populaire prend de l’ampleur, une figure tombe… mais le système, lui, reste debout, intact, insaisissable, et terriblement résilient. Un système bâti sur la prédation, l’injustice, l’impunité et la confiscation des richesses par une minorité. Aujourd’hui encore, le peuple malgache se lève, avec courage, dans un élan de dignité et de ras-le-bol. Et déjà, les voix de la peur se lèvent aussi : « Si vous continuez, la vie deviendra encore plus chère. » « L’économie va s’effondrer. » « C’est dangereux pour la stabilité. » Mais la stabilité de quoi ? De qui ? D’un système qui n’a produit que pauvreté, inégalités et désespoir pour la majorité ? D’un ordre politique qui recycle sans fin les mêmes logiques, les mêmes clans, les mêmes promesses non tenues ? Ce n’est pas un simple changement de président que nous voulons. C’est un changement de cap. Un changement de paradigme. Car oui, le capital humain est notre première richesse. Et pourtant, notre jeunesse s’exile, nos enseignants crient famine, nos soignants désertent les hôpitaux par manque de moyens. La majorité des Malgaches vit dans une précarité insoutenable, pendant que quelques-uns se partagent les miettes du pouvoir. Changer la tête ne suffit plus. Il faut refonder le système. Il faut des institutions solides, une justice réellement indépendante, une armée républicaine, une gouvernance basée sur la transparence, la compétence et l’intérêt général. Et cela ne viendra ni par la peur, ni par la résignation, mais bien par la mobilisation, la lucidité et la persévérance. Un moment historique : écrire une belle et juste histoire pour demain L’histoire ne donne que rarement une seconde chance à un peuple. Aujourd’hui, Madagascar est à un carrefour historique. Nous avons l’opportunité – et le devoir – de ne pas répéter les erreurs du passé. De ne pas nous contenter de changements cosmétiques. De ne pas nous laisser voler, une fois de plus, notre avenir. Ce combat n’est pas sans coût. Il ne l’a jamais été. Mais le prix du renoncement est toujours plus élevé que celui de la lutte. Car renoncer, c’est condamner nos enfants à revivre ce que nous avons enduré. C’est accepter que rien ne change. Alors, ne lâchons pas. À tous ceux qui se battent, qui marchent, qui élèvent la voix : vous êtes la lumière dans cette obscurité. Vous portez l’espoir d’un peuple. Vous êtes en train d’écrire, peut-être sans le savoir, l’un des chapitres les plus décisifs de notre histoire contemporaine. Que demain, nos enfants puissent lire dans leurs manuels d’histoire : « En 2025, les Malgaches ont dit non. Non à l’immobilisme. Non à la peur. Et oui à un nouveau départ. » Madagascar mérite mieux. Son peuple aussi. Et ce mieux, il ne viendra que par vous. Par nous. Par notre détermination collective. Zaza Ramandimbiarison Télécharger l’article : Ici 🗞

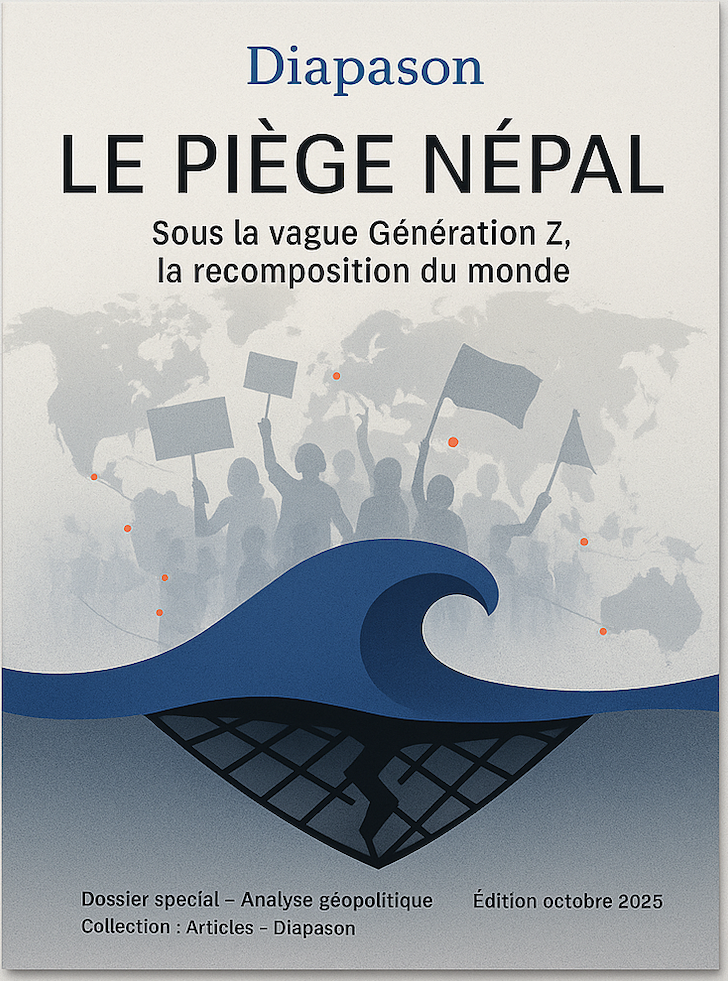

Date : 07/10/25 La surface des émotions La crise a commencé le 25 septembre 2025, presque sans prévenir. Ce matin-là, deux élus municipaux de l’opposition sont arrêtés à Antananarivo. Officiellement, il s’agissait d’une affaire de « trouble à l’ordre public » et d’« intrusion dans des locaux administratifs ». Mais, selon plusieurs témoins et observateurs, leur véritable « faute » fut d’avoir déposé une demande d’autorisation de manifester pour dénoncer les coupures d’eau et d’électricité qui paralysaient la capitale depuis des semaines. L’événement a fait l’effet d’un électrochoc : en quelques heures, la tension accumulée a trouvé son exutoire. Les réseaux sociaux ont relayé les images de l’arrestation, bientôt mêlées aux vidéos d’étudiants révisant à la lampe torche et de mères de famille remplissant des seaux vides. Les délestages et le manque d’eau, jadis subis dans le silence, prenaient soudain valeur de symbole. Les écoles fermaient plus tôt, les universités improvisaient des cours sans électricité, les hôpitaux tournaient sur des groupes électrogènes épuisés. Le pays découvrait que sa crise n’était plus technique : elle était existentielle. Cette colère est légitime, parce qu’elle vient du réel. Elle ne naît pas d’un mot d’ordre, mais d’une évidence : vivre sans eau, sans lumière et sans perspectives n’est plus supportable. Les jeunes qui descendent dans la rue ne sont pas mus par une idéologie ; ils expriment la fatigue d’une génération sacrifiée – celle à qui l’on a promis la modernité sans lui donner les moyens d’en vivre. Ils ne réclament pas le pouvoir, ils réclament la cohérence : celle d’un État qui tienne ses promesses et d’une société qui offre autre chose que la débrouille. Ce soulèvement, d’abord local et émotionnel, révèle pourtant quelque chose de bien plus profond : le basculement d’un pays où la survie quotidienne devient l’acte politique suprême. Et c’est à partir de ce cri authentique que commence la véritable lecture, celle d’un monde où chaque colère, même juste, peut être absorbée par des logiques qui la dépassent. Les racines invisibles Les observateurs pressés y voient une contagion émotionnelle ; les analystes attentifs distinguent un schéma récurrent. Chaque soulèvement suit la même courbe : Tableau – Étapes d’un mouvement générationnel (Crescendo) Étape Date observée / estimée (Madagascar) Remarques / justification Pays concernés % atteints (sur 7) 1. Étincelle vitale → cri collectif 25 sept. 2025 Manque d’eau/électricité déclenche la colère Tous (MA, MG, KE, NP, NG, SN, BD) 100 % (7/7) 2. Rue en ébullition → slogans élargis 26-27 sept. 2025 Les revendications dépassent le problème initial Tous (MA, MG, KE, NP, NG, SN, BD) 100 % (7/7) 3. Répression → radicalisation 25-27 sept. 2025 Couvre-feu, arrestations, violences policières MA, MG, NP, NG, SN, BD (KE = plus limité) 86 % (6/7) 4. Pseudo-élites → tentatives de recyclage 29 sept. 2025 Dissolution gouvernementale, annonces cosmétiques MA, MG, NG, BD (SN, NP, KE = autres trajectoires) 57 % (4/7) 5. Bifurcation → 3 trajectoires oct. 2025 (est.) Choix : recyclage, rupture partielle ou réelle KE (loi retirée), SN (alternance), NP (démission PM), MG/MA/NG/BD en cours 71 % (5/7) 6. Émergence (ou vide) de figures nov. 2025 (est.) Figures emblématiques ou absence de leadership SN (Sonko/Faye), NP (leaders étudiants), BD (mouvement étudiants quotas) 43 % (3/7) 7. Traduction institutionnelle → réforme ou cycle Fin 2025-2026 (est.) Réformes concrètes ou restauration KE (texte retiré), NP (changement PM), SN (alternance électorale) 43 % (3/7) 8. Choc géostratégique → confrontation avec intérêts extérieurs 2026 (est.) Pressions sur énergie, mines, dette, alliances MG, NG, SN (dette, ressources stratégiques) 43 % (3/7) 9. Consolidation (ou restauration) 2026-2027 (est.) Stabilisation d’un nouveau système ou retour au statu quo. SN (consolidation démocratique en cours), NG (retour partiel au statu quo) 29 % (2/7) Analyse des % Étapes 1-2 : universelles (100 %). Étape 3 (répression) : quasi systématique (86 %). Étape 4 (recyclage) : fréquente (57 %). Étape 5 (bifurcation) : majoritaire (71 %). Étapes 6-9 : chute progressive → seuls 30-40 % atteignent le stade de réformes, confrontation géopolitique ou consolidation durable. En résumé Une étincelle vitale → une amplification numérique → une répression brutale → un recyclage élitaire → un retour au statu quo. Ce « programme adaptatif coordonné » fonctionne comme un logiciel : il s’adapte aux failles propres à chaque État. – Au Maroc, ce furent les services publics. – Au Kenya, la fiscalité numérique. – Au Bangladesh, l’injustice des quotas d’emplois. – Au Népal, la censure des réseaux sociaux. – À Madagascar, les délestages et la corruption. Sous ces colères locales, les mêmes lignes de force : – Une jeunesse connectée, sans canal politique, – Des institutions obsolètes, – Des acteurs économiques étrangers présents dans les secteurs vitaux, – Une opinion mondiale prête à s’émouvoir. Chaque mouvement devient alors à la fois authentique et exploitable. – Authentique, car il part d’une souffrance réelle. – Exploitables, car ils fragilisent les équilibres dont dépendent l’énergie, les minerais, les marchés et la dette. Ainsi, le visible, la rue, sert parfois d’écran à l’invisible : la recomposition du pouvoir. Les ressources critiques de l’Afrique (graphite, cobalt, gaz, phosphates) sont aujourd’hui ce que le pétrole fut au XXe siècle. Elles déterminent la transition énergétique du monde. Une vague prévisible de jeunes Africains, plus de 65 % de la population du continent a moins de 25 ans, commence à prendre conscience de son potentiel collectif et des ressources immenses de ses territoires. Ce réveil générationnel accompagne une nouvelle décolonisation effective, celle des 54 pays d’Afrique qui cherchent à passer de la dépendance structurelle à la souveraineté économique. Pour certains acteurs occidentaux, cette dynamique représente un risque : la perte de la « manne africaine » – énergétique, minière, intellectuelle – et, de facto, un changement de polarité économique mondiale. Scénario plus que probable qui est seulement tributaire du facteur temps. L’enjeu devient alors de retarder ce basculement, de garder la main sur les leviers africains avant que de nouvelles puissances – la Chine, la Russie, l’Inde, les États-Unis ou d’autres – n’établissent leur propre influence. Dans ce contexte de rivalités

Abstract Ce dossier explore les nouvelles dynamiques de soulèvements générationnels à travers une comparaison entre le Printemps arabe (2010-2019) et la vague Génération Z (2020-2025).Il met en lumière une même logique de crescendo social, de l’étincelle vitale à la répression, du recyclage élitaire à la refondation partielle, mais dans des contextes géopolitiques et technologiques radicalement différents. L’étude montre comment, depuis 2020, une jeunesse connectée et transnationale s’organise autour de revendications vitales (eau, électricité, emploi, corruption), dans un espace numérique mondialisé où l’image devient arme politique.Du Kenya au Maroc, du Bangladesh à Madagascar, ces mouvements traduisent une mutation profonde : celle d’une révolution subsaharienne et asiatique qui ne se réclame plus d’une idéologie, mais d’un droit fondamental à vivre dignement. Le cas du Népal (2025), analysé comme scénario de référence, illustre le risque d’un « piège systémique » : victoire symbolique sans refondation réelle, vide de leadership, et reprise du pouvoir par les élites ou l’armée.Ce « modèle Népal » devient le miroir des failles structurelles des révoltes contemporaines : spontanéité sans stratégie, émotion sans institution, mobilisation sans gouvernance. Le dossier avance l’hypothèse d’un programme adaptatif coordonné exploitant les vulnérabilités des États jeunes, pauvres et connectés.Les signaux faibles (synchronisation des hashtags, flux d’ONG, mimétique narrative, pressions sur les ressources critiques) suggèrent une forme de recomposition géopolitique où les mouvements populaires servent parfois de levier à des redéfinitions d’accès aux ressources énergétiques, minières et numériques. Appliquée à Madagascar, cette lecture invite à dépasser la réaction émotionnelle pour construire une architecture institutionnelle nouvelle, fondée sur : Un Haut Conseil Électoral indépendant ; Un scrutin uninominal à un tour, simple et transparent ; Des tableaux de bord citoyens pour la traçabilité des finances et des réformes ; Et une coalition civique entre jeunesse, PME, syndicats et diaspora. En conclusion, le piège Népal n’est pas celui d’un pays, mais d’un cycle.La Génération Z peut en sortir si elle transforme la colère en compétence, la vitesse en vision, et l’émotion en stratégie.C’est à cette condition qu’un véritable changement systémique, endogène, souverain et durable, pourra émerger en Afrique et à Madagascar. Télécharger le dossier : Ici 🗞

Date : 04/10/25 Introduction L’histoire est en train de s’écrire au présent… Le 25 septembre 2025 restera une date charnière dans le récit contemporain de Madagascar. Ce jour-là, une revendication vitale autour de l’eau et de l’électricité a basculé, sous la répression, en contestation politique. La jeunesse, celle que l’on appelle désormais la Génération Z, a pris la rue. Elle ne s’est pas contentée d’exprimer une colère viscérale : elle a imposé dans le débat public la nécessité d’un changement. Mais la colère ne suffit pas. Elle n’est qu’une étincelle. Pour qu’elle devienne rupture, il faut un projet. Après le réveil, après l’ambition politique, vient le temps de la construction. Ce moment exige une lucidité historique, une lecture stratégique et une capacité à transformer les slogans en mesures concrètes. Point de départ commun La crise récente est née d’un déclencheur élémentaire : l’absence d’accès fiable à l’eau et à l’électricité. Ces deux biens essentiels, qui conditionnent l’éducation, la santé, le travail et la dignité, ont été perçus comme la ligne rouge. Quand les coupures deviennent quotidiennes et interminables, quand l’État échoue à remplir cette mission minimale, la confiance s’effondre. L’arrestation de deux conseillers municipaux venus déposer une demande d’autorisation a mis le feu aux poudres. La répression brutale a accéléré le basculement d’une simple plainte sociale en une revendication politique. Depuis le 25 septembre, la rue ne s’est pas vidée. Malgré le couvre-feu, les gaz lacrymogènes, les pillages et les saccages ciblés, la mobilisation a tenu. Le 29 septembre, le président a dissous son gouvernement en allocution télévisée. Mais ce geste, perçu comme une manœuvre défensive, n’a pas apaisé la rue. Dès le lendemain, les manifestations reprenaient. Cette séquence révèle deux faits. D’abord, le cycle historique des crises malgaches se poursuit : une grande crise éclate tous les dix à quinze ans (1972, 1991, 2002, 2009, 2025). Ensuite, la génération en âge d’agir change : c’est désormais la Génération Z qui occupe l’espace public. Convergences des analyses Trois points de convergence ressortent de l’analyse croisée des observateurs, des acteurs et des faits. Colère vitale devenue politique. La jeunesse ne réclame plus seulement l’eau et l’électricité : elle dénonce le verrouillage autoritaire du régime, le mépris des contre-pouvoirs et l’absence de perspectives. Opposition éclatée. Le camp des contestataires reste une mosaïque disparate : étudiants, élus locaux, associations de quartier, diaspora connectée, entrepreneurs isolés, figures politiques déconsidérées. Aucun cadre fédérateur n’émerge encore, et le risque de récupération est permanent. Pseudo-élites et continuité. Les structures profondes de dépendance persistent : rentes énergétiques captées par des groupes, marchés publics opaques, dépendance aux financements extérieurs. Sans refonte, tout changement risque de rester cosmétique, un simple recyclage de visages au sommet. Les événements récents confirment cette analyse : couvre-feu et dispersion sécuritaire d’un côté, dissolution gouvernementale de l’autre. Les gestes spectaculaires n’ont pas suffi. Guerre asymétrique La stratégie de la Génération Z à Madagascar ressemble à une guerre asymétrique. Organisation non lisible (volontairement ?), sans leader unique visible ni ressources financières connues, elle oppose néanmoins au pouvoir une arme que celui-ci ne maîtrise pas : l’agilité numérique, la rapidité de mobilisation et la légitimité morale des revendications vitales. Là où l’État déploie la force brute, la jeunesse répond par des tactiques diffuses, imprévisibles, où chaque individu devient relais d’information et catalyseur d’indignation. C’est ce décalage, entre un appareil lourd, centralisé, et une foule fluide, connectée, insaisissable, qui confère au mouvement sa puissance paradoxale. Trois tactiques principales : Numérique : vidéos, hashtags et live transformant chaque abus en scandale viral. Symbolique : appropriation de slogans simples (« Eau », « Électricité », « Dignité ») compris par tous. Internationalisation : relais de la diaspora et des ONG qui amplifient le mouvement hors des frontières. Ces armes légères mais puissantes contournent la force brute de l’État et fragilisent sa légitimité. Divergences d’accent Les interprétations divergent cependant sur trois plans. Lecture sécuritaire. Pour l’exécutif, il s’agit d’abord de maintenir l’ordre. Les couvre-feux et la présence des forces mixtes sont présentés comme nécessaires pour éviter le chaos. Lecture systémique. Pour les analystes attentifs à l’histoire du pays, la répétition du cycle de crise montre qu’il ne s’agit pas seulement d’un problème de gouvernance ponctuelle mais d’une mécanique profonde, entretenue par une architecture de dépendance. Lecture socio-économique. D’autres insistent sur l’épuisement financier du pays. Le coffre est vide. Tout gouvernement, quel qu’il soit, devra s’endetter massivement. Mais seuls les crédibles obtiennent des financements, et Madagascar risque de n’obtenir que des crédits coûteux ou insuffisants s’il ne prouve pas sa capacité à réformer. Les gestes isolés, un ministre limogé, un gouvernement dissous, apparaissent alors comme des soupapes de court terme, incapables de résoudre la crise de fond. Scénarios prospectifs pour la Génération Z Scénario 1 – Récupération / Recyclage Ce scénario est celui de la continuité sous un autre visage. On écarte quelques têtes usées, on nomme des figures plus « propres », on multiplie les appels au dialogue et les promesses de soutien. Mais on maintient l’architecture des rentes. L’allocution du 29 septembre, où le président a dissous son gouvernement sans annoncer de cap de refondation, illustre ce scénario. Ce serait la répétition de 2009 : un “coup d’élite”, redistribution interne entre clans, sans rupture. Scénario 2 – Rupture partielle Ici, la rue obtient des concessions concrètes : baisse des coupures, micro-réformes techniques, publication partielle de données, aides ponctuelles. Les bailleurs internationaux appuient cette stabilisation limitée. Mais la redistribution du pouvoir économique n’a pas lieu. L’oligopole des carburants et l’opacité des contrats énergétiques continuent de peser. L’essoufflement est inévitable. Scénario 3 – Rupture réelle C’est le scénario de la transformation. La Génération Z parvient à imposer un contrat social clair sur l’eau et l’électricité, la transparence totale des marchés publics, la mise en place d’outils citoyens de suivi, et l’émergence de nouvelles élites intègres, issues de la jeunesse et de la ruralité, appuyées par la diaspora. Ce scénario suppose une confrontation avec les intérêts en place, mais il ouvre la voie à un État redevable. Une « élite » fourvoyée Le terme « élite » est au cœur du débat. À Madagascar, il

Date : 30/09/25 Introduction Le 25 septembre 2025 restera une date charnière. Ce jour-là, une manifestation demandée par deux conseillers municipaux, Alban « Babà » Rakotoarisoa et Clémence Raharinirina[1], a été interdite puis réprimée. Leur arrestation alors qu’ils déposaient une demande d’autorisation a mis le feu aux poudres. L’objet de la mobilisation était simple : réclamer la fin des délestages et des coupures d’eau qui empoisonnent le quotidien des Malgaches. Mais la répression brutale a transformé une revendication vitale en une contestation politique d’une ampleur inédite. La jeunesse urbaine, issue de la Génération Z, est descendue dans la rue. Elle a exprimé une colère viscérale contre l’abandon et l’indifférence, mais aussi une exigence nouvelle. En quelques jours, la demande d’eau et d’électricité s’est élargie en une revendication plus radicale : le changement de gouvernement. Une bascule s’est produite, qui interroge autant sur la spontanéité du mouvement que sur ses éventuelles manipulations. Un déclencheur vital : l’eau et l’électricité La première cause est d’une évidence brutale. L’accès à l’eau potable et à l’électricité est un droit élémentaire, mais il reste inaccessible à une large partie de la population. Les coupures constantes empêchent de travailler, d’étudier, de soigner, de vivre dignement. Elles traduisent une incapacité structurelle de l’État à garantir les services de base. C’est sur cette réalité tangible que la jeunesse a décidé de se lever. Dans ce contexte, l’arrestation de deux élus simplement venus déposer une demande d’autorisation a été vécue comme une provocation. Elle a déclenché une mobilisation massive. Des jeunes, mais aussi des travailleurs, des mères de famille, des commerçants. Tous se sont retrouvés dans la rue, criant leur droit à une vie décente. De la répression à la bascule politique La répression a changé le cours des choses. Là où il y avait une revendication sociale claire, il y a désormais une colère politique ouverte. Les slogans n’étaient plus seulement « de l’eau et de l’électricité », mais « il faut changer de gouvernement ». Cette évolution pose une question centrale : le glissement s’est-il produit naturellement, par l’effet de la répression, ou était-il déjà inscrit dans une feuille de route préparée en amont ? Si le basculement est spontané, alors la Génération Z incarne une rupture générationnelle authentique. Si au contraire il répond à un agenda caché, il faut interroger les acteurs qui instrumentalisent cette jeunesse. La mémoire des crises : un cycle de 10 à 15 ans Années des crises majeures (selon le graphe de la base de connaissance de Diapason) : 1972, 1975, 1991, 2002, 2009, 2025 Intervalles entre crises : 3 ans, 16 ans, 11 ans, 7 ans, 16 ans Périodicité moyenne : environ 10,6 ans Cela confirme l’analyse de « L’énigme et le paradoxe[2] » : Madagascar traverse en moyenne une grande crise tous les 10 à 15 ans, avec des séquences plus rapprochées lors de transitions brutales (1972–1975) et des séquences plus espacées (1991–2002, 2009–2025). Timeline des crises à Madagascar (1972-2025). En haut : les crises politiques En bas : les générations (Baby-Boomers, X, Y, Z, Alpha). Cette visualisation montre clairement quelle génération était en âge d’agir lors de chaque crise : 1972 → Génération X émerge 1991 → Génération Y en jeunesse militante 2002 & 2009 → Millennials en première ligne 2025 → Génération Z prend le relais L’histoire récente de Madagascar donne matière à réflexion. En 2009, une contestation urbaine, initialement portée par le refus de l’injustice, s’est transformée en prise de pouvoir. Quinze ans plus tard, une nouvelle génération, qui n’avait pas ou peu vécu 2009, descend à son tour dans la rue. Ce cycle d’environ dix à quinze ans alimente l’hypothèse d’une mécanique répétitive. Un peuple se lève, un pouvoir tombe, un autre s’installe, puis le cycle recommence. Les structures de dépendance, elles, restent inchangées. Tableau analytique des générations et des revendications (Madagascar, 1972-2025) Génération Crises Mobilisations clés Revendications principales (mots-clés) Niveau de démocratisation associé (V-Dem et autres) Analyse : état démocratique vs revendication Génération X (nés 1965-80) 1972 (Révolution), 1991 (transition multipartite) Justice sociale, Fin du parti unique, Multipartisme 1972 : effondrement du modèle Tsiranana, militarisation. 1991 : ouverture démocratique forte (pic V-Dem) Cette génération a revendiqué des droits politiques élevés (fin du régime autoritaire, multipartisme). Elle a obtenu une avancée démocratique mais sans consolidation institutionnelle. Millennials (Y) (nés 1981-96) 2002 (crise post-électorale), 2009 (chute Ravalomanana) Démocratie électorale, Respect du vote, Gouvernance 2002 : espoir démocratique, amélioration indices V-Dem. 2009 : rupture brutale, retour à un régime autoritaire hybride Revendications à un haut niveau de démocratie (respect du suffrage, institutions), mais confiscation par les élites. Cela marque la perte progressive de l’État démocratique après 2009. Génération Z (nés 1997-2012) 2025 (mobilisation eau/électricité) Besoins vitaux, Droit à l’eau, Droit à l’énergie, Dignité V-Dem : dégradation continue, Madagascar classé dans les régimes électoraux autoritaires Cette génération revendique des droits fondamentaux de survie, bien en-deçà des demandes démocratiques des Millennials. Leur combat n’est plus pour « démocratiser » mais pour vivre dignement. Cela montre la profondeur de la régression. Analyse stratégique Hiérarchie des revendications Génération X : politique (multipartisme, justice sociale). Millennials : démocratie électorale (respect du vote, institutions). Génération Z : survie (eau, électricité). Régression démocratique Les courbes V-Dem[3] montrent un pic démocratique dans les années 1990. À partir de 2009, effondrement continu : Madagascar bascule dans la catégorie des régimes électoraux autoritaires. Aujourd’hui, les revendications ne portent plus sur les institutions mais sur des droits humains basiques. Conséquence majeure La génération Z ne se bat même plus pour des institutions ou pour des idéaux démocratiques, mais pour les biens essentiels à la vie. Cela traduit une perte radicale de l’État démocratique, réduit à un État gestionnaire de subsides et incapable d’assurer l’essentiel. Génération X (1972-1991) → Justice sociale, multipartisme → Niveau de revendication élevé Millennials (2002-2009) → Démocratie électorale, respect du vote → Niveau moyen-haut Génération Z (2025) → Besoins vitaux, eau & électricité → Niveau bas La flèche descendante illustre la régression des revendications. Conclusion Diapason Madagascar a connu un paradoxe. Alors que les générations précédentes

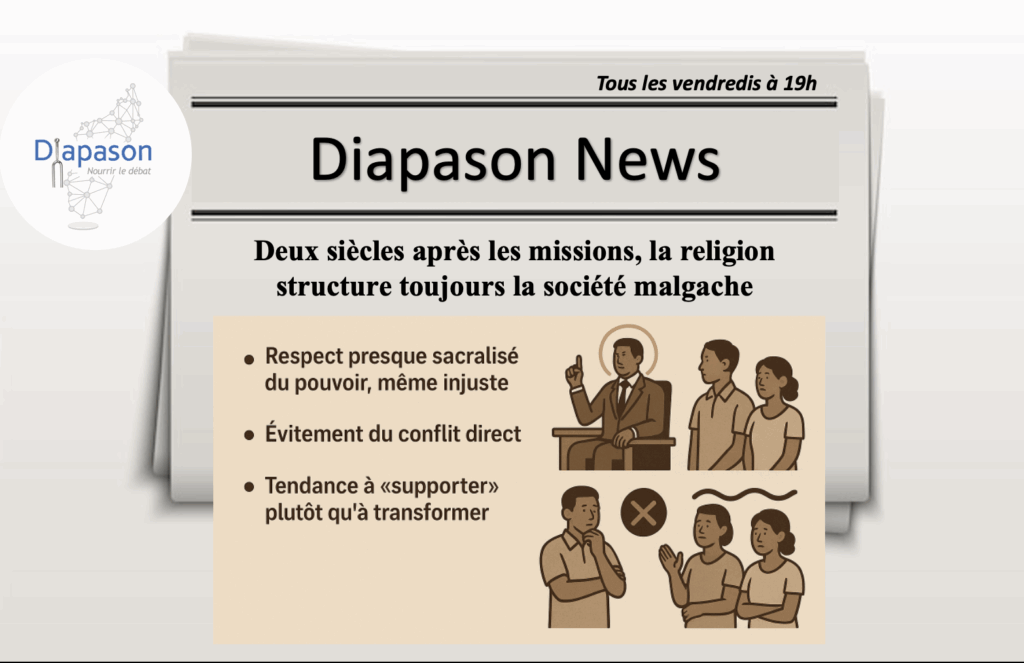

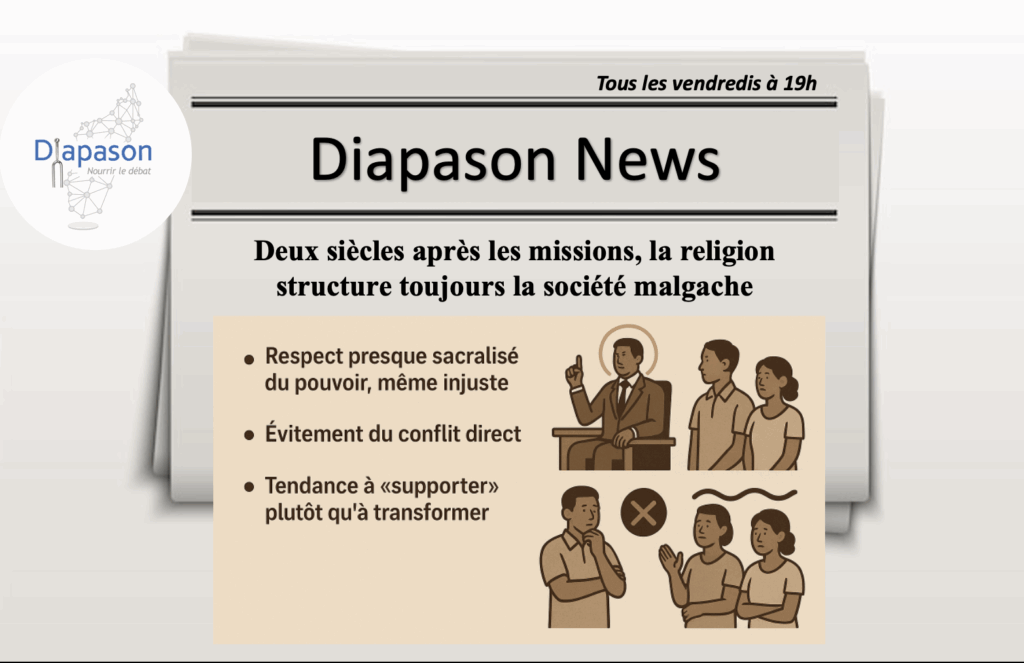

Abstract Ce dossier retrace deux siècles d’histoire religieuse à Madagascar, depuis l’arrivée des missionnaires en 1820 jusqu’aux recompositions contemporaines. Il met en lumière la manière dont la religion a servi à la fois d’outil spirituel, de vecteur de pré-colonisation et de levier de contrôle social. L’étude analyse d’abord le socle spirituel autochtone – culte des ancêtres, hasina, sampy – avant d’examiner l’imposition du christianisme, la fusion entre évangélisation et colonisation, puis l’effacement progressif des repères traditionnels. La période coloniale a transformé l’éducation confessionnelle en instrument de formation d’auxiliaires pour l’administration et l’économie de plantation, renforçant la dépendance structurelle. Après l’indépendance, les Églises sont restées des acteurs majeurs de l’éducation, de la santé et de la médiation politique, jouant un rôle de contre-pouvoir mais aussi de palliatif à l’absence d’un État fort. L’analyse comparative avec d’autres pays africains (Éthiopie, RDC, Mozambique, Botswana, Maurice, Comores) révèle que la variable déterminante n’est pas la religiosité en soi, mais la manière dont la religion est intégrée dans la culture nationale et articulée avec des institutions stables. Les pays pluralistes ou hybrides présentent des indicateurs de développement et de stabilité supérieurs, tandis que les pays fortement assimilés religieusement et colonisés restent fragiles. L’article conclut que le défi malgache consiste à transformer la religion, longtemps vecteur de domination, en levier de souveraineté et de développement, à travers une réappropriation de l’éducation, de la mémoire historique et de la connaissance. Télécharger le dossier : Ici 🗞

Date : 26/09/25 Introduction Il y a, dans l’histoire des peuples, des fils invisibles qui continuent de tisser la trame de leur devenir bien après les ruptures visibles. À Madagascar, la religion fait partie de ces fils. Elle a accompagné les Malgaches depuis leurs premières structures sociales, nourries du culte des ancêtres et de la force du hasina, jusqu’à l’irruption, au XIXᵉ siècle, des missionnaires européens et de leur Dieu unique, en passant par la colonisation française, et jusqu’à l’époque actuelle où les Églises demeurent des acteurs centraux de la vie publique. Comprendre la religion dans l’histoire malgache, c’est comprendre comment s’est jouée la bataille pour l’âme d’un peuple. Non pas seulement une bataille spirituelle, mais une bataille politique, sociale et économique. La religion fut, et reste encore, une manière d’organiser le pouvoir, de structurer la société et de donner un sens aux destins individuels et collectifs. Or, à Madagascar comme ailleurs, la religion n’est pas seulement une affaire de croyances. Elle est aussi, et peut-être surtout, une technologie sociale de régulation. Elle permet de maintenir l’ordre, d’apaiser les tensions, d’assigner des places, de légitimer des hiérarchies. Lorsque les missionnaires arrivèrent sur l’île en 1820, ils ne vinrent pas seulement pour « sauver des âmes » : ils apportèrent avec eux une vision du monde qui allait transformer de fond en comble les structures symboliques, politiques et économiques du pays. Aujourd’hui encore, Madagascar est l’un des pays les plus religieux du monde : selon les enquêtes du Pew Research Center (2018)[1], 95 % des Malgaches déclarent la religion comme « très importante » dans leur vie quotidienne. Mais derrière cette ferveur se cache un paradoxe : l’un des pays les plus croyants est aussi l’un des plus pauvres et des plus fragiles politiquement. La question n’est donc pas seulement de savoir si la religion est présente – elle l’est de manière massive – mais de comprendre comment elle s’articule aux institutions, à l’histoire et aux structures sociales. Le socle spirituel autochtone : continuités et effacements Avant 1820, Madagascar disposait d’un univers religieux cohérent et profondément enraciné. Zanahary – ou Andriamanitra chez les Merina – représentait le principe créateur, mais la médiation passait par les ancêtres (razana), dont la mémoire fondait l’ordre politique et social. Le hasina, force sacrée d’autorité et de prospérité, habitait souverains et objets rituels (sampy), perçus comme protecteurs des communautés. Les pratiques reliaient le quotidien à l’invisible : sikidy (divination antémoro) pour guider les décisions, tromba (possession par les esprits des ancêtres), respect des fady (tabous) et rôle des mpimasy (guérisseurs) et mpikabary (orateurs). Ce système assurait trois fonctions essentielles : Légitimer le pouvoir par le hasina et les sampy ; Réguler la vie sociale par tabous, bénédictions et malédictions ; Transmettre la culture par récits, proverbes et rituels. Il liait les vivants aux ancêtres et garantissait la cohésion des royaumes. Mais l’arrivée des missionnaires bouleversa ce socle : ils imposèrent une nouvelle mémoire – l’écriture et la Bible – et un Dieu exclusif, au détriment des médiations autochtones. L’imposition chrétienne : école, Bible et discipline sociale Avec l’arrivée de la London Missionary Society en 1820, Madagascar entre dans une ère nouvelle. Les missionnaires n’apportent pas seulement un Dieu unique mais aussi des outils décisifs : l’école et l’écriture alphabétique latine (1822). En 1835, la Bible traduite en malgache devient le premier manuel de lecture. Apprendre à lire, c’est lire la Bible ; apprendre à écrire, c’est recopier les Écritures : catéchèse par l’alphabétisation. Le savoir est désormais lié à la conversion : accéder à l’éducation suppose d’adopter la foi. Les sampy sont condamnés, le tromba stigmatisé, le culte des ancêtres relégué. L’éducation devient le vecteur principal d’une nouvelle cohérence symbolique. Cette progression suscite des résistances, notamment sous Ranavalona I (1828-1861), qui persécute les convertis. Mais le mouvement s’impose : la conversion publique de Ranavalona II en 1869 consacre l’intégration du christianisme au cœur du royaume merina. Derrière la foi, c’est une discipline sociale qui s’installe : obéissance, travail, hiérarchie. La morale chrétienne devient un outil de gouvernement des âmes, complément invisible du pouvoir politique. L’homme/la femme malgache est désormais façonné/e comme croyant discipliné et sujet loyal, modèle qui ouvrira la voie à l’entreprise coloniale. Religion et colonisation : partenariat tacite pour dominer Quand Madagascar devient colonie française en 1896, le terrain est déjà préparé. L’évangélisation a produit une élite alphabétisée, une morale de discipline et des institutions scolaires et paroissiales que l’État colonial va instrumentaliser. Convergence des finalités. Les missions visent des croyants obéissants ; l’administration veut une main-d’œuvre docile et des auxiliaires fiables. Les premières forment et moralisaient, la seconde administre et exploite : un partenariat implicite mais efficace. Ressources humaines. Les écoles missionnaires forment instituteurs, interprètes, commis, infirmiers et catéchistes. L’endoctrinement moral aligne devoir religieux et devoir civique : servir l’État colonial devient un prolongement de la foi. Ressources naturelles. L’économie coloniale (café, vanille, forêts, mines) repose sur une main-d’œuvre encadrée. La patience et la pauvreté valorisées comme vertus chrétiennes réduisent les résistances. L’encadrement spirituel fragmente les révoltes, à l’exception de soulèvements comme les Menalamba (1895-1897), durement réprimés. Ainsi, la religion ne participe pas directement à l’exploitation, mais elle en fournit le climat idéologique. L’ordre spirituel devient le meilleur allié de l’ordre colonial. Dogme caché : soumission, culpabilité et résignation L’un des effets les plus puissants de l’évangélisation à Madagascar n’a pas seulement été l’imposition d’un Dieu unique, mais l’intériorisation d’un dogme caché qui a façonné les comportements sociaux : celui de la soumission, de la culpabilité et de la résignation. a) La soumission comme vertu Dans le système précolonial, l’obéissance était négociée dans le cadre du fihavanana (solidarité et entraide communautaire), et la légitimité politique reposait sur le hasina. Avec le christianisme, l’obéissance devient une exigence divine. « Se soumettre » n’est plus seulement un acte social, mais une vertu religieuse. Obéir à l’autorité, qu’elle soit royale, coloniale ou religieuse, revient à obéir à Dieu lui-même. b) La culpabilité intériorisée La tradition malgache plaçait la faute dans la rupture des fady ou dans

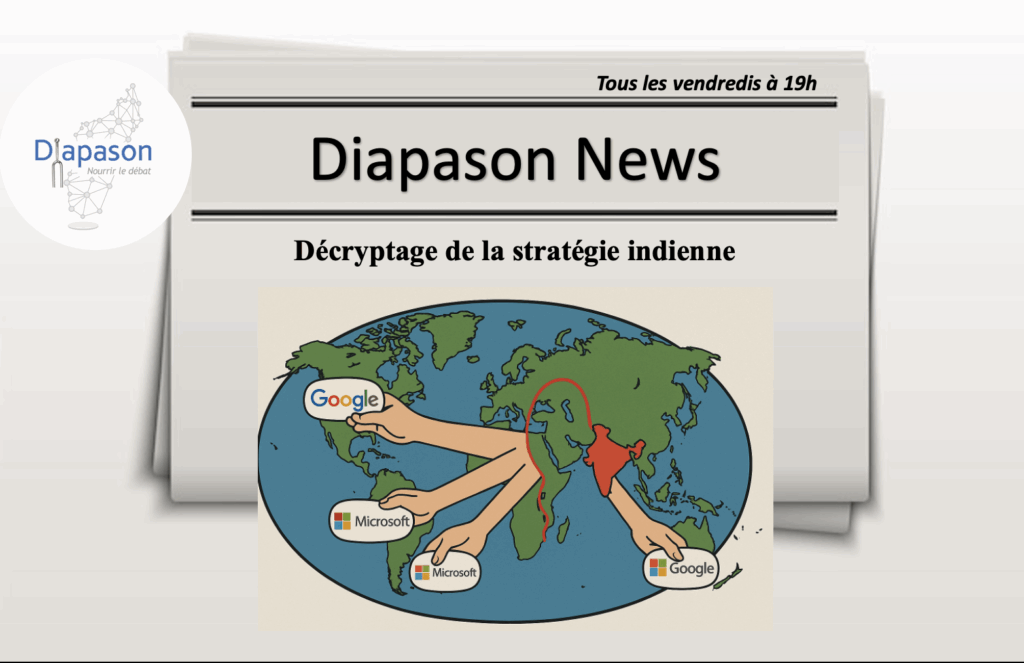

Date : 19/09/25 Miroir du potentiel malgache Introduction – Quand les trajectoires se croisent, les blessures s’ouvrent… ou se guérissent Alors que l’Afrique redéfinit ses leviers de puissance, une question centrale s’impose : que faire de sa diaspora ? Dans l’imaginaire collectif malgache, comme dans d’autres pays du Sud, la diaspora reste souvent perçue comme une fuite, une perte, une nostalgie. Elle évoque aussi un mélange de sentiments ambivalents entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés : admiration et rancœur, espoir et méfiance, inspiration et soupçon de trahison. Derrière les sourires de retrouvailles se cachent parfois des non-dits : l’envie face à celui qui a « réussi », la jalousie de celui resté « coincé », le complexe de supériorité involontaire du retour d’expatrié, le sentiment d’infériorité intériorisé du local. La distance géographique devient une distance émotionnelle et culturelle : langage différent, références décalées, perception biaisée des réalités. Dans ce climat, les tentatives de transfert d’idées, de solutions ou de modèles échouent souvent. Le retour de l’enfant du pays est parfois perçu comme une intrusion : « Il vient nous donner des leçons… », « Il a fui, il n’a pas souffert ici… », « Ce qu’il propose ne marchera pas ici… ». D’un côté, le fantasme du copier-coller de solutions vues ailleurs. De l’autre, le repli frileux de ceux qui refusent d’ouvrir la porte au changement, même s’il vient de l’intérieur. Et pourtant. Ailleurs, comme en Inde, la question de la diaspora a été abordée autrement. Là-bas, les élites formées sont parties, mais pas pour fuir. Elles ont été placées, stratégiquement, dans les interstices de l’économie mondiale, pour peser, pour construire, pour revenir autrement. Ce texte propose d’analyser la genèse, les mécanismes et les résultats de cette politique indienne venant de l’Inde et non des Indiens vivants à Madagascar, appelé communément « Karana », pour en tirer des leçons concrètes et structurantes pour Madagascar. Car penser l’avenir d’un pays insulaire ne peut se faire sans intégrer ses forces disséminées. Mais cette intégration ne se décrète pas. Elle se prépare, se structure, se cultive, des deux côtés du rivage. La stratégie indienne : construire une diaspora pour peser, pas pour survivre Contexte post-indépendance : diversité, déficit technique, besoin de modernisation Lorsque l’Inde accède à l’indépendance en 1947, elle n’est pas une nation unifiée au sens politique moderne du terme. Elle est plutôt un assemblage de diversités historiques, culturelles et religieuses, maintenues ensemble par les structures coloniales britanniques, elles-mêmes conçues pour diviser, administrer et exploiter. L’Inde compte alors des centaines de langues et de dialectes, dont une trentaine majeure, réparties sur un territoire vaste et profondément inégal. Le pays est composé de plus de 500 États princiers et provinces intégrées, redessinés brutalement dans les premières années suivant l’indépendance. À cela s’ajoutent des fractures religieuses (hindous, musulmans, sikhs, chrétiens, jaïns, bouddhistes), des identités ethniques fortes, et une hiérarchie sociale structurée autour des castes, profondément ancrée dans l’ordre social. La partition avec le Pakistan, sur fond de tensions religieuses, vient aggraver la fragilité institutionnelle. Des millions de déplacés, des milliers de morts, et une rupture géopolitique majeure marquent cette période fondatrice. Le pays hérite d’une administration coloniale rigide, centralisée, construite pour servir les intérêts britanniques, sans tenir compte des besoins endogènes de la société indienne. L’appareil d’État est plus tourné vers le contrôle que vers le développement. La corruption, héritage indirect de la structure coloniale des privilèges, des passe-droits et du clientélisme administratif, devient rapidement un frein à l’efficacité de la jeune république. L’Inde n’a pas éradiqué la corruption, mais elle l’a affrontée à bras-le-corps, en combinant réformes légales, institutions spécialisées, mobilisation citoyenne et transition numérique. Parmi les instruments majeurs : Prevention of Corruption Act (1988) : cadre légal durci en 2018, avec sanctions renforcées et confiscation des biens mal acquis. Right to Information Act (2005) : outil décisif pour les journalistes et ONG, instaurant un droit citoyen d’accès aux documents publics. Lokpal and Lokayuktas Act (2013) : autorités indépendantes pouvant enquêter sur les plus hauts responsables, suite à de fortes mobilisations sociales. Société civile vigilante : presse libre, campagnes de dénonciation, manifestations (Anna Hazare, 2011) ont accéléré les réformes. Digitalisation des processus publics : e-procurement, traçabilité des dépenses, limitation des contacts directs entre citoyens et administration. Ces réformes n’ont pas suffi à tout transformer, mais elles ont permis d’outiller la population, de créer une culture de redevabilité et de poser les fondements d’un État plus transparent. La leçon indienne n’est pas celle de la perfection, mais celle de la volonté, de l’infrastructure juridique, et de l’endurance. L’éducation, loin d’être unifiée ou accessible, reste cloisonnée entre systèmes privés d’élite et écoles publiques délaissées. Il n’existe pas de curriculum national standardisé, ce qui renforce les inégalités territoriales et sociales. Chaque région, chaque caste, chaque communauté développe son propre rapport à la scolarisation et à la réussite. Face à cette complexité, les dirigeants post-indépendance, à commencer par Jawaharlal Nehru, comprennent que la survie de l’Inde passe par un pari sur le long terme : « Former une élite compétente, capable d’unifier par le savoir ce que l’histoire a fracturé par la domination » La création d’un État développeur repose donc sur trois piliers : Planification économique (Plans quinquennaux), Développement technologique, Et investissement dans le capital humain, notamment par la création d’instituts de haut niveau (IIT, IIM), non comme privilège, mais comme outil de reconstruction nationale. Dans ce contexte de pluralité, de centralisation fragile, de cicatrices coloniales et de sociétés en tension, l’Inde n’a pas cherché à gommer ses différences, elle a cherché à s’en servir comme matière première pour structurer une modernité propre. Naissance d’élites « exportables » : les IIT et IIM Dès les années 1950, sous le gouvernement de Jawaharlal Nehru, l’Inde crée les premiers Indian Institutes of Technology (IIT), puis les Indian Institutes of Management (IIM). Ces écoles d’élite ont un double objectif : Former des ingénieurs et technocrates capables de porter le développement intérieur, Et devenir des vitrines techniques et diplomatiques du pays à l’étranger. Ce n’est pas une fuite des cerveaux, c’est une stratégie d’exportation planifiée de la compétence. Légalisation

Date : 12/09/25 Introduction Madagascar a célébré en 2025 ses 65 années d’indépendance. Pourtant, au-delà des commémorations officielles, une question obsède : que signifie réellement ce mot dans la vie quotidienne des Malgaches ? Les symboles sont bien présents – un drapeau, un hymne, un siège à l’ONU – mais l’indépendance reste largement théorique. L’économie, l’éducation, la langue du pouvoir et les trajectoires présidentielles révèlent une souveraineté limitée, une illusion plus qu’une conquête. Cette radioscopie propose une lecture anthropologique et critique des réalités malgaches, en se concentrant sur cinq dimensions : la nationalité et le parcours des présidents, le contrôle étranger des secteurs clés, la formation des élites administratives, le rôle du français comme langue dominante dans les hautes fonctions, et enfin la division du pays en ethnies. Ces cinq angles révèlent une architecture de fragmentation où l’élite francophone reste connectée à Paris et aux multinationales, tandis que la majorité vit en marge de l’État et de ses codes. Nationalité et trajectoires des présidents malgaches La trajectoire des présidents de Madagascar incarne à elle seule les ambiguïtés de la souveraineté. Le cas le plus emblématique est celui du Président Andry Rajoelina, naturalisé français en 2014 avec sa famille alors qu’il résidait dans l’Hexagone après la crise de 2009. Sa naturalisation française procède d’un décret publié au Journal officiel en novembre 2014 (décret du 19/11/2014, JO du 21/11/2014). Ce point n’est pas une “confirmation” par le Conseil d’État : juridiquement, la naturalisation est un acte réglementaire du gouvernement, susceptible de recours devant le juge administratif mais non “validé” par lui par défaut. Lors de la présidentielle 2023, les recours de l’opposition n’ont pas porté sur la simple “double nationalité”, mais sur la perte alléguée de la nationalité malgache au titre de l’article 42 du Code de la nationalité (« Perd la nationalité malgache, le Malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère »). La Haute Cour constitutionnelle (HCC) a, à différentes étapes, validé la liste des candidats et rejeté l’exception de nationalité dans ses décisions de proclamation. En clair : la contestation a bien visé la perte de nationalité, pas seulement la binationalité. Cette situation reste inédite dans la période post-indépendance : non pas parce que des présidents n’auraient jamais été “français” (avant 1960, la nationalité française coloniale s’appliquait aux élites nées sous domination française, comme Tsiranana ou Ratsiraka, qui l’ont perdue en 1960), mais parce qu’un chef d’État post-1960 a volontairement acquis la nationalité de l’ancienne puissance coloniale et a ensuite exercé la magistrature suprême. Cela pose une question symbolique autant que juridique : à qui se rattache l’allégeance ultime, et que dit ce fait du rapport réel au principe de souveraineté ? En miroir, les trajectoires de Philibert Tsiranana (études à Montpellier, réseaux de l’Union française), Albert Zafy (médecine en France), ou Marc Ravalomanana (dont l’ascension industrielle est liée avant tout à des partenaires nordiques/allemands, en particulier Tetra Pak – Suède, avec des stages en Suède et Danemark) illustrent la profondeur des liens académiques, économiques et culturels avec l’extérieur. Le problème n’est pas l’ouverture ; il est l’asymétrie et la dépendance qu’elle entretient. Ces trajectoires montrent que le pouvoir malgache reste profondément connecté à la France, que ce soit par des filiations symboliques, des réseaux académiques ou des intérêts économiques. La conséquence est claire : la souveraineté politique demeure fragile, prisonnière de liens structurels hérités de l’histoire coloniale. Les secteurs clés sont contrôlés par des entreprises étrangères La dépendance se lit surtout dans la sphère économique. Tous les secteurs stratégiques sont dominés par des multinationales. Énergie. L’entreprise publique JIRAMA dépend structurellement de producteurs privés (IPP) et d’importations d’hydrocarbures. Sur le thermique, Jovena (groupe AXIAN) est adjudicataire fréquent des marchés de gasoil/fioul destinés aux centrales ; TotalEnergies, Vivo, Galana soumissionnent et remportent aussi des lots selon les années. Côté nouveaux projets, la filière hydroélectrique (ex. Volobe) agrège des capitaux et expertises étrangers. Le résultat est une vulnérabilité prix-volume qui se répercute sur les tarifs et sur la continuité de service. (Diapason, Comprendre la situation énergétique de Madagascar[1], 2025). Mines : Ambatovy, plus grand investissement étranger (8 milliards USD), est détenu par Sherritt (Canada), Sumitomo (Japon) et Korea Resources (Corée du Sud). QMM – Rio Tinto exploite l’ilménite à Fort-Dauphin, avec seulement 20 % de participation de l’État (Friends of the Earth, 2022). Base Toliara (Australie) reste suspendu après contestations sociales, tandis que le graphite attire des compagnies chinoises (Tirupati). Télécommunications : Orange (France) et Airtel (Inde) codominent avec AXIAN Telecom, qui a rebrandé Telma en “Yas” en 2024. AXIAN est un groupe basé à Madagascar, piloté par Hassanein Hiridjee (Malgache d’origine, nationalité française). Les infrastructures critiques (fibre, backbone, data centers) se jouent dans des montages capitalistiques régionaux et internationaux. Banques : BNI Madagascar est contrôlée par AXIAN (via IOFHL) avec un partenaire mauricien (IBL), BFV-SG – reprise par la Banque Populaire, en 2024 – était une filiale de la Société Générale, BOA dépend de BMCE (Maroc). (Banque centrale de Madagascar, Rapport 2023). Agro-industrie : la filière vanille est dominée par Symrise (Allemagne), Firmenich (Suisse) et McCormick (USA). Le clou de girofle et les huiles essentielles sont captés par des traders indiens et chinois. (Diapason, Cartographie économique des communautés[2], 2025). Résultat : les richesses créées sur la Grande Île profitent surtout aux actionnaires étrangers. L’État détient rarement plus de 20 % des parts, et les conventions minières ou fiscales réduisent les retombées budgétaires. Comme le souligne L’iceberg inversé[3] (Diapason, 2025), Madagascar est riche mais les Malgaches vivent pauvres, car la rente nationale s’évapore vers l’extérieur. Formation des hauts fonctionnaires en France L’un des piliers de la dépendance est intellectuel. Après 1960, Madagascar a conservé l’architecture éducative héritée de la France. Les hauts fonctionnaires ont continué à être formés à l’ENA, à Sciences Po, à l’ENS ou dans les facultés françaises de droit, d’économie et de médecine. Cette reproduction a façonné une élite “francisée” qui pense et agit selon les codes français (Roubaud & Razafindrakoto, IRD, 2018). En 2022, plus de 3 500 étudiants malgaches étaient inscrits dans des établissements français (Campus France,