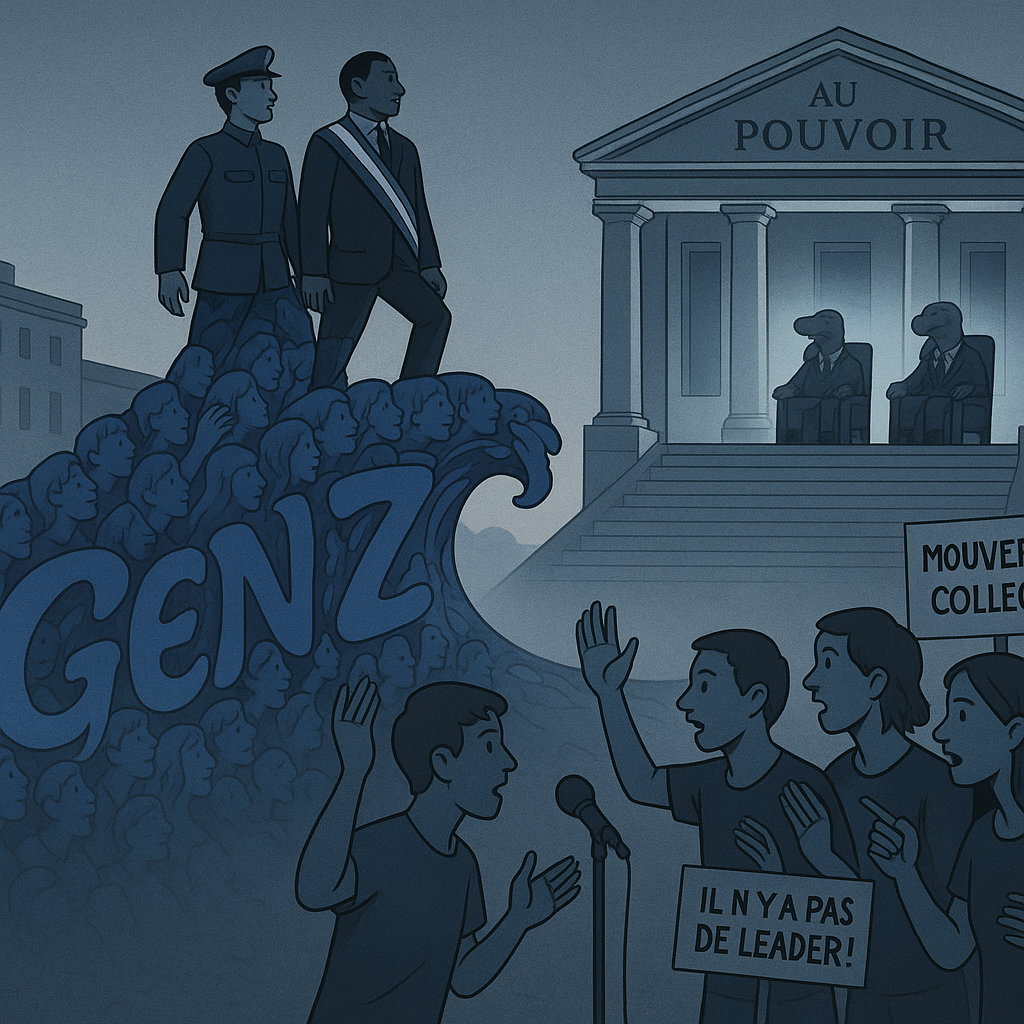

Date : 21/10/25 La mouvance se réinvente, le fond change – De l’émotion à la méthode. Introduction Le 17 octobre 2025 marque un tournant. Un colonel inconnu du grand public quelques semaines plus tôt prête serment à Antananarivo. La scène est solennelle. Elle fige une réalité ambivalente. Les formes de la démocratie restent visibles. La substance est disputée. Les institutions affichent la continuité. Les règles ont été bousculées. C’est dans cet espace d’ambiguïté que naissent les démocratures. Ces régimes qui conservent les habits de la démocratie tout en neutralisant ses contre-pouvoirs. À Madagascar, la question n’est plus théorique. Elle se pose maintenant, à chaud. Recyclage en cours Depuis le 17 octobre, la chronologie est limpide. La Haute Cour constitutionnelle accueille l’investiture du colonel Michaël Randrianirina, devenu chef de l’État après l’éviction du président Andry Rajoelina, sur fond de mobilisation juvénile et de défections dans les forces de sécurité. L’Union africaine suspend immédiatement Madagascar. L’Organisation des Nations unies condamne l’interruption anticonstitutionnelle de l’ordre démocratique et appelle à un retour rapide aux règles communes. Le 20 octobre, le nouveau chef de l’État nomme un Premier ministre civil, Herintsalama Rajaonarivelo. L’exécutif promet une transition assortie d’élections dans un horizon de 18 à 24 mois. Ces faits sont établis. Ils structurent la situation présente. (Reuters) Cette séquence ouvre la page du gouvernement à construire. Un premier acquis est acté. La nomination d’un chef de gouvernement civil. Le signal est clair. Le pouvoir veut afficher une civilianisation de façade ou réelle. Le choix du Premier ministre est évidemment un choix stratégique ; on habille la fonction avec un homme issu du milieu des affaires et de l’entreprenariat notamment pour montrer que l’on est proche du peuple. Tout se jouera désormais dans les arbitrages à venir : – Répartition des portefeuilles régaliens. – Règles écrites de la période de transition. – Calendrier électoral publiquement opposable. – Degré de neutralité des organisateurs du scrutin et des juges de l’élection. – Nature de la relation avec l’Union africaine et les partenaires alors que la suspension demeure. La composition du cabinet livrera un premier verdict. La présence ou non d’acteurs issus de la contestation sociale dira la volonté d’élargir la base de légitimité. Les premiers décrets fixeront la mesure de cette promesse. L’écart entre l’annonce et l’action sera scruté. Le grand roque Côté mouvement social, la Génération Z paie aujourd’hui un déficit de légitimité politique classique. Le mouvement a produit une vision. Il n’a pas converti cette vision en adhésion massive et formalisée. La feuille de route est arrivée avant la signature de la charte par le pays profond. Dans l’accélération des événements, la Gen Z a mis la charrue avant les bœufs en allant directement dans le côté opérationnel de leur vision (feuille de route) sans avoir validé l’acceptabilité de leur vision par la population. Ladite Charte Gen Z Madagascar incarne les valeurs et la vision de la Gen Z et elle en constitue le langage commun. Elle relie entre citoyens, organisations et institutions en tant que contrat social civique qui engage chacun à des devoirs de transparence, de redevabilité et de service du bien commun. Elle réveille la mémoire des jours de révolte populaire, des visages perdus, des blessés, des familles marquées par la douleur, et rappelle le pourquoi de cette mobilisation. Ceux qui sont sortis dans la rue ne l’ont pas fait pour permettre un recyclage élitaire ni pour nourrir l’enrichissement d’une minorité qui préserverait un système corrompu. Rappelons que le mouvement de la Gen Z a ancré ses valeurs dans la douleur quotidienne et réelle de leur vie ; le droit d’accéder à l’eau, à l’électricité et à la dignité. La Charte fixe un mandat clair : – Empêcher ce recyclage, – Protéger les libertés, – Recentrer l’action publique sur la dignité, l’eau, l’électricité et les services essentiels, et mettre fin à l’impunité. Elle est à la fois boussole et garde-fou pour que le sacrifice consenti ouvre enfin la voie d’un changement réel. De l’émotion à la méthode Le nouveau pouvoir a ensuite nommé un Premier ministre sans consultation visible de la force sociale qui a rendu cette transition possible. Le mouvement se retrouve donc sur la défensive. Le risque est celui : – D’un recyclage, – Les mêmes méthodes, – Les mêmes réseaux, – De nouveaux visages, – Une rhétorique de refondation, – Une pratique du contrôle L’expérience régionale l’enseigne. Les transitions ouvertes par la rue se referment vite quand la méthode n’est pas verrouillée par des garanties simples et publiques. Pour comprendre la dynamique, Diapason propose un cadre en neuf stades. La situation malgache se situe au stade 4 : Le recyclage élitaire. La traduction institutionnelle de la crise se fait d’en haut. Le calendrier est étiré. Les contre-pouvoirs ne sont pas encore garantis. Les promesses dominent les preuves. Tant que ces marqueurs persistent, la rupture reste un horizon et non un présent. Que faudrait-il pour passer au stade 5 ? La rupture réelle se mesure à des seuils simples et vérifiables. Un calendrier court et opposable. Un scrutin sous 30 à 60 jours, selon l’article 53 de la constitution, avec : – Une instance de suivi indépendante et reconnue par la société civile. – Un gouvernement de mission non candidat. – Un mandat écrit. – Des compétences limitées. – Une publication des règles. – Un garant neutre pour l’organisation du vote et le contentieux. – Des mesures tangibles sur les priorités vitales qui ont déclenché la colère. L’eau et l’électricité. – Un tableau de bord hebdomadaire public avec des résultats visibles. – Un moratoire assorti d’un audit sur les contrats régaliens et les dépenses d’urgence. – Une désescalade sécuritaire qui protège l’espace civique et permet aux observateurs de travailler. Sans ces verrous procéduraux, la transition glisse vers un entre-deux confortable pour les élites. Le pays reste au stade 4. Trois rappels s’imposent : – Vision sans adhésion de la population (Charte Gen Z) – Procédure méprisante du Président nouvellement investi – Mauvais calcul politique de ceux qui ont été portés par la vague Gen Z → La vision doit

Date : 17/10/25 Introduction La Génération Z a ouvert une brèche civique. Le premier objectif est atteint avec le départ du président. Dans le même mouvement, une double captation du pouvoir s’est engagée par une partie de l’appareil militaire et par des acteurs politiques installés. Le choix est désormais simple. Soit subir une restauration de l’ancien système sous d’autres habits. Soit transformer l’énergie sociale en mandat civique, avec des valeurs lisibles et une feuille de route courte qui protège les vies et les services essentiels. Où en sommes-nous après le départ du président Le pays entre dans une zone de flottement institutionnel et symbolique. La rue a imposé le tempo. La décision d’écarter le chef de l’État a validé un premier palier de la pression citoyenne. Dans le même temps, l’annonce d’un intérim militaire et l’activation rapide de réseaux politiques chevronnés ont déplacé l’axe de décision. Les signaux publics et les récits médiatiques ont créé un effet halo qui fige la perception et installe l’idée de fait accompli. Il faut donc revenir aux fondamentaux. Dater les faits. Séparer ce qui est confirmé de ce qui est contesté. Redonner la main à un processus civique clair. Cadre constitutionnel effectif La HCC a constaté la vacance de la Présidence et de la Présidence du Sénat le 14 octobre Continuité des institutions maintenue Présidentielle à organiser sous trente à soixante jours Pendant la vacance, la dissolution fondée sur l’article 60 est écartée par la HCC Décret de dissolution de l’Assemblée nationale Décret daté du 14 octobre prononçant la dissolution Contentieux d’articulation entre ce décret et la décision de vacance de la HCC Actes pris par l’Assemblée le 14 octobre demeurent contestés Institutions à l’instant T HCC en position de régulateur et d’arbitre Assemblée nationale sous décret de dissolution contesté Sénat avec présidence vacante Gouvernement déclaré dans l’impossibilité d’assurer l’intérim par la HCC Serment prévu le 17/10/25 Prestation de serment annoncée vendredi 17 octobre devant la HCC Forme et portée juridiques à confirmer sur pièces Points juridiques à surveiller Chronologie exacte entre constat de vacance et décret de dissolution Validation juridictionnelle des actes parlementaires du 14 octobre Fixation et publication du calendrier de la présidentielle conformément à la décision de la HCC La vague civique chevauchée Constat simple Des segments de l’institution militaire ont profité de la vague Gen Z pour s’installer au centre du jeu. Des dinosaures de la politique se sont engouffrés dans l’intervalle pour reconstruire un compromis à leur main. La Gen Z est abasourdie. Elle découvre la vitesse à laquelle un vide politique se remplit. Le vide attire le chaos… La Gen Z n’était pas prête à entrer en politique. Elle disposait d’une force sociale, pas d’une architecture de délégation. La légalisation a pris la forme d’un enchaînement de décisions contestées dans leur esprit et leur calendrier. Le débat sur la constitutionnalité est ouvert et appelle un arbitrage de droit, pas un glissement de fait. La Gen Z est obligée d’adopter une position défensive et se justifier auprès de l’opinion publique. Conclusion provisoire Le mouvement n’est pas un coup d’État. Il demeure une révolte populaire qui rappelle 1972 par son ressort social. C’est la traduction institutionnelle qui dévie vers une captation militaire et partisane. Cette distinction est cruciale pour préserver le capital moral accumulé. Un coup d’État, c’est la prise du pouvoir au sommet de l’État par un petit groupe qui bypasse les règles constitutionnelles. Au regard des faits établis, on est face à une prise de pouvoir militaire hors chaîne constitutionnelle, donc un coup d’État. Pourquoi Saisie du pouvoir par l’armée et annonce d’un conseil de transition dirigé par un colonel, avec serment annoncé du chef militaire comme président intérimaire. Les principales agences qualifient l’événement de coup d’État. (Reuters+2) Bypass du cadre constitutionnel défini par la HCC le 14 octobre. La décision 10 HCC D3 organise la vacance, maintient la continuité des institutions et écarte l’usage de l’article 60 pendant la vacance. La trajectoire annoncée par les militaires s’écarte de ce schéma civil. (hcc.gov.mg) Condamnation et suspension par l’Union africaine, signe fort de « changement anticonstitutionnel de gouvernement » dans les standards régionaux. (Reuters) Nuance nécessaire L’origine de la séquence est une révolte civique proche de 1972 dans son ressort social. Mais la qualification de coup porte sur la méthode de capture du pouvoir exécutif par l’autorité militaire, pas sur le caractère initial du mouvement. (AP News) Conséquence pratique Pour retrouver une trajectoire compatible avec le droit et la reconnaissance internationale. Retour rapide à un dispositif civil piloté sous contrôle juridictionnel HCC (ou l’équivalent), avec calendrier électoral court et garanties de neutralité des forces. (hcc.gov.mg) Crescendo Gen Z en cinq paliers Étincelle vitale. Pénuries, arrestations, dignité blessée. Rue en ébullition. Quartiers, lycées, campus et réseaux. Structuration minimale. Collectifs, principes publics, non-violence. Épreuve de vérité. Récits concurrents, pressions extérieures, provocations. Point de bascule. Recyclage contrôlé ou rupture ordonnée. Message du moment Nous sommes entre l’épreuve de vérité et le point de bascule. La fenêtre est courte. Il faut passer de la force sociale à la capacité de gouvernance. Éviter le piège Népal – Du stade 4 au stade 5 Le piège Népal[1], c’est la dérive vers la confusion qui permet une restauration. Violences périphériques, pillages téléguidés, leaders artificiellement promus, militarisation rampante, négociations opaques. Le défi consiste désormais à franchir le stade 5, la rupture politique. Cette transition exige un changement de logique : Clarifier la légitimité du mouvement : une charte Génération Z Madagascar doit définir les valeurs, les lignes rouges et la stratégie de non-violence. Structurer la représentation : des porte-paroles élus, un conseil civique provisoire, une coordination nationale et régionale. Transformer la colère en processus politique : consultation publique, calendrier électoral clair, supervision indépendante. Créer des garanties de rupture : transparence patrimoniale, financement politique vérifiable. Mobiliser la diaspora et les PME : un pacte jeunesse-économie pour restaurer la confiance. Sécuriser l’information : baromètre citoyen, vérification des faits, open data. Préparer la relève : écoles civiques, leadership public, transition générationnelle. L’enjeu n’est pas la vitesse, mais la structure :

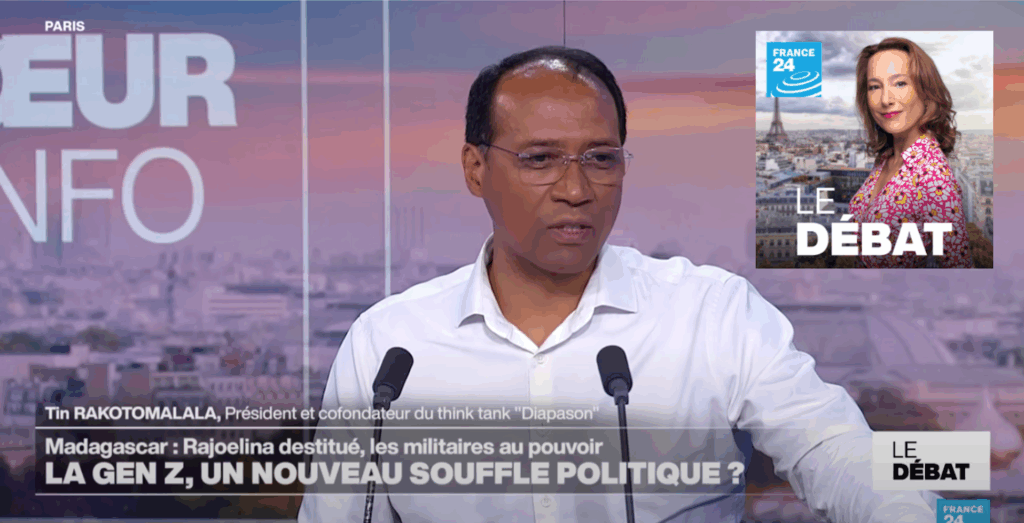

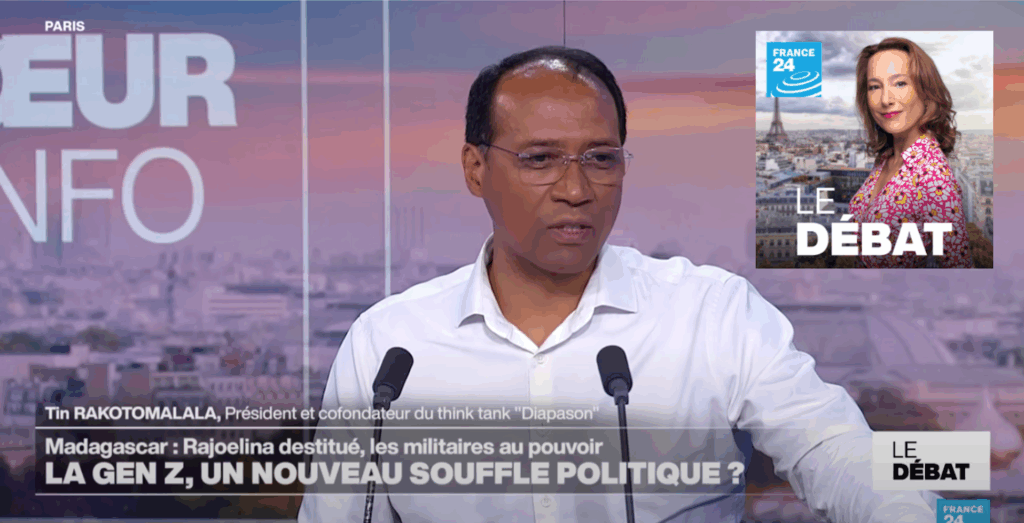

Mercredi 15/10/25 – 19:10 🎥 Replay de l’émission « Le débat » Diapason est invité à décrypter l’actualité de Madagascar sur France 24, dans un contexte marqué par l’éveil de la Génération Z, la crise institutionnelle et les transformations en cours sur le continent. 📺 Notre intervention a porté sur le sens profond de ce moment historique : non pas une simple crise politique, mais un tournant générationnel et sociétal. Une jeunesse qui ne réclame pas un miracle, mais un État juste, digne et connecté à la réalité du pays. 👉 Comprendre le réel, avant les récits. C’est la mission de Diapason. – Nourrir le débat – Sources : France 24 #France24 #ledebat #Afrique #Diapason_Think_Tank #Madagascar

Jeudi 16/10/25 LinkedIn James Ranaivoson

Mercredi 15/10/25 > « Le débat » Diapason est invité à décrypter l’actualité de Madagascar sur France 24, dans un contexte marqué par l’éveil de la Génération Z, la crise institutionnelle et les transformations en cours sur le continent. 📺 Notre intervention a porté sur le sens profond de ce moment historique : non pas une simple crise politique, mais un tournant générationnel et sociétal. Une jeunesse qui ne réclame pas un miracle, mais un État juste, digne et connecté à la réalité du pays. 👉 Comprendre le réel, avant les récits. C’est la mission de Diapason. – Nourrir le débat – Sources : France 24 #France5 #cpassiloin #Afrique #Diapason_Think_Tank #Madagascar

Mercredi 15/10/25 > « C pas si loin » Diapason est invité à décrypter l’actualité de Madagascar sur France 5, dans un contexte marqué par l’éveil de la Génération Z, la crise institutionnelle et les transformations en cours sur le continent. 📺 Notre intervention a porté sur le sens profond de ce moment historique : non pas une simple crise politique, mais un tournant générationnel et sociétal. Une jeunesse qui ne réclame pas un miracle, mais un État juste, digne et connecté à la réalité du pays. 👉 Comprendre le réel, avant les récits. C’est la mission de Diapason. – Nourrir le débat – Sources : France 5 #France5 #cpassiloin #Afrique #Diapason_Think_Tank #Madagascar

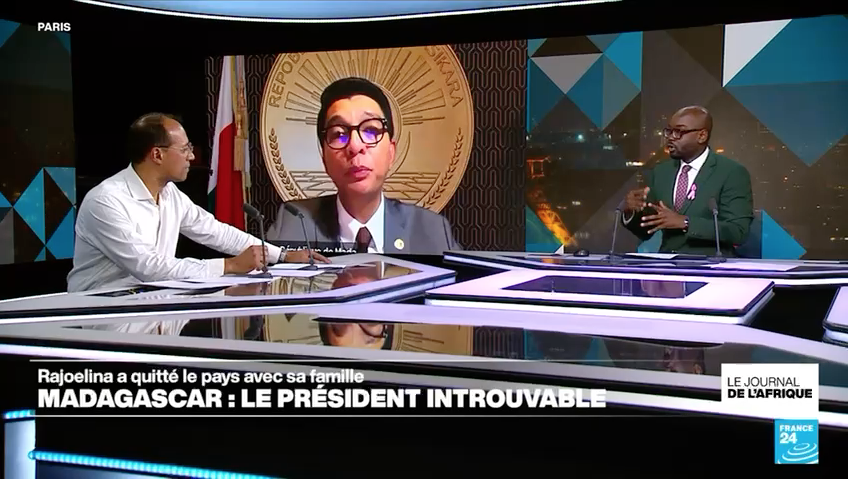

Lundi 13/10/25 > Le scénario suit le scripte : Les militaires vont combler la vacance du pouvoir avec la HCC Diapason est invité à décrypter l’actualité de Madagascar sur France 24, dans un contexte marqué par l’éveil de la Génération Z, la crise institutionnelle et les transformations en cours sur le continent. 📺 Notre intervention a porté sur le sens profond de ce moment historique : non pas une simple crise politique, mais un tournant générationnel et sociétal. Une jeunesse qui ne réclame pas un miracle, mais un État juste, digne et connecté à la réalité du pays. 👉 Comprendre le réel, avant les récits. C’est la mission de Diapason. – Nourrir le débat – Sources : France 24 #France24 #JournalDeLAfrique #Afrique #Diapason_Think_Tank #Madagascar

Dimanche 12/10/25 Diapason est invité à décrypter l’actualité de Madagascar sur France 24, dans un contexte marqué par l’éveil de la Génération Z, la crise institutionnelle et les transformations en cours sur le continent. 📺 Notre intervention a porté sur le sens profond de ce moment historique : non pas une simple crise politique, mais un tournant générationnel et sociétal. Une jeunesse qui ne réclame pas un miracle, mais un État juste, digne et connecté à la réalité du pays. 👉 Comprendre le réel, avant les récits. C’est la mission de Diapason. – Nourrir le débat – Sources : France 24 #France24 #JournalDeLAfrique #Afrique #Diapason_Think_Tank #Madagascar

Samedi 11/10/25 Diapason est invité à décrypter l’actualité de Madagascar sur TV5 Monde, dans un contexte marqué par l’éveil de la Génération Z, la crise institutionnelle et les transformations en cours sur le continent. 📺 Notre intervention a porté sur le sens profond de ce moment historique : non pas une simple crise politique, mais un tournant générationnel et sociétal. Une jeunesse qui ne réclame pas un miracle, mais un État juste, digne et connecté à la réalité du pays. 👉 Comprendre le réel, avant les récits. C’est la mission de Diapason. – Nourrir le débat – Sources : TV5 Monde #TV5Monde #JournalDeLAfrique #Afrique #Diapason_Think_Tank #Madagascar

🎙 Ce soir à 21h40 sur France 24, Diapason sera invité à décrypter l’actualité de Madagascar, dans un contexte marqué par l’éveil de la Génération Z, la crise institutionnelle et les mutations profondes du continent africain. 📺 Notre intervention portera sur les enjeux réels derrière la crise : non pas un désordre politique, mais une recomposition générationnelle et sociétale. Une jeunesse qui ne cherche pas la confrontation, mais la cohérence entre parole publique et réalité vécue. 👉 Comprendre le réel, avant les récits. C’est la mission de Diapason. – Nourrir le débat – #France24 #Afrique #Madagascar #GenerationZ #Diapason_Think_Tank #Décryptage #Société